Aktuelles aus dem Institut

Auszeichnung

Herausragende Lehre am IESG gewürdigt

Drei Dozentinnen der Philosophischen Fakultät wurden am 27.11.2025 mit dem Preis für herausragende Lehre der TU Chemnitz geehrt. Das Lehrkonzept der Seminare von Dr. Isabelle van der Bom, Maj-Britt Krone und Dr. Stefanie Troppmann umfasste zwei praxisorientierte Lehrveranstaltungen an der Philosophischen Fakultät: das Masterseminar „Project Management and Digital Project Communication“ (English Studies) sowie das Bachelor-Praxisseminar „Service-Learning in Projekten der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025“ (Europa-Studien). Es richtete sich an Studierende, die ihr im Studium erworbenes Wissen in Projekte der Kulturhauptstadt einbringen wollten. Basierend auf dem Service-Learning-Ansatz arbeiteten sie an Projekten im Auftrag des Volunteer-Programms sowie des „Teams Generationen“ der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH. Die Seminare stärkten Eigenverantwortung, Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz, kritische Reflexion und interkulturelle Sensibilität. Darüber hinaus erwarben die Studierenden wertvolle Zusatzqualifikationen – vom Kameraführerschein über Marketing- und Sprachdidaktik-Kompetenzen bis hin zum Verfassen eines Beitrages für einen wissenschaftlichen Sammelband.

Drei Dozentinnen der Philosophischen Fakultät wurden am 27.11.2025 mit dem Preis für herausragende Lehre der TU Chemnitz geehrt. Das Lehrkonzept der Seminare von Dr. Isabelle van der Bom, Maj-Britt Krone und Dr. Stefanie Troppmann umfasste zwei praxisorientierte Lehrveranstaltungen an der Philosophischen Fakultät: das Masterseminar „Project Management and Digital Project Communication“ (English Studies) sowie das Bachelor-Praxisseminar „Service-Learning in Projekten der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025“ (Europa-Studien). Es richtete sich an Studierende, die ihr im Studium erworbenes Wissen in Projekte der Kulturhauptstadt einbringen wollten. Basierend auf dem Service-Learning-Ansatz arbeiteten sie an Projekten im Auftrag des Volunteer-Programms sowie des „Teams Generationen“ der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH. Die Seminare stärkten Eigenverantwortung, Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz, kritische Reflexion und interkulturelle Sensibilität. Darüber hinaus erwarben die Studierenden wertvolle Zusatzqualifikationen – vom Kameraführerschein über Marketing- und Sprachdidaktik-Kompetenzen bis hin zum Verfassen eines Beitrages für einen wissenschaftlichen Sammelband.

Veranstaltungsreihe

Als die längste Diktatur Westeuropas zusammenbrach

Veranstaltungsreihe „Geteilte Geschichten“ beleuchtet die Verflechtungen zwischen der DDR, Portugal und den antikolonialen Befreiungsbewegungen der 1970er-Jahre Aktuell widmet sich an der Technischen Universität Chemnitz die Veranstaltungsreihe „Geteilte Geschichten“ den historischen Verflechtungen zwischen der DDR, Portugal und den antikolonialen Befreiungsbewegungen in den 1970er Jahren. Organisiert wird sie von der Professur Kultureller und Sozialer Wandel (Leitung: Prof. Dr. Teresa Pinheiro) der TU Chemnitz gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen und dem Instituto Camões.

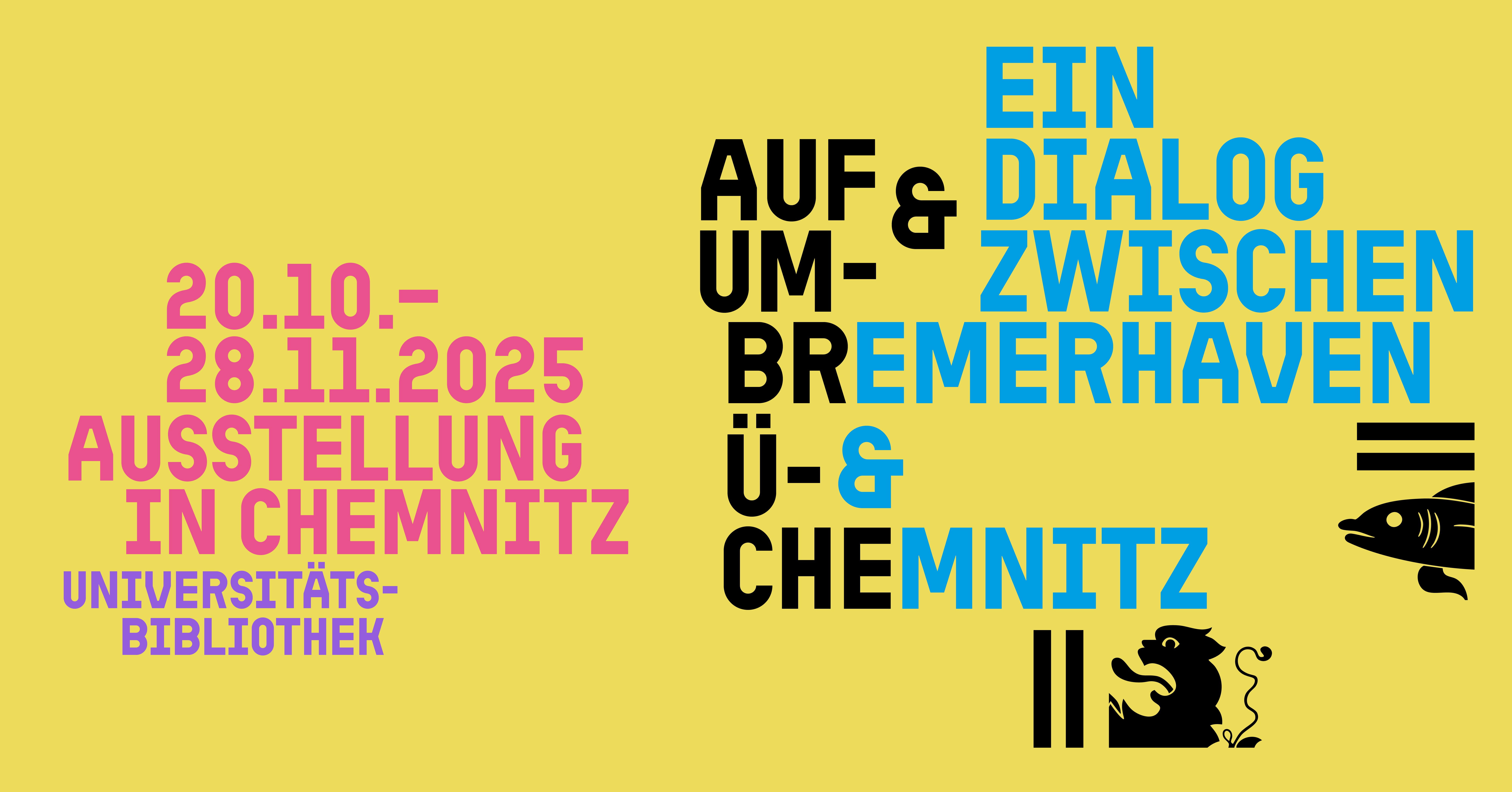

Ausstellung

Ausstellungseröffnung „Aufbrüche – Umbrüche: Ein Dialog zwischen Bremerhaven und Chemnitz“

Am 20. Oktober 2025 eröffnet in Chemnitz eine Ausstellung, die einlädt regionale und urbane Geschichte neu zu entdecken: „Aufbrüche – Umbrüche: Ein Dialog zwischen Bremerhaven und Chemnitz“ zeigt Gemeinsamkeiten der beiden Städte in ihrer Geschichte, beginnend mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Eines der verbindenden Elemente ist dabei, wie Wirtschaft und lokales Leben von und mit Zugewanderten gestaltet wurden und werden.

„Aufbrüche – Umbrüche: Ein Dialog zwischen Bremerhaven und Chemnitz“ wird am kommenden Montag, 20. Oktober 2025, von Humangeographin Prof. Dr. Birgit Glorius (TU Chemnitz) und Museumsdirektorin Dr. Simone Blaschka (Deutsches Auswandererhaus) gemeinsam im „Ideenreich“ im Erdgeschoss der Bibliothek der TU Chemnitz (Straße der Nationen 33), am Vormittag in einem Pressetermin vorgestellt. Im Anschluss wird ein kurzer Stadtrundgang angeboten, der einen Einblick in die Ergebnisse der Forschungsarbeit im Rahmen des Kalliope-Preis-Projekts gibt.

Am selben Abend um 17 Uhr eröffnet die Ausstellung feierlich mit geladenen Gästen in der Bibliothek der TU Chemnitz bei einem Get-Together bei Snacks und Getränken. Sie kann bis zum 28. November 2025 zu den Öffnungszeiten der Bibliothek kostenfrei besucht werden. Bereits vor der Eröffnung wird ein weiterer kostenfreier Stadtrundgänge durch Chemnitz für alle Interessierten angeboten, der um 16.00 Uhr vor Ort beginnt.

Um sich für die Abendveranstaltung anzumelden, schicken Sie bitte eine Email an Stephan Schurig (bis zum 16. Oktober 2025, 17.00 Uhr).

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Ausstellung

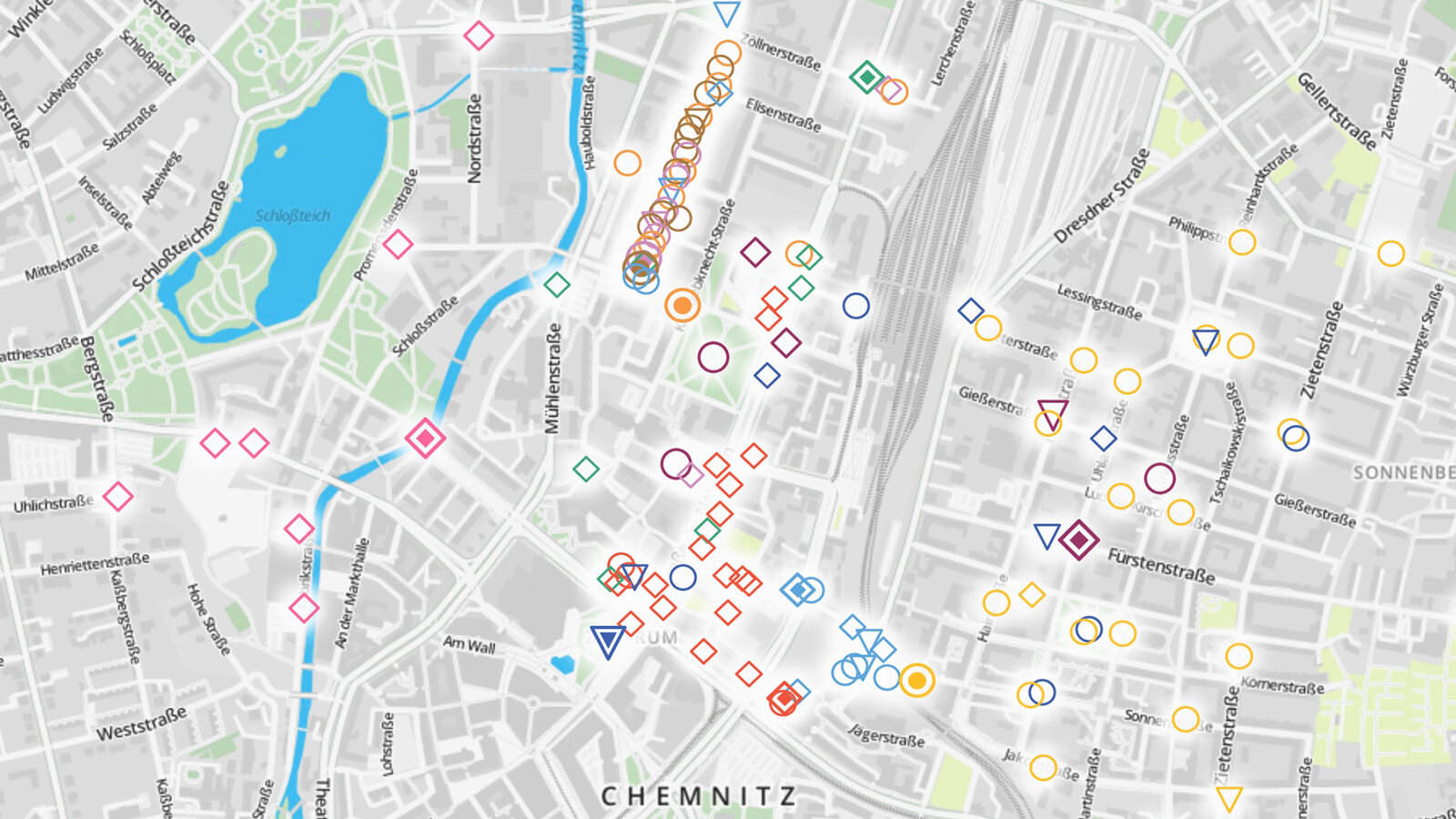

Industriegeschichte(n) erleben – Stadtgeschichten aus Chemnitz neu erzählt

TU Chemnitz lädt am 17. September 2025 zur öffentlichen Präsentation einer neuen digitalen Stadtführung ein und stellt zwei neue Routen vor – Textile Geschichten und Migrationsgeschichten

Welche Geschichten prägen das Bild einer Stadt wie Chemnitz, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick sichtbar sind? Die Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung der Technischen Universität Chemnitz hat viele dieser unsichtbaren Erzählungen gesammelt und in einer interaktiven Web-Anwendung zugänglich gemacht. Sie ist das Ergebnis eines interdisziplinären Projekts in Zusammenarbeit mit Schulen, lokalen Archiven, Stadtteilinitiativen und Kulturschaffenden. Der neue digitale Guide wird erstmals am 17. September 2025 um 14 Uhr in Chemnitz im Büro für Städtebau, Fürstenstraße 23 (1.OG), präsentiert.

Im Zentrum dieser neuen Web-Anwendung stehen Perspektiven, die in offiziellen Stadtbeschreibungen häufig übersehen werden: Geschichten von Migrantinnen und Migranten, von Bewohnerinnen und Bewohnern, Umbrüchen und alltäglichen Orten. Die Nutzerinnen und Nutzer können Stadtteile interaktiv erkunden, sich durch multimediale Inhalte navigieren und dabei ein lebendiges Mosaik aus Vergangenheit und Gegenwart erleben.

„Diese Web-Anwendung ist mehr als ein touristischer Blick – sie ist ein Werkzeug zum Nachdenken über die Stadt, über das, was nicht oder nicht mehr sichtbar ist, und darüber, wie Geschichten hinter den Fassaden unsere Gegenwart prägen“, sagt Prof. Dr. Birgit Glorius, Inhaberin der Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung, die das Projekt leitet. Die Anwendung richte sich insbesondere an Besuchende der Stadt, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Akteurinnen und Akteure der Stadtentwicklung sowie Studierende und Forschende.

Ab dem 17. September 2025 ist die vollständige Web-Anwendung kostenfrei und ohne Registrierung zugänglich unter www.industriegeschichten.tu-chemnitz.de.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Projekt

Flucht, Ankommen und sozialer Wandel – eine Zeitreise

Zehn Jahre nach Angela Merkels "Wir schaffen das!": Prof. Dr. Birgit Glorius, Inhaberin der Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung der TU Chemnitz sowie Stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates für Integration und Migration, zieht in ihrem neusten Buch eine Bilanz

31. August 2015, Bundespressekonferenz: Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich mit Blick auf die zunehmende Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland mit dem Satz „Wir schaffen das!“. Diese Aussage war danach oft Gegenstand politischer Auseinandersetzungen – unter anderem in Parlamenten, in den Medien und an Stammtischen. Doch was ist warum bei der Integration der Geflüchteten gut gelungen und was nicht?

Publikation: Birgit Glorius, Flucht, Ankommen und sozialer Wandel. Perspektiven für Geflüchtete in der deutschen Aufnahmegesellschaft, transcript, 2025, 393 Seiten (Kostenlos verfügbar als Open Access)

Tagung

Nelken für alle? Die Erinnerung an die Nelkenrevolution im 21. Jahrhundert

Tagung der Professur Kultureller und Sozialer Wandel reflektiert vom 25. bis 29. September 2024 verschiedene Lesarten der Revolution in Portugal

Anlässlich des 50. Jahrestages der Nelkenrevolution lädt die Tagung dazu ein, über neue Lesarten der Nelkenrevolution nachzudenken, die postkoloniale Perspektiven in den Mittelpunkt stellen. Während eine konsequente Aufarbeitung der Diktatur den Weg zu einer soliden und konsensfähigen Demokratie ebnete, hinterließ der Dekolonisierungsprozess tiefe Spaltungen sowohl in der portugiesischen Gesellschaft als auch in den neu entstandenen portugiesischsprachigen Staaten Afrikas.

Das Heranwachsen einer Generation, die Alltagsrassismus und Diskriminierung als Spätfolgen einer unzureichenden Aufarbeitung des Kolonialismus in Portugal anprangert, ist ein Zeichen für die Neuverhandlung kollektiver Identität und Erinnerung im 21. Jahrhundert. Welche neuen Narrative der Nelkenrevolution bestimmen die Gegenwart? Wie dezentralisiert sich das erinnerungspolitische Erbe des 25. April als Ereignis mit vielen Akteuren und als historische Referenz, die alle betrifft?

In Verbindung mit der Tagung findet unter dem Titel „The Postcolonial across Borders: Interdisciplinary Research and Practices of Resistance“ ein Treffen von Studierenden aus Portugal und Deutschland, insbesondere aus Lissabon, Coimbra und Chemnitz, statt. Das Programm des vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) finanzierten Projekts umfasst vier Aktivitäten: eine Podiumsdiskussion, eine Buchpräsentation, eine Posterpräsentation und einen kritischen Stadtspaziergang durch Chemnitz. Bei allen Aktivitäten werden Arbeiten vorgestellt und diskutiert, die im Rahmen von Dissertationsprojekten oder Seminaren in den Bereichen Europastudien, Literaturwissenschaft und Anthropologie und aus einer postkolonialen kritischen Perspektive entstanden sind.

Alle Informationen finden Sie auf der Tagungswebseite.

Hier geht es zum Programm der Tagung.

Ausschreibung

Besondere ERASMUS+ Kooperation mit Albanien

Bewerbungen für das Sommersemester 2025 an der University of Tirana/Albanien für Studierende des Instituts möglich

Auch für das Sommersemester 2025 wird noch einmal der Studierendenaustausch mit der University of Tirana in Albanien ermöglicht. Bis zum 10. Oktober 2024 können sich Studierende des Instiuts für das Sommersemester 2025 beim IUZ auf einen Studienplatz über ERASMUS+ in unserer Kooperation mit der Universität Tirana (Albanien) bewerben.

Alle Details finden Sie in der Ausschreibung (PDF-Download) und Rückfragen können Sie an Herrn Sachs vom IUZ richten. Fragen beantwortet darüber hinaus Hanne Schneider (Humangeographie).

Podiumsdiskussion

Wie man Jugendlichen Wissen über die Kulturhauptstadt vermittelt

Studierende der Europa-Studien veröffentlichen Arbeitsergebnisse des Seminars „Service-Learning in Projekten der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025“ in eigenem Sammelbandbeitrag

Im vergangenen Sommersemester wurde das Lehr-Lern-Konzept „Service Learning“ durch erste Professuren an der Universität pilotiert. Das Konzept verfolgt im Wesentlichen einen Ansatz von „Lernen durch gesellschaftliches Engagement“. Studierende nutzen ihre bisher im Studium erworbenen Kompetenzen, um ein eigenes Projekt eigenständig umzusetzen. Auf diese Weise werden auch Future Skills wie Selbstständigkeit, Teamwork, Projektmanagement, Zuverlässigkeit und Kreativität gefördert.

Im vergangenen Sommersemester wurde das Lehr-Lern-Konzept „Service Learning“ durch erste Professuren an der Universität pilotiert. Das Konzept verfolgt im Wesentlichen einen Ansatz von „Lernen durch gesellschaftliches Engagement“. Studierende nutzen ihre bisher im Studium erworbenen Kompetenzen, um ein eigenes Projekt eigenständig umzusetzen. Auf diese Weise werden auch Future Skills wie Selbstständigkeit, Teamwork, Projektmanagement, Zuverlässigkeit und Kreativität gefördert.

So sollten beispielsweise Studierende des Bachelors Europa-Studien im Rahmen des Seminars „Service-Learning in Projekten der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025“ im Auftrag der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 gGmbH eine Kommunikationsstrategie für die Ansprache von jungen Chemnitzerinnen und Chemnitzer im Alter von 14 bis 27 Jahren erarbeiten.

Ihre Arbeitsergebnisse stellen die Studierenden Irena Ilic, Kamal Nabelsi und Eric Langer in einem Beitrag für den Sammelband „Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 - Sozialräumliche Erkundungen“ vor. Gefördert durch den TUCculture2025-Fonds erscheint dieser Open Access im November 2024 unter Herausgabe von Jun.-Prof. Thomas Laux, Inhaber der Juniorprofessur Europäische Kultur und Bürgergesellschaft, sowie Dr. Ulf Bohmann, Vertreter der Professur Soziologie mit dem Schwerpunkt soziologische Theorien.

Ihre Arbeitsergebnisse stellen die Studierenden Irena Ilic, Kamal Nabelsi und Eric Langer in einem Beitrag für den Sammelband „Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 - Sozialräumliche Erkundungen“ vor. Gefördert durch den TUCculture2025-Fonds erscheint dieser Open Access im November 2024 unter Herausgabe von Jun.-Prof. Thomas Laux, Inhaber der Juniorprofessur Europäische Kultur und Bürgergesellschaft, sowie Dr. Ulf Bohmann, Vertreter der Professur Soziologie mit dem Schwerpunkt soziologische Theorien.

Bildquelle: Maj-Britt Krone

Podiumsdiskussion

Demokratie darf sich nicht lächerlich machen

Podiumsdiskussion unter dem Motto „Mit dir rede ich nicht!“ im Chemnitz Open Space suchte am 4. Juli 2024 nach Wegen hin zu einer Verbesserung der politischen Debattenkultur in unserer Gesellschaft

Wer kennt nicht die Situation? Ob bei der Familienfeier, beim Klassentreffen oder im Sportverein – bei so mancher Diskussion verhärten sich die Fronten, bis jemand sagt: „Mit dir rede ich nicht!“ Dieser Satz war am 4. Juli 2024 auch das Motto einer Podiumsdiskussion im Chemnitz Open Space, zu der das Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften und die Professur Europäische Regierungssysteme im Vergleich der Technischen Universität Chemnitz (TUC) eingeladen hatte. Vor dem Hintergrund des kürzlich stattgefundenen Europa- und Kommunalwahlkampfs und der anstehenden Landtagswahl in Sachsen wollte man mit diesem Veranstaltungsformat der zunehmenden Ignoranz oppositioneller Positionen sowie psychischer und physischer Gewalt in der politischen Auseinandersetzung nachgehen. Das Interesse daran war groß, denn alle Sitzplätze waren besetzt.

Wer kennt nicht die Situation? Ob bei der Familienfeier, beim Klassentreffen oder im Sportverein – bei so mancher Diskussion verhärten sich die Fronten, bis jemand sagt: „Mit dir rede ich nicht!“ Dieser Satz war am 4. Juli 2024 auch das Motto einer Podiumsdiskussion im Chemnitz Open Space, zu der das Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften und die Professur Europäische Regierungssysteme im Vergleich der Technischen Universität Chemnitz (TUC) eingeladen hatte. Vor dem Hintergrund des kürzlich stattgefundenen Europa- und Kommunalwahlkampfs und der anstehenden Landtagswahl in Sachsen wollte man mit diesem Veranstaltungsformat der zunehmenden Ignoranz oppositioneller Positionen sowie psychischer und physischer Gewalt in der politischen Auseinandersetzung nachgehen. Das Interesse daran war groß, denn alle Sitzplätze waren besetzt.

Bildquelle: Mario Steinebach

Forschung

Engagiert und gefährdet: Politische Bildung in Sachsen von rechts bedroht

Wer sich in Sachsen aktiv für die Demokratie engagiert, setzt sich laut einer qualitativen Studie im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung einem besonderen Risiko aus – Einer der Autoren der Studie ist Jun.-Prof. Dr. Thomas Laux von der TU Chemnitz

Aktive in der politischen Bildung werden in Sachsen immer wieder zum Angriffsziel von rechten Akteuren. Zwar kommen körperliche Übergriffe bisher noch selten vor, politische Bildnerinnen und Bildner werden in ihrer Arbeit jedoch gezielt gestört, erleben persönliche Beleidigungen und Bedrohungen. Die Bewegung des autoritären Nationalradikalismus rund um die AfD, Freie Sachsen und der „neuen“ Rechten nutzt diese Angriffe, um ihr antidemokratisches politisches Projekt voranzubringen. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „Engagiert und gefährdet – Ausmaß und Ursachen rechter Bedrohungen der politischen Bildung in Sachsen“, die die Otto Brenner Stiftung in Frankfurt am Main am 3. Juli 2024 veröffentlicht hat.

Aktive in der politischen Bildung werden in Sachsen immer wieder zum Angriffsziel von rechten Akteuren. Zwar kommen körperliche Übergriffe bisher noch selten vor, politische Bildnerinnen und Bildner werden in ihrer Arbeit jedoch gezielt gestört, erleben persönliche Beleidigungen und Bedrohungen. Die Bewegung des autoritären Nationalradikalismus rund um die AfD, Freie Sachsen und der „neuen“ Rechten nutzt diese Angriffe, um ihr antidemokratisches politisches Projekt voranzubringen. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „Engagiert und gefährdet – Ausmaß und Ursachen rechter Bedrohungen der politischen Bildung in Sachsen“, die die Otto Brenner Stiftung in Frankfurt am Main am 3. Juli 2024 veröffentlicht hat.

Bildquelle: Matthias Fejes

Podiumsdiskussion

Mit dir rede ich nicht!“

Podiumsdiskussion im Chemnitz Open Space widmet sich am 4. Juli 2024 politischer Debattenkultur in Chemnitz und Sachsen

„Mit dir rede ich nicht!“ ist zwar der Titel der Podiumsdiskussion, aber ein Austausch mit dem Publikum ist ausdrücklich erwünscht.

„Mit dir rede ich nicht!“ ist zwar der Titel der Podiumsdiskussion, aber ein Austausch mit dem Publikum ist ausdrücklich erwünscht.

Am 4. Juli 2024 findet ab 18:00 Uhr im Chemnitz Open Space, Brückenstraße 10, die Podiumsdiskussion „Mit dir rede ich nicht!“ statt, bei der die Entwicklungen in der politischen Debattenkultur in Chemnitz und Sachsen im Fokus stehen. Vor dem Hintergrund des kürzlich stattgefundenen Europa- und Kommunalwahlkampfs und der anstehenden Landtagswahl in Sachsen wollen das Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften und die Professur Europäische Regierungssysteme im Vergleich der Technischen Universität Chemnitz (TUC) mit diesem Veranstaltungsformat der zunehmenden Ignoranz oppositioneller Positionen sowie psychischer und physischer Gewalt in der politischen Auseinandersetzung nachgehen.

Bildquelle: Mit KI-Tool "Canva" generiertes Bild

Ringvorlesung

Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“ #8

Menschen_Messen im Kolonialismus

Ein Vortrag von Stephan Schurig, M.Sc.

Auf zweierlei Ebenen wird Menschen_Messen im Kolonialismus diskutiert: Menschen-Messen als solche und das Menschen Messen selbst.

Auf zweierlei Ebenen wird Menschen_Messen im Kolonialismus diskutiert: Menschen-Messen als solche und das Menschen Messen selbst.

Menschen-Messen. Die Messe ist ein zentraler Ort des ökonomischen, sozialen und kulturellen Zusammenlebens. Bis ins 18. Jahrhundert hinein weithin als Jahrmarkt bekannt, stellten Menschen sich oder Andere einem Publikum zur Schau. Neben Artistik, Magie, Musik und Theater gehörte auch die Zurschaustellung von Personen, die von den körperlichen Normen abwichen oder von der Mehrheitsgesellschaft als 'fremd' wahrgenommen wurden, zum Programm.Menschen Messen. Europäischer Kolonialismus, Kolonialrassismus und die Rassifizierung in den Wissenschaften sind eng miteinander verknüpft. Um die angeblichen rassischen Unterschiede sogenannter 'Menschenrassen' zu belegen, entwickelten die physische Anthropologie und angrenzende Disziplinen fragwürdige Messmethoden und Theorien.

In einem historischen Fallbeispiel aus Chemnitz werden wir das Phänomen des Menschen Messens genauer untersuchen und anschließend die Implikationen für Gegenwart und Zukunft diskutieren.

Weitere Termine: 10. Juli 2024. 30 Jahre PHIL.

⏰ 03. Juli 2024, 19 Uhr ⌖ Museum Gunzenhauser

Mehr Informationen zur Veranstaltung

Podcast

Fünf neue Folgen im "DenkMal EUROPA!" Podcast

In unserem studentischen Podcast-Format "DenkMal EUROPA!" sind fünf neue Folgen zur Funktionsweise der Europäischen Union erschienen. Die im Rahmen eines Seminars von Studierenden des Bachelors Europa-Studien recherchierten und produzierten Folgen sind nun auf der Website des Instituts oder bei Spotify abrufbar.

In unserem studentischen Podcast-Format "DenkMal EUROPA!" sind fünf neue Folgen zur Funktionsweise der Europäischen Union erschienen. Die im Rahmen eines Seminars von Studierenden des Bachelors Europa-Studien recherchierten und produzierten Folgen sind nun auf der Website des Instituts oder bei Spotify abrufbar.

Alle Folgen sollen auf leicht verständliche Weise komplexe Politikbereiche der EU erläutern.

- Die Eigenmittel der Europäischen Union: Andreas Busemann und Philipp Bilz im Gespräch mit Prof. Dr. Matthias Niedobitek (verfügbar ab Ende Januar 2024)

- Die (Flucht-) Migrationspolitik der Europäischen Union (Teil 1): Harriet Wendt im Gespräch mit Prof. Dr. Matthias Niedobitek

- Die (Flucht-) Migration der Europäischen Union (Teil 2): Harriet Wendt im Gespräch mit Hanne Schneider M.A.

- Kulturhauptstadt Europas 2025 - Chemnitz in Europa: Alexander Schiebler im Gespräch mit Julia Palaz und Pascal Anselmi

- EU-Projekte der Stadt Chemnitz - Ein Bericht aus dem Rathaus: Alexander Schiebler im Gespräch mit Pia Sachs und Grit Stillger

Bildquelle: Maj-Britt Krone

Archiv

Lesung

Aroa Moreno liest: "Die Tochter des Kommunisten"

Aroa Morenos preisgekrönter Debütroman erzählt vom Schicksal einer spanischen Familie, die nach dem Sieg der Franco-Truppen im Spanischen Bürgerkrieg das Land verlassen muss. Die Eltern entscheiden sich für einen Neuanfang in der DDR und projizieren ihre sozialistischen Ideale auf ihre neue Heimat. Doch Katia, die Tochter des Kommunisten, fühlt sich im geteilten Berlin nicht heimisch. Die Lesung und das Gespräch mit der Autorin erfolgen auf Spanisch und Deutsch. Es besteht die Möglichkeit, Exemplare in beiden Sprachen zu erwerben und von der Autorin signieren zu lassen.

Aroa Morenos preisgekrönter Debütroman erzählt vom Schicksal einer spanischen Familie, die nach dem Sieg der Franco-Truppen im Spanischen Bürgerkrieg das Land verlassen muss. Die Eltern entscheiden sich für einen Neuanfang in der DDR und projizieren ihre sozialistischen Ideale auf ihre neue Heimat. Doch Katia, die Tochter des Kommunisten, fühlt sich im geteilten Berlin nicht heimisch. Die Lesung und das Gespräch mit der Autorin erfolgen auf Spanisch und Deutsch. Es besteht die Möglichkeit, Exemplare in beiden Sprachen zu erwerben und von der Autorin signieren zu lassen.

Mittwoch, 29. November 2023

IdeenReich der Universitätsbibliothek Chemnitz

Straße der Nationen 33, 09111 Chemnitz

Beginn: 18 Uhr | Eintritt frei

Umrahmt wird die Lesung von einer einstündigen Führung in den Kunstsammlungen durch das Werk der spanischen Malerin Núria Quevedo, die die Erfahrung des Exils in der DDR thematisiert.

Die Führung beginnt um 16:30 Uhr. Treffpunkt: Foyer der Kunstsammlungen am Theaterplatz.

Weitere Informationen können der Website der Professur entnommen werden.

Wir bitten um Anmeldung über E-Mail: teresa.pinheiro@…

Bildquelle: Foto der Autorin

Auszeichnung

Hochdotierter Kalliope-Preis 2023 für die Konzeptentwicklung von Stadtrundgängen zur Migrationsgeschichte an der Professur

Das Team an der Professur für Humangeographie mit Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung erhält den mit 20.000 Euro dotierten Preis für praxisnahe Migrationsforschung des Deutschen Auswandererhauses und der Stiftung Deutsches Auswandererhaus

Das Deutsche Auswandererhaus und die Stiftung Deutsches Auswandererhaus in Bremerhaven verleihen in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Preis für praxisnahe Migrationsforschung. Der prämierte Forschungsansatz des TUC-Teams untersucht Ortschaften als soziale Räume, die wesentlich durch Migration in Form von Zuzug geprägt sind. Die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ermöglicht dabei eine neue Selbstwahrnehmung im Zusammenhang mit Migration. So wird – wie es in der prämierten Einreichung heißt – globale Migrationsgeschichte „in den Erinnerungsteppich einer lokalen Gesellschaft eingewoben“. Unter dem Stichwort „Citizen Science“ werden Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe in die Forschung eingebunden, u. a. bei der Entwicklung von Stadtrundgängen rund um Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Das fertige Konzept soll es Städten ermöglichen, Stadtrundgänge zur Migrationsgeschichte mit lokalem Bezug anzubieten.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Bildquelle: Fotomontage Jacob Müller, Fotos: Jacob Müller, privat (3)

Veranstaltungsreihe

"Chemnitzer Kolloquium zur Geschichte der Antike und der Moderne" geht in die nächste Runde!

In der Regel finden die Vorträge donnerstags von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Weinholdbau, Raum W/034, statt.

Das Chemnitzer Kolloquium zur Geschichte der Antike und der Moderne wird regelmäßig von der Professur Geschichte der Antike und der Antikerezeption in der Moderne an der TU Chemnitz ausgerichtet. Dort werden von ausgewiesenen Expert:innen aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert und zur Diskussion gestellt. Das Kollquium richtet sich nicht nur an Fachkolleg:innen und Studierende, sondern es ist öffentlich, d.h. Gäste sind herzlich willkommen!

Ein offener OPAL-Kurs ist eingerichtet, in den sich Interessierte einschreiben können.

Bitte beachten Sie eine Besonderheit: Einschreibungen bleiben über die einzelnen Semester hinaus wirksam, da die Veranstaltung semesterübergreifend angelegt ist. Dies bietet Ihnen die Chance, sich über neue Vorträge informieren zu lassen. Sollten Sie nicht mehr am Kolloquium teilnehmen wollen, können Sie sich einfach austragen.

CHAT-Abiturient:innenkonferenz 2023

Abiturient:innentagung CHAT 2023 erfolgreich beendet

Knapp 30 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet nutzten die Möglichkeit, die TUC zu besuchen und sich über komplexe Themen wie Flucht und Migration, Stärkung der Zivilgesellschaft, Medien- und Meinungsfreiheit, geschichtliche Entwicklungen oder Populismus in Europa auszutauschen. Dabei stellten Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IESG stellten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in individuellen Workshops aktuellen Forschungsprojekte vor.

Knapp 30 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet nutzten die Möglichkeit, die TUC zu besuchen und sich über komplexe Themen wie Flucht und Migration, Stärkung der Zivilgesellschaft, Medien- und Meinungsfreiheit, geschichtliche Entwicklungen oder Populismus in Europa auszutauschen. Dabei stellten Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IESG stellten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in individuellen Workshops aktuellen Forschungsprojekte vor.Neben den Workshops bot die Veranstaltung den Schülerinnen und Schüler ein vielseitiges Freizeitprogramm. So besuchte die Gruppe am 15. September das „Weltecho“, um einen Eindruck von der Chemnitzer Kulturszene zu bekommen. Zum Abschluss des zweiten Veranstaltungstages fand vor dem Institutsgebäude der TUC am Thüringer Weg 9 ein Grillfest statt. Bei einer abschließenden „Karl-Marx-Rallye“, einer exklusiven und App-basierten Schnitzeljagd, rätselten sich die Schülerinnen und Schüler am 17. September durch den Brühl, um den Schlossteich herum und bis in die Chemnitzer Innenstadt hinein.

Das Feedback der Teilnehmer:innen fiel sehr positiv aus: „Ich hatte sehr viel Spaß, konnte viel von der Veranstaltung mitnehmen und habe nun eine deutlich bessere Vorstellung von den Studiengängen der TU Chemnitz und den beruflichen Perspektiven“, so das Fazit einer Abiturientin aus Mainz.

Zur gesamten Pressemitteilung

CHAT-Abiturient:innenkonferenz 2023

Abiturient:innentagung CHAT zum Thema "europaweit" geht vom 15.-17. September in die erste RundeDie Professor:innen und Mitarbeiter:innen bieten Schüler:innen der 11.-13. Klassen Mitte Sepember ein abwechslungsreiches Workshop-Programm rund um den Forschungsgegenstand "Europa" an. Die Themen sind interdisziplinär und geben Teilnehmenden einen Einblick in die moderne Europa- und Geschichtswissenschaft. Gemeinsam mit Studierenden wird außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Grillabend und digitaler Stadtrallye angeboten. Die Teilnahme, Unterbringung und Verpflegung sind kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt bis 08.09.23 über das Onlineformular. |

Videomaterial: Emmeline Straube

Stellenausschreibung

Studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Social Media (m/w/d), 20 Std./Monat

Pressemitteilung

Beitrag zur Diskussion um strengere Regeln beim Kampf gegen Fake News in der EU

Studierende der TU Chemnitz nahmen an Debattierwettbewerb der Französischen Botschaft in Berlin teil

Eine Delegation des Instituts für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz (TUC) unter Leitung von Prof. Dr. Matthias Niedobitek, Inhaber der Jean-Monnet-Professur für Europäische Integration, nahm am 12. Juli 2023 am Debattierwettbewerb „Utopie Europa-Fake News und die Zukunft der EU“ in der Französischen Botschaft in Berlin teil. Zum Team der TUC gehörten – neben Niedobitek – seine Wissenschaftliche Mitarbeiterin Maj-Britt Krone sowie die Studentin Luisa Jarczewski (Masterstudiengang Europäischen Integration) und der Student Paul-Maximilian Kulowatz (Masterstudiengang Politikwissenschaft). Die Veranstaltung eröffnete François Delattre, Botschafter Frankreichs in Deutschland.

Eine Delegation des Instituts für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz (TUC) unter Leitung von Prof. Dr. Matthias Niedobitek, Inhaber der Jean-Monnet-Professur für Europäische Integration, nahm am 12. Juli 2023 am Debattierwettbewerb „Utopie Europa-Fake News und die Zukunft der EU“ in der Französischen Botschaft in Berlin teil. Zum Team der TUC gehörten – neben Niedobitek – seine Wissenschaftliche Mitarbeiterin Maj-Britt Krone sowie die Studentin Luisa Jarczewski (Masterstudiengang Europäischen Integration) und der Student Paul-Maximilian Kulowatz (Masterstudiengang Politikwissenschaft). Die Veranstaltung eröffnete François Delattre, Botschafter Frankreichs in Deutschland.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Foto: Französische Botschaft, Berlin

Diskussion

„Krieg, Frieden und die Rolle der EU“: Europäischer Salon mit Maj-Britt Krone

Am 5. Juli 2023 fand an der VHS Dresden der letzte Termin der aktuellen Serie „Krieg, Frieden und die Rolle der EU – wo stehen wir, wo wollen wir hin?“ des Europäischen Salons statt. Zu Gast war diesmal die Europawissenschaftlerin Maj-Britt Krone von der TU Chemnitz.

Bei schönstem Sommerwetter kam am 5. Juli 2023 der Europäische Salon letztmalig für dieses Semester auf der Terrasse der VHS Dresden zusammen. Unter dem Motto „Krieg, Frieden und die Rolle der EU – wo stehen wir, wo wollen wir hin?“ diskutierten Katharina Wolf, Vorstandsvorsitzende der Europa-Union Sachsen, Jürgen Küfner, Direktor der VHS Dresden und weitere Gäste mit Maj-Britt Krone M.A., wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Europäische Integration der Technischen Universität Chemnitz.

Bei schönstem Sommerwetter kam am 5. Juli 2023 der Europäische Salon letztmalig für dieses Semester auf der Terrasse der VHS Dresden zusammen. Unter dem Motto „Krieg, Frieden und die Rolle der EU – wo stehen wir, wo wollen wir hin?“ diskutierten Katharina Wolf, Vorstandsvorsitzende der Europa-Union Sachsen, Jürgen Küfner, Direktor der VHS Dresden und weitere Gäste mit Maj-Britt Krone M.A., wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Europäische Integration der Technischen Universität Chemnitz.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier.

Foto: Europa-Union Sachsen, Erik Peuker.

TV-Tipp

Prof. Glorius am 11. Mai bei Maybrit Illner zu Asylpolitik der Ampelkoalition

Die Krise der Flüchtlingspolitik ist längst da – die Bundesländer rufen um Hilfe, der Bund zeigt sich hart. Das Kanzleramt legt statt Geld ein eigenes Strategiepapier vor: Abschiebung, Grenzkontrollen und Schnellverfahren an den Grenzen der Europäischen Union – ein Kursschwenk, der nicht nur den Grünen wehtut. Die Ampelkoalition hat damit ihr nächstes Streitthema. Lassen sich allein mit Geld die Probleme rund um Migration und Integration lösen? Wird am Ende ausgerechnet die selbst ernannte "Fortschrittskoalition“ für mehr Abschiebung und Abschottung sorgen? Wie wahrscheinlich ist es, in Europa endlich eine einheitliche Regelung zu bekommen? Wird es neue Abkommen geben – mit der Türkei und anderen Staaten?

Darüber wird am 11. Mai 2023 ab 22:15 Uhr bei „maybrit illner“ im ZDF diskutiert. Der Themenschwerpunkt der Sendung ist „Ampel im Asyl-Streit – mehr Geld, weniger Flüchtlinge?“. Das Video findet sich in der Mediathek des ZDF.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Foto/Grafik: Jacob Müller

Ringvorlesung

Diversity Development in Postsocialist Cities: The Example of East Germany (digitaler Vortrag)

Prof. Dr. Birgit Glorius spricht am 2. Mai im Rahmen der Ringvorlesung “Reconstructing Interdependencies: Postcolonial and Postsocialist Relations in the Framework of Cross-Border Interactions” über “Diversity Development in Postsocialist Cities: The Example of East Germany”.

Mit und in der Forschungsgruppe sollen die Interdependenzen zwischen Postsozialismus und Postkolonialismus (bzw. -ismen) konzeptualisiert und systematisch analysiert werden. Das übergeordnete Ziel der beantragten Gruppe ist es, eurozentrische und "occidentalistische" Stereotype zu minimieren und die Komplexität und den Variationsreichtum postsozialistischer und postkolonialer Phänomene herauszuarbeiten.

Termin: Dienstag, 2. Mai 2023, 18.00 Uhr

Zur vollständigen Beschreibung der Ringvorlesung (nicht barrierefrei)

Zu Flyer und allen Terminen (nicht barrierefrei)

Foto/Grafik: Jacob Müller

Forschung

Rückblick auf ein Jahr Massenflucht aus der Ukraine

Prof. Dr. Birgit Glorius von der TU Chemnitz ist Expertin für Migration und das europäische Asylsystem – Im Interview spricht sie über die Fluchtbewegungen aus und innerhalb der Ukraine

Am 24. Februar 2023 jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine zum ersten Mal. Prof. Dr. Birgit Glorius, Inhaberin der Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der Technischen Universität Chemnitz sowie Mitglied des Sachverständigenrats für Integration und Migration, hat die Entwicklungen seither genau beobachtet. Im Interview mit TUCaktuell spricht sie über die Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Zugleich blickt sie nach vorn und skizziert weitere Entwicklungen und Konsequenzen insbesondere mit Blick auf Deutschland.

Zur vollständigen Pressemitteilung

Foto/Grafik: Jacob Müller

Podcast

Podcast „Die Rezeption des antiken Pompejis“ erschienen

Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin, Inhaber der Juniorprofessur Antike und Europa mit besonderer Berücksichtigung der Antikerezeption, begleitet die Ausstellung „Pompeji und Herculaneum. Leben und Sterben unter dem Vulkan“ im smac – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz mit einem Podcast

Bis zum 12. März 2023 ist im smac – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz. die Sonderausstellung „Pompeji und Herculaneum. Leben und Sterben unter dem Vulkan“ zu sehen. Hier werden auf 900 m² nicht nur Einblicke in das pompöse Leben – la dolce vita – in Pompeji und Herculaneum zu Beginn der römischen Kaiserzeit vermittelt. Sie zeigt auch die Zerstörung der traumhaften Landschaft durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Die Ausstellung wird vom Geschichtspodcaster Tobias Jakobi mit insgesamt vier Folgen zu Pompeji und Herculaneum begleitet. In der letzten dieser Podcast-Folgen ist Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin, Inhaber der Juniorprofessur Antike und Europa mit besonderer Berücksichtigung der Antikerezeption der Technischen Universität Chemnitz, zu Gast. Im Interview spricht er über „Die Rezeption des antiken Pompejis“.

Der Podcast „Geschichte Europas“ von Tobias Jakobi ist zu finden auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen. Das Gespräch mit Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin ist am 23. Dezember 2022 erschienen.

Podcast zur Ausstellung

Zur vollständigen Pressemitteilung

Foto/Grafik: Jacob Müller

TV-Tipp

„Mitteldeutschland vor dem Fluchtwinter – Schaffen wir das?“

TV-Tipp: Am 14. November 2022 ist Prof. Dr. Birgit Glorius in der Sendung „Fakt ist!“ des MDR zu Gast und bringt ihre Expertise in die Gesprächsrunde mit ein

Wie kann schnellstmöglich Wohnraum für Geflüchtete geschaffen werden, ohne erneut Turnhallen belegen zu müssen? Wie kann perspektivisch eine erfolgreiche Integration von Geflüchteten gelingen? Worin bestehen momentan die größten Herausforderungen in den Kommunen und wer ist da in der Pflicht? Darüber wird am 14. November 2022 in der Gesprächsrunde bei "Fakt ist!" des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) aus Erfurt zum Thema „Mitteldeutschland vor dem Fluchtwinter – Schaffen wir das?“ diskutiert.

Zu sehen ist der MDR-Talk ab 20:30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist sowie um 22:10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD-Mediathek.

Zur vollständigen Pressemitteilung

Foto/Grafik: Jacob Müller

O-Phase

Einführungsveranstaltung für Erstsemester

Wir freuen uns, die neuen Erstsemester der Bachelor- und Masterstudiengänge Europäische Geschichte, Europa-Studien und Europäische Integration an unserem Institut begrüßen zu dürfen!

Die Einführungsveranstaltung des IESG findet hierzu am 06. Oktober um 12 Uhr in der 2/N001 (Neues Hörsaalgebäude, Erdgeschoss rechts) statt.

Weiter bietet die Fachschaft der Philosophischen Fakultät ein umfangreiches Angebot verschiedenster Veranstaltungen und Aktivitäten an.

Informationen zu Veranstaltungen und News des Instituts gibt es auch über Instagram (europainstitut.tuc, fsrphil, tuchemnitz, philfak_tuc).

Wir wünschen allen Erstsemestern einen spannenden und guten Start in ihr Studierendenleben!

Forschungsprojekt

Rektorat beauftragt IESG die Geschichte der Studierendenschaft der TU Chemnitz und ihrer Vorläufereinrichtungen in der DDR zu erforschen

Das Rektorat der TU Chemnitz hat Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin vom Institutfür Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU damitbeauftragt, die Geschichte der Studierendenschaft der TU Chemnitz und ihrerVorläufereinrichtungen in der DDR umfassend zu untersuchen. Dafür stellt dasRektorat rund 350.000 Euro bereit. Mit diesem Vorhaben soll ein wesentlicherBeitrag zur Aufarbeitung der Geschichte der TU Chemnitz in der Zeit von 1949 bis1990 geleistet werden. Weitere Informationen: mytuc.org/rjcd

Das Rektorat der TU Chemnitz hat Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin vom Institutfür Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU damitbeauftragt, die Geschichte der Studierendenschaft der TU Chemnitz und ihrerVorläufereinrichtungen in der DDR umfassend zu untersuchen. Dafür stellt dasRektorat rund 350.000 Euro bereit. Mit diesem Vorhaben soll ein wesentlicherBeitrag zur Aufarbeitung der Geschichte der TU Chemnitz in der Zeit von 1949 bis1990 geleistet werden. Weitere Informationen: mytuc.org/rjcd

Foto/Grafik: Jacob Müller

Publikation

„Crossing the Channel – British-German Historical and Cultural Dialogues“

Neue Publikation von Prof. Dr. Rudolf Boch, Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin und Prof. Dr. Cecile Sandten von der Philosophischen Fakultät betrachtet bisher wenig beachtete Themen des britisch-deutschen Kultur- und Geschichtsdialogs

Seit dem Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union 2020 wird die Frage des britisch-deutschen Verhältnisses erneut intensiv diskutiert. Als zweiter Band der von dem Chemnitzer Historiker Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll herausgegebenen Schriftenreihe "Prinz-Albert-Forschungen / Prince Albert Research Publications. Neue Folge" haben nun Prof. Dr. Rudolf Boch (em. Inhaber der Professur Wirtschafts- und Sozialgeschichte), Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin (Inhaber der Juniorprofessur Antike und Europa mit besonderer Berücksichtigung der Antikerezeption) sowie Prof. Dr. Cecile Sandten (Chair of English Literatures) einen gemeinsamen Sammelband herausgegeben. Die dort versammelten Beiträge sind aus einem interdisziplinären Chemnitzer Workshop hervorgegangen. In ihren Aufsätzen widmen sich die Beiträgerinnen und Beiträger exemplarisch Tiefenschichten und Traditionslinien des britisch-deutschen Verhältnisses. Das inhaltliche Spektrum ist dabei weitgefächert: So geht es bspw. um Gärten und Literatur, um die Rezeption von Johann Joachim Winckelmann ebenso wie um 'Zwillingsforschung'. Auf diese Weise ermöglicht der Band ungewohnte Einblicke in ein beständig aktuelles Beziehungsfeld der Europäischen Geschichte, Literatur und Politik.

Crossing the Channel – British-German Historical and Cultural Dialogues, Prinz-Albert-Forschungen / Prince Albert Research Publications. Neue Folge. Band 2 , hrsg. v. Rudolf Boch, Marian Nebelin u. Cecile Sandten, Duncker & Humblot, Berlin 2022.

IESG aktuell

Eröffnung der Sonderausstellung „1322 – Ritter, Schlacht und Königswürde“

Seit 1314 herrschte im Heiligen Römischen Reich der Konflikt, ob der Wittelsbacher Ludwig oder doch der Habsburger Friedrich den Thron besteigen würde. Am 28. September 1322 fand die entscheidende Schlacht nordöstlich von Mühldorf a. Inn statt. Zwei schwer bewaffnete Heere standen sich gegenüber. Tausende Ritter und Fußkämpfer mitsamt ihrem Tross nahmen einen weiten Marsch auf sich, um den Streit zweier Fürsten um die Krone zu beenden. Dieses historische Großereignis von europäischer Tragweite jährt sich 2022 zum 700. Mal. Anlässlich des Jubiläums der Ritterschlacht von 1322 zeigt das Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn gemeinsam mit der Stadt Mühldorf die Sonderausstellung „1322 – Ritter, Schlacht und Königswürde“ im Mühldorfer Haberkasten.

Seit 1314 herrschte im Heiligen Römischen Reich der Konflikt, ob der Wittelsbacher Ludwig oder doch der Habsburger Friedrich den Thron besteigen würde. Am 28. September 1322 fand die entscheidende Schlacht nordöstlich von Mühldorf a. Inn statt. Zwei schwer bewaffnete Heere standen sich gegenüber. Tausende Ritter und Fußkämpfer mitsamt ihrem Tross nahmen einen weiten Marsch auf sich, um den Streit zweier Fürsten um die Krone zu beenden. Dieses historische Großereignis von europäischer Tragweite jährt sich 2022 zum 700. Mal. Anlässlich des Jubiläums der Ritterschlacht von 1322 zeigt das Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn gemeinsam mit der Stadt Mühldorf die Sonderausstellung „1322 – Ritter, Schlacht und Königswürde“ im Mühldorfer Haberkasten.

An der die Aussellungseröffnung der Sonderausstellung am 16. September 2022 nahm auch Prof. Dr. Martin Clauss, Inhaber der Professur Geschichte Europas im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, teil. Er fungierte während in der Kuration der Ausstellung als wissenschaftlicher Berater.

Tagung

„Weltweite Fluchtprozesse im Blick der Wissenschaft“

Vierte Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung e. V. mit umfangreichem Programm findet vom 28. bis 30. September 2022 an der TU Chemnitz statt – 400 Konferenzgäste aus aller Welt nehmen an der hybriden Veranstaltung teil

Vierte Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung e. V. mit umfangreichem Programm findet vom 28. bis 30. September 2022 an der TU Chemnitz statt – 400 Konferenzgäste aus aller Welt nehmen an der hybriden Veranstaltung teil

Vom 28. bis 30. September 2022 werden an der Technischen Universität Chemnitz Fluchtforscherinnen und Forscher aus Deutschland und aus über 30 weiteren Ländern zusammenkommen, um im Rahmen der Vierten Konferenz des Netzwerks Fluchtforschung e. V. den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema zu beleuchten. Prof. Dr. Birgit Glorius von der gastgebenden Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der TU Chemnitz erläutert die Vielschichtigkeit und Aktualität des Themas: „In diesem Jahr erreichen wir mit 89 Millionen Geflüchteten und Vertriebenen weltweit einen traurigen Höchststand. Dabei ist mit dem Krieg in der Ukraine das Thema für die deutsche Öffentlichkeit wieder näher gerückt. Das Netzwerk Fluchtforschung ermöglicht jedoch einen kontinuierlichen Blick auf Fluchtprozesse und trägt dazu bei, mit wissenschaftlicher Expertise diese politische und gesellschaftliche Herausforderung zu meistern, unter anderem durch den Transfer neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in Politik und Öffentlichkeit.“

Weitere Informationen sowie das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier.

TUC aktuell

„Eine Grenze ist erreicht, wenn Protest in Gewalt umschlägt“

Dr. Piotr Kocyba von der TU Chemnitz ist Experte für rechten und populistischen Protest – Im Interview spricht er über Erkenntnisse aus den sogenannten „Corona-Spaziergängen“, blickt nach vorn auf das Mobilisierungspotential rechter und populistischer Gruppierungen im Herbst und Winter und zurück auf die Ereignisse in Chemnitz Ende August 2018.

Dr. Piotr Kocyba von der TU Chemnitz ist Experte für rechten und populistischen Protest – Im Interview spricht er über Erkenntnisse aus den sogenannten „Corona-Spaziergängen“, blickt nach vorn auf das Mobilisierungspotential rechter und populistischer Gruppierungen im Herbst und Winter und zurück auf die Ereignisse in Chemnitz Ende August 2018.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Amtliche Bekanntmachung des Rektors

Die neuen Studiendokumente der Europa-Studien wurden öffentlich bekanntgemacht. Mit dem Wintersemester 2022/2023 können Neu-Immatrikulierte oder Studierende, die in der Ordnung von 2018 studieren und wechseln möchten, ihr Studium nach den neuen Studienordnungen beginnen bzw. weiterführen. Weitere Informationen erhalten Sie von den FachstudienberaterInnen der jeweiligen Ausrichtung.

Pressemitteilung

Überraschendes „Versteckspiel“ in berühmten mittelalterlichen Relieftafeln entdeckt

Chemnitzer Historikerin Monja Schünemann bringt bisher nicht wahrgenommene, unsichtbare Klappeffekte in Jean Fouquets „Diptychon von Melun“ zur Ansicht, die neue Interpretationen des Doppelbildes ermöglichen.

Chemnitzer Historikerin Monja Schünemann bringt bisher nicht wahrgenommene, unsichtbare Klappeffekte in Jean Fouquets „Diptychon von Melun“ zur Ansicht, die neue Interpretationen des Doppelbildes ermöglichen.

Bekanntmachung des Institutsdirektors

Am Mittwoch, dem 6. Juli 2022 verstarb Prof. Dr. Dr. Harald Lönnecker überraschend im Alter von 58 Jahren. Herr Lönnecker, der im Hauptamt im Bundesarchiv in Koblenz arbeitete, war lange Jahre Lehrbeauftragter am Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften (IESG) der TU Chemnitz. Im Jahr 2015 wurde er an der TU Chemnitz mit einer Arbeit zu den Sängervereinigungen an den Hochschulen des deutschen Sprachgebiets zwischen 1815 und 1914 habilitiert. Im Jahr 2021 ernannte ihn die TU Chemnitz auf Vorschlag des IESG zum außerplanmäßigen Professor, um seinen Einsatz in der Lehre zu würdigen. Das Institut trauert um einen hervorragenden Wissenschaftler und Kollegen und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Ankündigung

Picknick mit Fußballtunier am 14.07.22

Das Institut lädt zum Sommer-Event!

Das Institut lädt zum Sommer-Event!Ankündigung

Ab Wintersemester 22/23 wieder Lehre in Vollpräsenz

Ab dem kommenden Wintersemester wird - insofern es die Infektions- und Gesetzeslage erlaubt - die gesamte TU Chemnitz wieder zur Präsenzlehre zurückkehren. Ein hybrides Angebot wird es nicht geben. Das Europa-Institut begrüßt diese Entscheidung des Rektorats sehr und freut sich, wieder alle Studierenden in den Räumlichkeiten der Universität begrüßen zu können.

Ab dem kommenden Wintersemester wird - insofern es die Infektions- und Gesetzeslage erlaubt - die gesamte TU Chemnitz wieder zur Präsenzlehre zurückkehren. Ein hybrides Angebot wird es nicht geben. Das Europa-Institut begrüßt diese Entscheidung des Rektorats sehr und freut sich, wieder alle Studierenden in den Räumlichkeiten der Universität begrüßen zu können.

Weitere Informationen zu den Neuerungen, entnehmen Sie bitte dem Rektorrundschreiben.

Veranstaltung

Ringvorlesung „Neue Rechte: Themen und Tendenzen der Forschung“ im Sommersemester 2022

In der Ringvorlesung untersuchen Expertinnen und Experten sowohl die Traditionen, die Vorläufer und die Genese dieser politischen Strömungen als auch deren aktuelle Strukturen, Inhalte und Organisationsformen. Besonders im Fokus stehen dabei die Verhältnisse zur Demokratie, zum Konservatismus und zu Europa. Dabei werden sowohl internationale Varianten der Neuen Rechte wie auch ihre sächsischen Ausformungen in den Blick genommen.

Europa aktuell

Podiumsdiskussion zum Krieg in der Ukraine nun auch als Podcast-Special verfügbar

Online-Podium mit Expert*innen der TU Chemnitz über historische, gesellschaftliche und politische Hintergründe des Krieges in der Ukraine ist als Podcast in der Reihe "TUCscicast" erschienen

Am 9. März 2022 diskutierten eine Forscherin und drei Forscher der Technischen Universität Chemnitz im Rahmen eines Online-Podiums vor über 200 Interessierten über den Krieg in der Ukraine. Die Diskussion ist nun auch als Podcast-Special in der Reihe "TUCscicast" erschienen.

Im Podcast diskutieren:

- Prof. Dr. Birgit Glorius, Inhaberin der Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der TU Chemnitz und Expertin für das Themenfeld „Flucht und Migration“

- Prof. Dr. Stefan Garsztecki, Inhaber der Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas der TU Chemnitz und Experte für die Region Ostmitteleuropa

- Prof. Dr. Kai Oppermann, Inhaber der Professur Internationale Politik an der TU Chemnitz und Experte für internationale Politik

- Prof. Dr. Vladimir Shikhman, Inhaber der Professur Wirtschaftsmathematik an der TU Chemnitz

Der Podcast kann auf verschiedenen Wegen gehört werden:

- im Web-Player der TU Chemnitz,

- in jeder Podcast-App über unseren RSS-Feed,

- auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.

Pressemitteilung

„Der Schatz des Kaisers – Streit ums Hohenzollern Erbe“

TV-Tipp: TV-Tipp: Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll begibt sich am 30. März 2022 in ZDFinfo auf eine Spurensuche in die Vergangenheit der einst mächtigen deutschen Adelsdynastie

Über 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie streitet Deutschland mit den Hohenzollern, der letzten Herrscherfamilie. Es geht dabei um sehr viel Geld und die Deutungshoheit deutscher Historie. Die Dokumentation „Der Schatz des Kaisers – Streit ums Hohenzollern Erbe“, die am 30. März 2022 um 20:15 Uhr auf ZDFinfo ausgestrahlt wird, beleuchtet intensiv die Zeit der Weimarer Republik und das Verhältnis der Hohenzollern zu den Nationalsozialisten. Im Film werden auch konträre Standpunkte beleuchtet, die heute die historische und politische Debatte prägen. Auch Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, Inhaber der Professur für Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, bringt seine Expertise dabei ein. Er und weitere Expertinnen und Experten gehen insbesondere der Frage nach, was dem Volk und was dem „Haus Hohenzollern“ gehört und ob die Hohenzollern den Nazis tatsächlich „erheblichen Vorschub“ geleistet haben. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, findet den Film schon jetzt in der ZDFmediathek.

Europa aktuell

„Das kann noch enorme Dimensionen annehmen“

Prof. Dr. Birgit Glorius spricht im Interview mit der Freien Prese über die wohl größte Fluchtbewegung Europas seit dem Zweiten Weltkrieg

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine überqueren täglich tausende Menschen die Grenzen des Landes. Meist Frauen und Kinder fliehen vor Not und Zerstörung. Was bedeutet das für Europa? Woher kommt die große Solidarität mit den Flüchtlingen? Und was ist anders als bei der Flüchtlingskrise 2015? Frank Hommel von der Freien Presse fragte Prof. Dr. Birgit Glorius.

Pressemitteilung

„Die sieben Mythen der Antike“

TV-Tipp: Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin, Inhaber der Juniorprofessur Antike und Europa mit besonderer Berücksichtigung der Antikerezeption, begibt sich am 9. März 2022 in ZDFinfo auf eine Spurensuche in der Vergangenheit

Gab es das Trojanische Pferd wirklich? War Kleopatra eine eiskalte Verführerin? War Alexander der Große ein Superheld der Antike oder eher ein brutaler Eroberer? Aus dem Umfeld des berühmten Makedoniers sind keine Aufzeichnungen mehr vorhanden. Die Frage nach dem Ursprung dieses Mythos führt vor allem zu römischen Quellen. Stimmte der Mythos, dass die antiken griechischen und römischen Bauwerke tatsächlich weiß waren? Und woher rührt das Ritual des olympischen Fackellaufs? Haben die alten Griechen ihn gemeinsam mit den Spielen erfunden? Fragen wirft auch der Mythos um den legendären Gladiator Spartacus auf. Im Jahr 73 vor Christus führte er einen Sklavenaufstand an und wird bis heute als beispielhafter Kämpfer für die Rechte der Unterdrückten gefeiert. Aber war Spartacus tatsächlich ein antiker Revolutionär?

Die Dokumentation "Die sieben Mythen der Antike" in ZDFinfo begibt sich am 9. März 2022 um 18:45 Uhr auf Spurensuche. Forscherinnen und Forscher versuchen, die Wahrheit hinter diesen Erzählungen der Antike zu finden. Auch Jun.-Prof. Dr. Marian Nebelin bringt seine Expertise dabei ein. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, findet den Film schon jetzt in der ZDFmediathek.

Pressemitteilung

Solidarität mit der Ukraine

Interview mit Osteuropa-Experte Prof. Dr. Stefan Garsztecki und Position der der TU Chemnitz

Prof. Dr. Stefan Garsztecki von der Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas der TU Chemnitz über Wladimir Putins Krieg in der Ukraine und die Rückkehr zur Doktrin aus Sowjetzeiten

Prof. Dr. Stefan Garsztecki von der Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas der TU Chemnitz über Wladimir Putins Krieg in der Ukraine und die Rückkehr zur Doktrin aus Sowjetzeiten

TU Chemnitz färbt ihr Logo als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und ihren ukrainischen Partnereinrichtungen in den Farben der ukrainischen Nationalflagge

Pressemitteilung

Geschlossene Gesellschaft – Hat der Osten ein Rassismusproblem?

TV-Tipp: Prof. Dr. Birgit Glorius von der TU Chemnitz ist Expertin für Migration und das europäische Asylsystem – Am 21. Februar 2022 war sie in der Sendung „Fakt ist!“ des MDR zu Gast und brachte ihre Expertise in die Gesprächsrunde mit ein

Alltagsrassismus ist immer noch weit verbreitet – vor allem im Osten Deutschlands. Warum haben es Menschen aus anderen kulturellen Kontexten oder mit nicht-weißer Hautfarbe hier besonders schwer? Und wie könnte man das ändern? Darüber wurde am 21. Februar 2022 in der Gesprächsrunde bei "Fakt ist!" des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) aus Magdeburg diskutiert. Zu Gast bei der Moderatorin Anja Heyde und dem Moderator Stefan Bernschein sind Menschen, die ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus, Fremdenfeindlichkeit und Zuwanderung schildern, die zum Thema forschen und die sich ganz praktisch für ein besseres Miteinander einsetzen. Eine Gesprächspartnerin war Prof. Dr. Birgit Glorius mit ihrer Expertise aus der Forschung zur Fluchtmigration insb. in ostdeutschen und kleinstädtischen Kontexten.

Pressemitteilung

„Viele Beobachterinnen und Beobachter wollen nicht wahrhaben, dass wir es hier mit Personen zu tun haben, die unsere Demokratie gefährden“

Interview mit Dr. Piotr Kocyba von der Professur für Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas am IESG

Protestforscher Dr. Piotr Kocyba von der TU Chemnitz hat mit Kolleginnen und Kollegen der FU Berlin und Universität Wien ein Working Paper über Herausforderungen bei der Erforschung von Protestbewegungen veröffentlicht – Interview über zentrale Ergebnisse, Gemeinsamkeiten zwischen Pegida und den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ und warum sich Gesellschaft und Politik so schwer mit ihnen tun.

Protestforscher Dr. Piotr Kocyba von der TU Chemnitz hat mit Kolleginnen und Kollegen der FU Berlin und Universität Wien ein Working Paper über Herausforderungen bei der Erforschung von Protestbewegungen veröffentlicht – Interview über zentrale Ergebnisse, Gemeinsamkeiten zwischen Pegida und den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ und warum sich Gesellschaft und Politik so schwer mit ihnen tun.

Pressemitteilung

Hohe Erwartungen an die Außenwirkung für Chemnitz – wenig Hoffnung, die „stille Mitte“ zu erreichen

Studie der TU Chemnitz untersuchte erstmals Eindrücke und Erwartungen von Teilen der Chemnitzer Zivilgesellschaft an den Kulturhauptstadttitel und das Jahr 2025 – Keine Repräsentativität aber hohe Rücklaufquote und daher großes Interesse der Befragten

Für die Stadt Chemnitz war es die Nachricht des Jahres 2020: Am 28. Oktober verkündete die internationale Jury nach einem langwierigen und hochkompetitiven Auswahlverfahren: Chemnitz wird Kulturhauptstadt 2025. Verbunden mit diesem Erfolg sind nicht nur Millionenförderungen und zahlreiche Projekte der Kultur- und Stadtentwicklung, sondern auch Erwartungen und Hoffnungen der Zivilgesellschaft. Eine Studie der Technischen Universität Chemnitz gibt nun erstmals Einblick in die Wahrnehmung des Bewerbungsprozesses durch daran beteiligte Vereine, Verbände und Initiativen bürgerschaftlichen Engagements als Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft. Zudem erlaubt die Untersuchung Einblicke in die Motive der genannten lokalen Akteurinnen und Akteure und ihre Erwartungen an das Jahr 2025.

Die Untersuchung mit dem Titel „Aktiv für die Europäische Kulturhauptstadt 2025. Eindrücke und Erwartungen der Chemnitzer Zivilgesellschaft“ wurde von der Juniorprofessur für Europäische Kultur und Bürgergesellschaft (Leitung: Jun.-Prof. Dr. Thomas Laux) des Instituts für Europäische Studien und Geschichtswissenschaft der TU Chemnitz erarbeitet. Die Studie ist am 16. November 2021 online erschienen.

Europa aktuell

„Migrations- und Integrationspolitik sollte sich stärker auf das Ermöglichen konzentrieren“

Interview mit Prof. Dr. Birgit Glorius zu aktuellen Fragen Europäischer Migrationspolitik

Die Europäische Migrationspolitik steht vor zahlreichen aktuellen Herausforderungen. Birgit Glorius, Professorin für Humangeographie, forscht intensiv zu diesen Fragen. Sie hat zudem die Leitung des wissenschaftlichen Beirats des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) inne. Im Interview für "Uni aktuell" spricht Sie über die Aufgaben, vor denen die neue Bundesregierung stehen wird, die aktuelle Situation an der EU-Außengrenze zu Belarus und den Umgang der EU mit Migration in Zukunft.

Die Europäische Migrationspolitik steht vor zahlreichen aktuellen Herausforderungen. Birgit Glorius, Professorin für Humangeographie, forscht intensiv zu diesen Fragen. Sie hat zudem die Leitung des wissenschaftlichen Beirats des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) inne. Im Interview für "Uni aktuell" spricht Sie über die Aufgaben, vor denen die neue Bundesregierung stehen wird, die aktuelle Situation an der EU-Außengrenze zu Belarus und den Umgang der EU mit Migration in Zukunft.

Das gesamte Interview vom 29.10.2021 können Sie hier lesen.

Europa aktuell

Mobilisierung für den globalen Klimastreik: Was macht die Bewegung erfolgreich?

Neue Studie mit aktuellen Forschungsergebnissen und Interview von Jun.-Prof. Dr. Thomas Laux erschienen

Der dritte globale Klimastreik (22.-27. September 2019) war die bislang größte Mobilisierung von Fridays for Future.

Der dritte globale Klimastreik (22.-27. September 2019) war die bislang größte Mobilisierung von Fridays for Future.

Eine neue Studie von Juniorprofessor Thomas Laux untersucht die Mechanismen der Mobilisierung in vergleichender Perspektive für 17 Staaten weltweit.

Anlässlich des achten globalen Klimastreiks am 24.09.2021 berichtete Thomas Laux im Interview mit Deutschlandradio Kultur aus seiner Forschung zur Entstehung von Fridays for Future als globale soziale Bewegung.

Hier geht es zur Studie über Fridays for Future als globale soziale Bewegung.

Laux T. What makes a global movement? Analyzing the conditions for strong participation in the climate strike. Social Science Information. 2021;60(3):413-435. doi:10.1177/05390184211022251

Bild: "Fridays for Future Demo am 25.01.2018 in Berlin" lizensiert unter CC BY 2.0 von "fridaysforfuture"

Europa aktuell

Pilotfolge Podcast "DenkMal EUROPA!" pünktlich zum Internationalen Frauentag (8. März) online!

Folge 01: No woman, no kraj - Über Proteste und Geschlechtergleichheit in Polen

Folge 01: No woman, no kraj - Über Proteste und Geschlechtergleichheit in Polen

DenkMal EUROPA ist der Podcast des Institutes für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften (“Europainstitut”) der TU Chemnitz. In einem Format von Studierenden für Studierende beschäftigen wir uns mit Themen in und um Europa. Dabei sind in jeder Folge Dozierende zu Gast und erklären die Hintergründe.

In der Pilotfolge geht es um die Rolle der Frau in Polen. Sie steht in einem Spannungsfeld zwischen der sowjetischen Vergangenheit, der katholischen Kirche und dem allgemeinen Ruf nach Gleichberechtigung. Als Beispiel dafür stehen das umstrittene Abtreibungsgesetz und die daraus folgenden landesweiten Proteste.

Hannah, Edgar und Theo aus dem Master Europäische Integration sowie Valerie aus dem Bachelor Europastudien haben das Konzept entwickelt und wollen das Thema Europa und aktuelle Debatten mit Hintergrundwissen bereichern. Zu hören ist das Format

- im Web-Player,

- in jeder Podcast-App über unseren RSS-Feed,

- auf SoundCloud

- auf Spotify

Der Pilot ist der Testlauf für das Projekt. Kritik, Themenvorschläge und Fragen sind uns hier besonders wichtig.

Schreibt uns gerne über podcast-iesg@phil.tu-chemnitz.de.