Fachdidaktik Wirtschaft - Technik - Haushalt und Soziales

Professur

Unsere Kernkompetenzen

- Didaktische Gestaltung ökonomischer, technischer sowie haushalts- und ernährungswissenschaftlicher Bildungsprozesse in der Grund- und weiterführenden Schulen.

- Sämtliche schulische Handlungsfelder, von der Zielformulierung, über die Auswahl und Strukturierung der Bildungsinhalte, der methodischen und medialen Gestaltung bis hin zur Evaluation von Lehr- und Lernprozessen.

- Wissenschaftliche Basis: psychologische, soziologische, technische, ästhetische, kulturwissenschaftliche sowie pädagogische Grundlagen

Forschungsausrichtung der Professur

- Entwicklung technischer Methoden und Verfahren

- Ausbildung systemischen Denkens in technischen und ökonomischen Zusammenhängen

- Entwicklung der ästhetischen und kulturellen Bildung in technischen und haushaltswissenschaftlichen Handlungsfeldern

- Förderung des Bewusstseins für Architektur und Denkmalpflege

- Untersuchungen zur Nachhaltigkeit in der technischen, ökonomischen & haushaltswissenschaftlichen Bildung

- Entwicklung gesunder Ernährungs- und Lebensweisen von Kindern

Lehre

Wirtschaft-Technik-Haushalt/ GSD Werken

Die Professur verantwortet die akademische Ausbildung für das Lehramt an Grundschulen für die Fächer WTH und Werken im Freistaat Sachsen. Neben den technischen werden auch ökonomische, haushaltswissenschaftliche und soziale Grundlagen als interdisziplinäre Perspektiven gelehrt und erforscht.

Professurinhaber

-

Telefon:+49 371 531-32174

-

E-Mail:

-

Raum:1/227

Straße der Nationen 12

09111 Chemnitz (an der Zentralhaltestelle) -

fax:832174

-

Sprechzeiten:Dienstag von 10 - 11 Uhr und nach Vereinbarung

– Gesellschaft für Arbeit, Technik und Wirtschaft im Unterricht (GATWU)

– Ingenieurpädagogische Wissenschaftsgesellschaft (IPW)

Ausgewählte Publikationen

Bücher/Hrsg.

Schönbeck, M. & Starosky, S. (Hrsg.) (2026): 02_Bildung durch Material. München: kopaed.

König, L., Schönbeck, M. & Wyss, B. (Hrsg.) (2024): 01_Zugänge zum Werken. München: kopaed.

Schönbeck, M. (Hrsg.) (2016): Rohstoffe im nördlichen Rheinland-Pfalz: Gewinnung und Verarbeitung im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher und nachhaltiger Entwicklung. Koblenz: Hochschule Koblenz.

Schönbeck, M. (2010): Gestaltungs- und Designbezug. Eine Untersuchung zur Kompetenzentwicklung von Gesellen. Dargestellt am Beispiel des Maler- und Lackiererhandwerks. Hamburg: Dr. Kovač.

Beiträge in Büchern & Zeitschriften

Schönbeck, M. (2026): Reparieren: Kultur, Materialität und Entscheidungsmechanismen. Ein Blick vom technikdidaktischen Rand. In: Schönbeck, M. & Starosky, S. (Hrsg.): 02_Bildung durch Material. München: kopaed. S. 221-138.

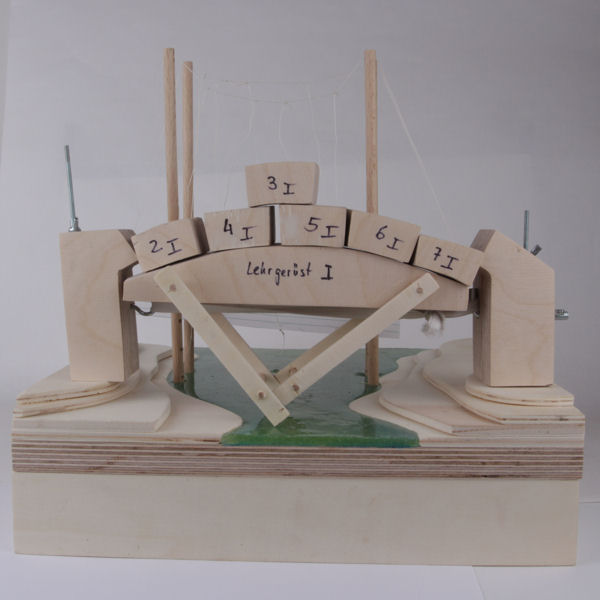

Schönbeck, M. & Thielemann, U. (2026): Architektur und Konstruktion: Besonderheiten der Bildung mit Kindern und Jugendlichen. In: Schönbeck, M. & Starosky, S. (Hrsg.): 02_Bildung durch Material. München: kopaed. S. 157-180.

Schönbeck, M. & Wiesmüller, Ch. (2026): Ermöglichungen durch Material. Denkanstöße. In: Schönbeck, M. & Starosky, S. (Hrsg.): 02_Bildung durch Material. München: kopaed. S. 43-59.

Husch, C. & Schönbeck, M. (2025): Digitalisierung verstehen. Diskussion über didaktische Modelle zur Digitaltechnik. In: Binder, M. und Penning, I. (Hrsg.): Zukünfte technischer Bildung. 26. Tagung der DGTB in Halle (Saale) vom 18. bis 20. September 2024. Potsdam, S. 55-67

Schönbeck & Hulsch, C. (2025): Die Didaktische Rekonstruktion als Strukturierungselement digitaler Lerninhalte für Lehramtsstudenten. In: J. Klein-Wiele, M. Hamich, G. Götz, A. Dederichs-Koch (Hrsg.): Wechselspiel von Theorie und Praxis in der Lehre. Wege zu technischer Bildung. Tagungsband der 18. Ingenieurpädagogischen Jahrestagung 2024 an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg / Standort Mosbach. 13.06.-15.06.2024. Universität Siegen, S. 151-158.

Schönbeck, M. (2024) Werken in der Grundschule. Standortbestimmung eines signifikanten Unterrichtsfaches. In: König, L., Schönbeck, M. und Wyss, B. (Hrsg.) 01_Zugänge zum Werken. München: kopaed, S. 75–90.

Schönbeck, M. und Thielemann, U. (2024) Experimentelle Zugänge zur gebauten Umwelt. Architekturvermittlung mit Schülergruppen. In: König, L., Schönbeck, M. und Wyss, B. (Hrsg.) 01_Zugänge zum Werken. München: kopaed, S. 135–150.

Schönbeck, M. & Hulsch, C. (2024) Exploration des Reparaturpotenzials in der technischen Bildung. Strategie zur Entwicklung eines Reparaturverfahrens im Lehramtsstudium. In: Penning, I., Binder, M. und Friese, M. (Hrsg.) Teilhabe an gesellschaftlicher Transformation stärken. Der Beitrag der arbeitsbezogenen und der technischen Bildung. Bielefeld, S. 33–51.

Schönbeck, M. (2023) Technische Experimente im Unterricht der Grundschule. Potenziale und Einsatzmöglichkeiten. In: Friese, M. und Bartsch, S. (Hrsg.) Fachdidaktik Arbeitslehre. Grundlagen und Impulse. Bielefeld, S. 171–184.

Schönbeck, M. (2023) Technik ohne Ästhetik? Irritationen und Perspektiven aus dem technischen Lehramt am Beispiel des Projektes „Bauhaus & Werken“. In: Binder, M. und Wiesmüller, C. (Hrsg.) Technikunterricht konkret. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung e. V. Oldenburg, S. 125–143.

Schönbeck, M. und Hulsch, C. (2023) Die Bedeutung des technischen Praktizierens für das Chemnitzer Lehramtsstudium. In: Binder, M. und Wiesmüller, C. (Hrsg.) Technikunterricht konkret. Oldenburg, S. 228–238.

Schönbeck, M. (2023) Nachhaltigkeit und ästhetisches Empfinden. Ein Upcycling-Projekt im technischen Lehramtsstudium. In: Frye, S., Haertel, T. und Kammasch, G. (Hrsg.) Technische Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Dortmund, S. 121–128.

Schönbeck, M. und Lau, E. (2022) Bauliche Besonderheiten der Berufsbildenden Schule in Westerburg, Rheinland-Pfalz. In: Mersch, F. und Pahl, J.-P. (Hrsg.) Handbuch Gebäude berufsbildender Schulen. Gestaltung schulischer Lern- und Arbeitsumgebungen im Kontext von Berufsbildung und Architektur. Bielefeld, S. 251–262.

Schönbeck, M. (2020) Bildung, Medien und Ethik – Digitalisierung in der Schule und ihre Folgen. In: Petersen, M. und Kammasch, G. (Hrsg.) Technische Bildung im Kontext von Digitalisierung/Automatisierung. Tendenzen, Möglichkeiten, Perspektiven. Bremen, S. 87–92.

Schönbeck, M. (2019) Vom Sinn händischen Zeichnens und Darstellens in digitalisierten Lernumgebungen bei Bauzeichnern. In: Jenewein, K., Schenk, M. und Frenz, M. (Hrsg.) Digitalisierung – Fachkräftesicherung. Herausforderung für die gewerblich-technischen Wissenschaften und ihre Didaktiken. Bielefeld, S. 319–328.

Schönbeck, M. (2019) Methoden der Darstellung zur Erfassung und Strukturierung von Informationen im technischen Kontext. In: Dederichs-Koch, A., Mohnert, A. und Kammasch, G. (Hrsg.) Diversität und kulturelle Vielfalt. Differenzieren, individualisieren oder integrieren? Siegen, S. 333–339.

Schönbeck, M. und Rittgen, J. (2018) Motive der positiven Entscheidung zur Ergreifung einer bautechnischen Ausbildung. BAG-Report Bau, Holz, Farbe, 20(2), S. 38–42.

Schönbeck, M. (2018) Handwerk und Baukultur – Eine vergessene Beziehung. In: Baabe-Meijer, S., Kuhlmeier, W. und Meyser, J. (Hrsg.) Trends beruflicher Arbeit – Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Heterogenität, S. 275–291.

Schönbeck, M. (2017) Der Kopf lernt mit der Hand: Händisches Zeichnen in digitalisierten Lernumgebungen. In: Kammasch, G. und Petzold, J. (Hrsg.) Digitalisierung in der Techniklehre. Beitrag zum Profil technischer Bildung. Siegen, S. 263–270.

Schönbeck, M. (2017) Systemisches Denken in technischen Berufen. Das Beispiel Bautechnik. In: Kammasch, G., Klaffke, H. und Knutzen, S. (Hrsg.) Technische Bildung im Spannungsfeld zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Die Vielfalt der Wege zu technischer Bildung. Hamburg, S. 282–287.

Schönbeck, M. (2016) Baukultur als Lerngegenstand handwerklicher Berufe. In: Mahrin, B. (Hrsg.) Wertschätzung – Kommunikation – Kooperation: Perspektiven von Professionalität in Beruf und Lehrkräftebildung. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, S. 154–166.

Schönbeck, M. und Neudecker, P. (2016) Mögliche curriculare Ansätze der Berufsbildung für nachhaltiges Bauen am Beispiel des Zimmerers. BAG-Report Bau, Holz, Farbe, 18(1), S. 16–21.

Schönbeck, M. (2016) Handeln im Zielkonflikt. Nachhaltige Entwicklung im Bauwesen zwischen Anforderungen und Bedingungen. In: Frenz, M., Schlick, C. und Unger, T. (Hrsg.) Wandel der Erwerbsarbeit – Berufsbildgestaltung und Konzepte für die gewerblich-technischen Didaktiken. Münster: Lit, S. 148–169.

Schönbeck, M. (2016) Baukultur in Zeiten der Nachhaltigkeitsdebatte. Die Suche nach einer fachdidaktischen Antwort. In: Baabe-Meijer, S., Kuhlmeier, W. und Meyser, J. (Hrsg.) Zwischen Inklusion und Akademisierung – aktuelle Herausforderungen für die Berufsbildung. Norderstedt, S. 180–198.

Schönbeck, M. (2015) Blended Learning. In: Pahl, J.-P. (Hrsg.) Lexikon Berufsbildung. Berufsbildungsrelevante Begriffe von A–Z. Bielefeld.

Schönbeck, M. (2015) E-Learning am Campus Koblenz. Zwischenbericht der didaktischen Realisation im Projekt „Open-MINT-Lab“ an der Hochschule Koblenz. Koblenz.

Koblenz.Schönbeck, M. (2013) Forschungen zum Beruf Innenarchitekt/in. In: Herkner, V. und Pahl, J.-P. (Hrsg.) Handbuch der Berufsforschung. Bielefeld: Bertelsmann, S. 870–878.

Schönbeck, M. und Herkner, V. (2013) Didaktisch-methodische Aspekte klassenübergreifenden Unterrichts an berufsbildenden Schulen. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 24, S. 1–19. Verfügbar unter: http://www.bwpat.de/ausgabe24

Schönbeck, M. (2013) Forschungen zum Maler- und Lackiererberuf. In: Herkner, V. und Pahl, J.-P. (Hrsg.) Handbuch der Berufsforschung. Bielefeld, S. 660–670.

Schönbeck, M. und Bartenschlager, J. (2013) Halbjahresprojekte an der David-Röntgen-Schule Neuwied als Beispiel gelebter Lernortkooperation. lernen + lehren, 109(1).

Schönbeck, M. (2012) Erneuerbare Energien und nachhaltige Stadtentwicklung: Aktuelle Handlungsansätze für die berufliche Bildung. In: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hrsg.) Demografie und Qualifizierung: Berufsbildungsaktionstag für nachhaltige Entwicklung, S. 39–43.

Team der Professur

Sekretariat

-

Telefon:+49 371 531-33978

-

E-Mail:

-

Raum:1/R303

-

fax:833978

Mitarbeiter

-

Telefon:+49 371 531-33670

-

E-Mail:

-

Raum:A30.229

-

Sprechzeiten:nach Vereinbarung

Seminar: Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen der ökonomischen Bildung

Projekt: Ökonomische Bildung in der Grundschule

| 2024-2025 | erfolgreiche Verlängerungsantragstellung des Projektes D2C2 (Verbundprojekt mit allen sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften und dem DHS, gefördert von der Stiftung für innovative Hochschullehre (STiL) |

| 2024-2026 | Einwerbung des Projektes studienerfolg@saxHAW (Verbundprojekt zur Steigerung des Studienerfolgs an sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, gefördert vom Europäischen Sozialfonds (ESF), inhaltlicher Schwerpunkt: Studienabschlussphase |

| 2024-2026 | Einwerbung des Projektes ABV „Ankommen. Befähigen. Vernetzen. Studienerfolg von Frauen an der Hochschule Mittweida“, gefördert vom Europäischen Sozialfonds (ESF), inhaltlicher Schwerpunkt: Studieneingangsphase |

| 2022–2025 | Mitarbeit im Projekt GInnoVET „Gegenstands- und Strukturmerkmale innovativer beruflicher Bildung – Innovationen im Schnittbereich von beruflicher und akademischer Bildung gestalten“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |

| 2019–2020 | Leitung des Projektes „Schul-Transfergutschein-Programm“, gefördert aus dem Fonds Studium und Lehre der OVGU |

| 2018–2019 | Mitarbeit im Projekt LFW „Lehr-Forschungs-Werkstatt“, gefördert aus dem Fonds Studium und Lehre der OVGU |

| 2016 | Mitarbeit im Projekt „Demografie und Fachkräftesicherung in den neuen Bundesländern“ gefördert aus dem Fonds Studium und Lehre der OVGU |

| 2013–2014 | Leitung des Projektes ego.-MINT "Technische Bildung als integratives Element einer Entrepreneurship Education", gefördert vom Europäischen Sozialfonds (ESF) |

| 2012–2014 | Mitarbeit im Projekt Mobi-Kig+ „Motivation und Berufsorientierung - Kinder gewinnen“, gefördert vom Europäischen Sozialfonds (ESF), dem Land Sachsen-Anhalt und der Globus Stiftung |

| 2013 | Mitarbeit im Projekt „Quality Management and Quality Assurance in Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Iraq“, gefördert von der GIZ Mannheim |

| 2012–2013 | Mitarbeit im Projekt ILT Medien „International Leadership Training - Medienentwicklung in der beruflichen Bildung“, gefördert von der GIZ Mannheim |

- 2025 DGTB

- 2025 Stiftung Kinder forschen

Petzold-Rudolph, K., Pohl, M., & Kuhlee, D. (2025). Höherqualifizierende Berufsbildung und die Annäherung von beruflicher und akademischer Bildung: Einblick in die Perspektiven institutioneller Akteursgruppen der beruflichen Bildung im Kontext der Programminitiative InnoVET. In A. Neu (Hrsg.), Höherqualifizierende Berufsbildung. Strukturen, Perspektiven, Debatten und aktuelle Entwicklungen (S. 223-239). wbv.

Petzold-Rudolph, K. , Pohl, M., Steib, C. & Kuhlee, D. (2025): Attraktivität beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung aus der Perspektive von jungen Menschen mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung: Befunde im Kontext der Programm-initiative InnoVET. In: Büchter, K., Kremer, H.H., Krause, I., Windelband, L. (Hrsg.). Berufliche/betriebliche Weiterbildung. bwp@. Ausgabe 48. 1-26.

Pohl, M.; Stobbe, L.; Kunze, M. & Kuhlee, D. (2023). InnoVET-Ansätze auf der Fortbildungsstufe 1 - Gestaltungsmerkmale der neuen beruflichen Qualifizierungsangebote. In K. Wilbers (Hrsg.), Die erste Fortbildungsstufe "Geprüfte/r Berufsspezialist/in" der höherqualifizierenden Berufsbildung. Die Gestaltung von Fortbildungen auf dem DQR-Niveau 5 im Innovationswettbewerb InnoVET (S. 71-96). Berlin. Epubli.

Kuhlee, D.; Bünning, F.; Pohl, M. & Stobbe, L. (2022). Systematisch innovieren. InnoVET-Innovationsansätze als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 118(4), 670-683.

Pohl, M. (2022). Anchored Instruction mit modernen Medien. Eine empirische Analyse am Beispiel der Applikation Actionbound. Magdeburg: Mitteldeutscher Wissenschaftsverlag.

Bünning, F.; Pohl, M.; Fetz, V. & Röben, P. (2018). Ausbildungsstandortvergleich: Lehramtsstudierende mit dem Unterrichtsfach Technik - eine exemplarische Untersuchung der Studienanfängerkohorten an der Otto-von- Guericke-Universität Magdeburg und der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Zeitschrift für Technik im Unterricht, 169(3).

Bünning, F.; Haverkamp, H.; Lang, M.; Pohl, M. & Röben, P. (2018). Lehramtsstudierende mit dem Unterrichtsfach Technik - eine Ausbildungsstandortübergreifende-Analyse. Journal of technical education, 6(4), 53-66.

Pohl, M. (2017). Smartphones clever im Unterricht einsetzen - Mithilfe von Actionbound interaktive Lernwege beschreiten. In F. Bünning (Hrsg.), Neue Medien und Lernumgebungen im Technikunterricht. Tagungsband zum 6. Fachtag Technische Bildung 2017 (S. 75-116). Magdeburg: Mitteldeutscher Wissenschaftsverlag.

Bünning, F. & Pohl, M. (2017). Wie gehen Lehrkräfte bei ihrer Unterrichtsplanung vor? - eine exemplarische Querschnittsuntersuchung in Sachsen-Anhalt. Die berufsbildende Schule: Zeitschrift des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen, 69, 8-13.

Bünning, F. & Pohl, M. (2016). Lehramtsstudierende mit dem Unterrichtsfach Technik im Fokus - zentrale Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Magdeburg: FHW.

Bünning, F. & Pohl, M. (2016). Lehrer und Unterricht. Berufliche Orientierung in SachsenAnhalt: Brennpunkte, Praxiseinblicke und fächerübergreifende Unterrichtskonzepte für die Sekundarstufe 1 (S. 51-67). Magdeburg: Mitteldeutscher Wissenschaftsverlag.

König, H.; Drechsel, A.; Lonzig, A. & Pohl, M. (2016). Nachhaltigkeit und Unternehmertum - Perspektiven für einen fächerübergreifenden Wirtschaftsunterricht. Berlin: epubli.

Pohl, M.; Lonzig, A.; Richter, K. & Jahn, R. W. (2016). Sozialisation in die akademische Kultur und Förderung von Forschungsinteressen durch Studierendenfachkonferenzen (SFK). Magdeburger Beiträge zur Hochschulentwicklung, 4, 11-17.

Pohl, M. (2014). Gründerqualifizierung im Hochschulkontext. Die Wissenswerkstatt als Ansatz zum Aufbau nachhaltiger Unternehmensgründungen. Hamburg: disserta.

Pohl, M. & Freikamp, H. (2014). Wie kann Berufsorientierung kindgerecht gestaltet werden? Didaktische Ansätze im Ramen von MobiKig+. In F. Bünning (Hrsg.), Herausforderung Lebenswelt - die Zukunft des Technikunterrichts. Tagungsband zur Fachtagung Technische Bildung 2014 (S. 103-136). Magdeburg: Mitteldeutscher Wissenschaftsverlag.

Bünning, F. & Pohl, M. (2013). Analyse der Beweggründe - ein Lehramtsstudium im Fach Technik aufzunehmen. Zeitschrift für Technik im Unterricht. 148(38), 14-18.

-

Telefon:+49 371 531-32540

-

E-Mail:

-

Raum:1/R229

-

fax:832540

-

Web:

-

Sprechzeiten:nach Vereinbarung

- Studium Informationstechnik TUC (Dipl.-Ing.)

- Studium (Umwelt-)Verfahrenstechnik TU BAF (Dipl.-Ing.)

- Studium Siedlungswasserwirtschaft TUD (Zertifikat)

- Studium Erwachsenenpädagogik TUD (Zertifikat)

- Technikdidaktik Technik&Design

- Technik der Digitalisierung

- Versuchfeldingenieur Fak. Maschinenbau (Lehre Handhabungstechnik)

- wMA ZLB WTH-S, verantwortlich für praktische Werklehrerausbildung

- Ersthelfer

- Arbeitsschutzbeauftragter

-

Telefon:+49 371 531-35269

-

E-Mail:

-

Raum:A30.R310

Studentische Hilfskräfte

Aktuelles

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis

Technik & Design in der Werkstatt

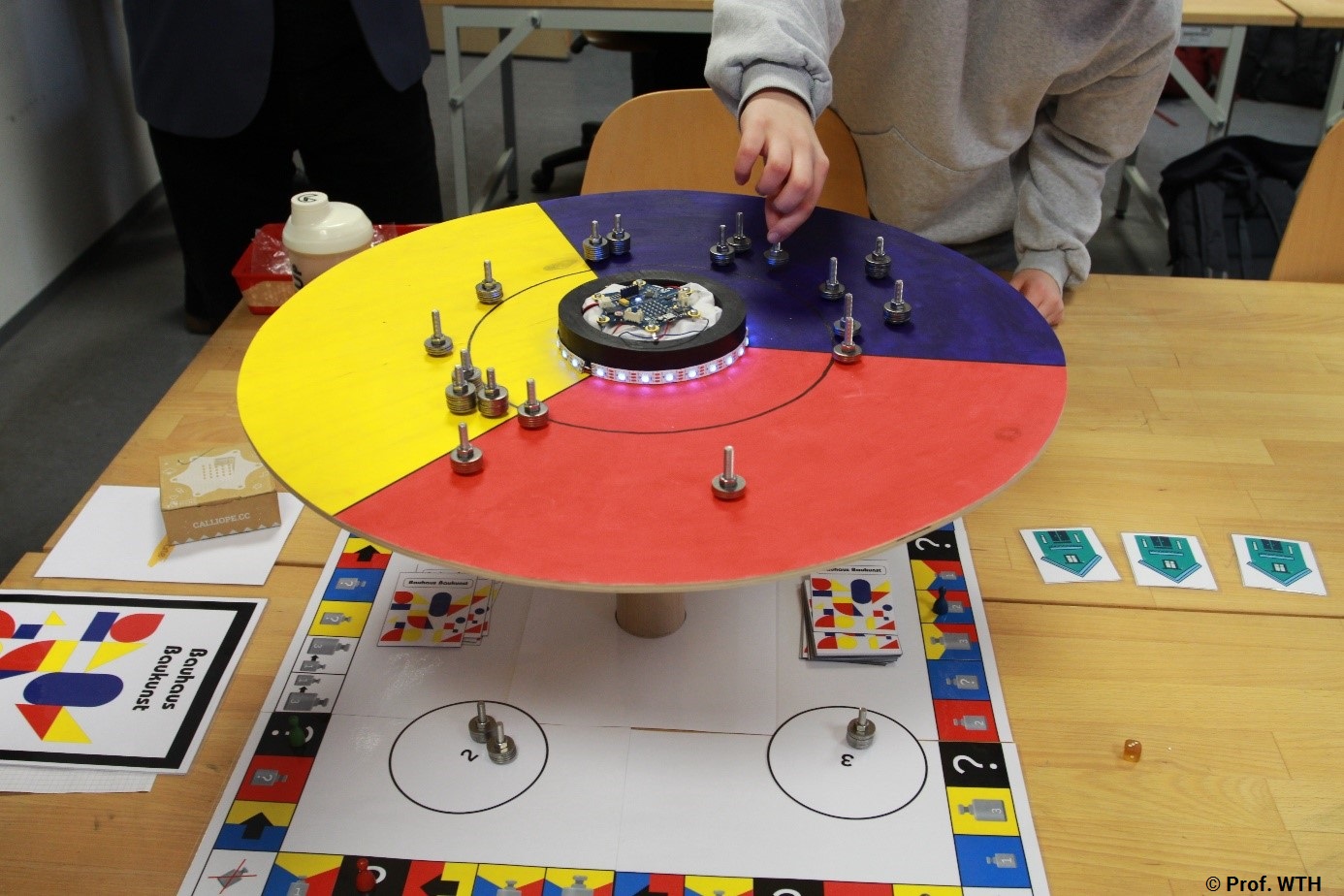

Gemeinsam mit Grundschülern der BIP-Kreativitätsgrundschule Chemnitz zeigten Studenten der TU Chemnitz, wie spannend die Verbindung von Technik und Design sein kann. 13 Werkstücke verbanden das Thema Bauhaus Dessau mit Unterrichtsideen zum Anfassen. Von der Tasttrommel über Balance- und Geschicklichkeitsspiele bis zur Alarmanlage. Jedes Exponat wurde mit einem Calliope-Minicomputer verknüpft, der die Lernfunktionen auf unterhaltsame Weise erweiterte. Nach der Präsentation warteten anspruchsvolle Aufgaben, die die Schüler mit großer Begeisterung angingen. Klar: Die Vielfalt an Modellen und Lösungsmöglichkeiten bildeten für den Lerneifer der Kinder eine willkommene Ergänzung zu ihrem Schulalltag.

Wer sich ein Bild von den Modellen machen möchte, ist ab dem 5. März 2026 herzlich eingeladen. Die Exponate werden ab diesem Datum im Foyer des ZLB (RAWEMA-Haus) in der 2. Etage ein Semester lang ausgestellt. Fragen beantworten Ihnen Dr. Hulsch und Prof. Schönbeck.

Clever eingefädelt - Textiles Gestalten im Fachkabinett

Studierende des Lehramtes an Grundschulen im Fach Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales (WTH/S) setzten sich in einer Blockübung im Nähkabinett intensiv mit dem Thema "Textiles Gestalten" auseinander. In Kooperation mit der Raumausstatterin Frau Ehm entwarfen und fertigten sie aus verschiedenen Stoffarten unterschiedliche Federtaschen an und erwarben grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit der Nähmaschine. Die Übung zeigte einmal mehr, mit wie viel Konzentration und Freude Studierende an einen kreativen Gestaltungsprozess herangehen.

Studierende des Lehramtes an Grundschulen im Fach Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales (WTH/S) setzten sich in einer Blockübung im Nähkabinett intensiv mit dem Thema "Textiles Gestalten" auseinander. In Kooperation mit der Raumausstatterin Frau Ehm entwarfen und fertigten sie aus verschiedenen Stoffarten unterschiedliche Federtaschen an und erwarben grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit der Nähmaschine. Die Übung zeigte einmal mehr, mit wie viel Konzentration und Freude Studierende an einen kreativen Gestaltungsprozess herangehen.

Bauhaus: Die Suche nach didaktischen Spuren für die Grundschule

Bauhaus: Die Suche nach didaktischen Spuren für die Grundschule

Vom Bauhaushauptgebäude über die Lehrstätte hin zu Werkstätten und Wohnheim. Ein straffes Programm für die Studenten des Lehramtes. Die eingehende Führung machte neugierig auf Erkundungen des Bauhausmuseums mit der Suche nach geeigneten Objekten. Architektur und Design – Basis für eigen Ideen studentischer Konzepte.

Jahrestagung 2025 der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung (DGTB)

Prof. Schönbeck und Dr. Hulsch hielten Vorträge zur Architekturvermittlung von Industriekultur sowie Konkretes und exemplarisches Wissen zur Digitalisierung.

Integratives TIPP-Kick-Spiel

Ein Tipp-Kick-Spiel, das von Schülern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen genutzt werden kann. Ziel war es, ein Spielkonzept zu gestalten, das Barrieren reduziert, Kindern unterschiedliche Zugänge ermöglicht und ihnen gemeinsame Spielerlebnisse eröffnet.

|

|

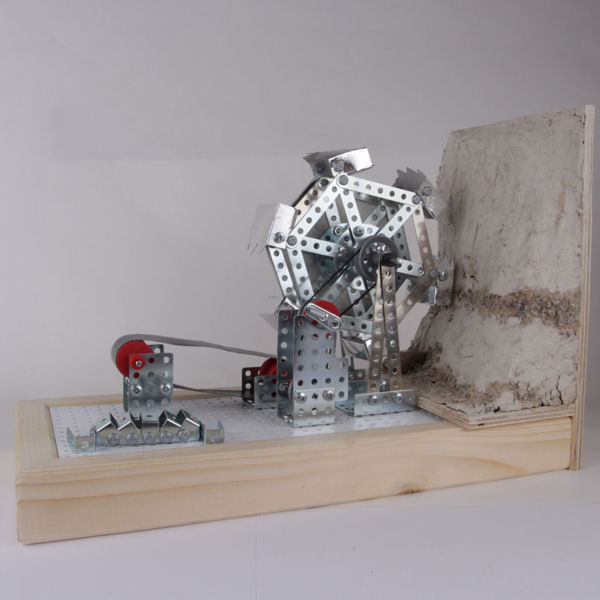

Technik im Designzyklus

Im Kontext eines Designzyklus‘ entwickelten Studenten Funktionsmodelle, die Kindern technische Zusammenhänge auf verständliche und altersgerecht Weise näherbringen. Als Grundlage dienten ausgewählte Kinderbücher aus der Welt der Technik. Die entstandenen Modelle reichen vom Megafon über Bremsvorrichtungen, landwirtschaftliche Maschinen und Heizungsanlagen bis hin zu Windrädern und einer funktionalen Schleuse.

Im Kontext eines Designzyklus‘ entwickelten Studenten Funktionsmodelle, die Kindern technische Zusammenhänge auf verständliche und altersgerecht Weise näherbringen. Als Grundlage dienten ausgewählte Kinderbücher aus der Welt der Technik. Die entstandenen Modelle reichen vom Megafon über Bremsvorrichtungen, landwirtschaftliche Maschinen und Heizungsanlagen bis hin zu Windrädern und einer funktionalen Schleuse.

Kleine Hände, große Werke: Grundschulkinder werkeln an der TU Chemnitz

Im Rahmen eines Projektes an der Professur WTH-S (Prof. Dr. Schönbeck) entwickelten Lehramtsstudenten gemeinsam mit Herrn Dr. Hulsch differenzierte Fertigungsverfahren für neue Werkstücke im Werkunterricht. Am 17. Juni 2025 fand die Generalprobe statt: 20 Kinder der ersten bis vierten Klasse der DPFA-Grundschule Chemnitz, eingeladen durch Herrn Krenkel von der Stiftung „Kinder forschen“, hatten die Gelegenheit, die entwickelten Werkstücke selbst herzustellen und zu erproben. In kleinen Gruppen wurde gesägt, geschliffen und gefertigt – mit großer Begeisterung und sichtbarem Stolz auf die eigenen Ergebnisse.

Im Rahmen eines Projektes an der Professur WTH-S (Prof. Dr. Schönbeck) entwickelten Lehramtsstudenten gemeinsam mit Herrn Dr. Hulsch differenzierte Fertigungsverfahren für neue Werkstücke im Werkunterricht. Am 17. Juni 2025 fand die Generalprobe statt: 20 Kinder der ersten bis vierten Klasse der DPFA-Grundschule Chemnitz, eingeladen durch Herrn Krenkel von der Stiftung „Kinder forschen“, hatten die Gelegenheit, die entwickelten Werkstücke selbst herzustellen und zu erproben. In kleinen Gruppen wurde gesägt, geschliffen und gefertigt – mit großer Begeisterung und sichtbarem Stolz auf die eigenen Ergebnisse.

Exkursion zu Elektro Vieweg

Ziel der Exkursion für Studenten des Lehramts für Grundschulen (Fach Werken/WTH) war, Einblicke in die berufliche Ausbildung und gewerblich-technische Arbeitswelt elektrotechnischer Berufe zu gewinnen. Indem sie einen Beitrag zur Berufsorientierung als Teil des schulischen Werkunterrichtes leistet, ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des universitären Studiums.

Ziel der Exkursion für Studenten des Lehramts für Grundschulen (Fach Werken/WTH) war, Einblicke in die berufliche Ausbildung und gewerblich-technische Arbeitswelt elektrotechnischer Berufe zu gewinnen. Indem sie einen Beitrag zur Berufsorientierung als Teil des schulischen Werkunterrichtes leistet, ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des universitären Studiums.

Nach dem herzlichen Empfang ging der Ausbildungsleiter Herr Eichert auf allgemeine und betriebsspezifische Bedeutung elektrotechnischer Berufe, wie Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Elektriker für Schaltschrankbau sowie Informationselektroniker ein.

Besonders eindrucksvoll für die Studenten war der anschließende praktische Teil der Veranstaltung: An mehreren Stationen konnten sie unter Anleitung von Auszubildenden selbst tätig werden. Dabei lösten sie anspruchsvolle Aufgaben aus einschlägigen Handlungsfeldern der beruflichen Ausbildung.

Die Exkursion erwies sich als äußerst erfolgreich. Die Studenten zeigten sich im Anschluss hoch motiviert und inspiriert, ihre neu gewonnenen Eindrücke und Impulse künftig in den Werkunterricht zu integrieren.

Studenten würdigen Firma mit Buch

Seit nunmehr zehn Jahren besuchen Lehramtsstudenten der Professur Fachdidaktik Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales (WTH/S) regelmäßig die Chemnitzer Firma Dietmar Häcker Kunststoffverarbeitung GmbH. Dabei sind sie nicht nur passive Beobachter: Die Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, ausgewählte Produktionsschritte selbst auszuführen und erleben so unmittelbar den händischen Umgang mit verschiedenen Kunststoffen.

Seit nunmehr zehn Jahren besuchen Lehramtsstudenten der Professur Fachdidaktik Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales (WTH/S) regelmäßig die Chemnitzer Firma Dietmar Häcker Kunststoffverarbeitung GmbH. Dabei sind sie nicht nur passive Beobachter: Die Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, ausgewählte Produktionsschritte selbst auszuführen und erleben so unmittelbar den händischen Umgang mit verschiedenen Kunststoffen.

Anlässlich des Jubiläumsbesuchs verfassten die Studenten ein Firmenporträt, das nun in Buchform feierlich an Geschäftsführerin Frau Mallick überreicht wurde – als Zeichen des Dankes für ihre langjährige persönliche Betreuung.

Prof. Schönbeck, Herr Krahl, Frau Mallick (Fa. Häcker), Frau Grundmann (© Dr. Hulsch)

Lernen mit allen Sinnen: Kochen, Experimentieren, Verstehen

In der Lehrküche sammelten Lehramtsstudenten des Fachbereichs WTH praxisnahe Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln und deren Zubereitung. Neben hygienischem Arbeiten und grundlegenden Küchentechniken stand die Freude am Kochen im Mittelpunkt – als Basis, um Begeisterung später an Kinder weiterzugeben.

In der Lehrküche sammelten Lehramtsstudenten des Fachbereichs WTH praxisnahe Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln und deren Zubereitung. Neben hygienischem Arbeiten und grundlegenden Küchentechniken stand die Freude am Kochen im Mittelpunkt – als Basis, um Begeisterung später an Kinder weiterzugeben.

Gestaltet wurden thematische Projekttage zu „Vom Korn zum Brot“, „Die Kartoffel“ und „Sinnesexperimente“. Dabei kamen vielfältige methodische Zugänge zum Einsatz: Vom Mahlen von Mehl über das Füttern eines Sauerteigs bis hin zu Geschmacks- und Geruchsexperimenten mit Kräutern und Gewürzen. Ergänzt wurde das praktische Tun durch einfache naturwissenschaftliche Experimente, etwa zur Fettgewinnung aus Lebensmitteln oder zur Veranschaulichung der Verdauung mithilfe von Alltagsmaterialien.

Diese Erfahrungen verbinden fachliche Inhalte mit kindgerechter Didaktik – und bereiten die Studenten wirkungsvoll auf den späteren Unterricht vor.

Spielräume gestalten: Studenten entwickeln Abenteuerspielplätze

Im Rahmen eines Projekts entwarfen Studenten kreative Konzepte für Spielplätze, die kindgerechte Bewegung, Sinneserfahrung, Naturbezug und Barrierefreiheit vereinen. Die entstandenen Modellideen bieten vielfältige Impulse für den Werkunterricht: Ein begleitender Materialpool unterstützt eine nachhaltige und kostengünstige Umsetzung im schulischen Kontext. Die visualisierten Ergebnisse zeigen beispielhaft, wie gestalterisches Denken und technisches Können sinnvoll zusammenwirken.

Im Rahmen eines Projekts entwarfen Studenten kreative Konzepte für Spielplätze, die kindgerechte Bewegung, Sinneserfahrung, Naturbezug und Barrierefreiheit vereinen. Die entstandenen Modellideen bieten vielfältige Impulse für den Werkunterricht: Ein begleitender Materialpool unterstützt eine nachhaltige und kostengünstige Umsetzung im schulischen Kontext. Die visualisierten Ergebnisse zeigen beispielhaft, wie gestalterisches Denken und technisches Können sinnvoll zusammenwirken.

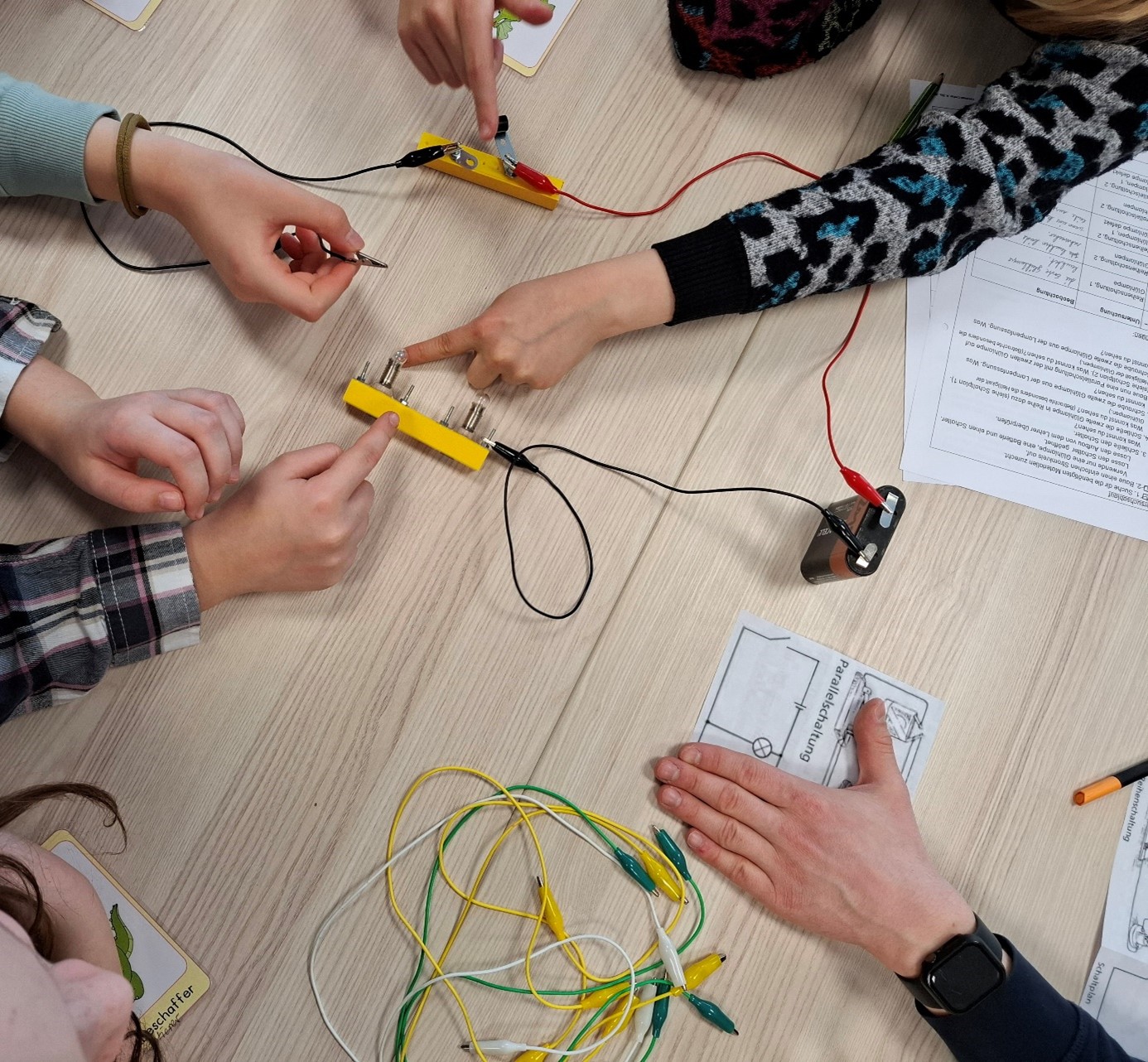

Forschendes Lernen mit Grundschulkindern

55 Viertklässler der BIP-Kreativitätsgrundschule Chemnitz unternahmen eine spannende „Forschungs-Exkursion“ an die Technische Universität Chemnitz. Gemeinsam mit Lehramtsstudenten erkundeten die Kinder die Werkstatträume der Professur.

55 Viertklässler der BIP-Kreativitätsgrundschule Chemnitz unternahmen eine spannende „Forschungs-Exkursion“ an die Technische Universität Chemnitz. Gemeinsam mit Lehramtsstudenten erkundeten die Kinder die Werkstatträume der Professur.

Im Mittelpunkt standen eigenständiges Arbeiten, kreatives Experimentieren und forschendes Lernen. In kleinen Gruppen widmeten sich die Schüler abwechslungsreichen Projekten und untersuchten beispielsweise Reparaturen am Fahrrad, Material- und Klebeverbindungen, Bearbeitungsmöglichkeiten von Steinen sowie verschiedene physikalische Experimente.

Dank der guten Vorbereitung durch die Studenten waren alle Stationen optimal gestaltet, was zu kreativen Lösungen und begeisterten „kleinen Forschern“ führte. Die Studenten gewannen dankbare Einblicke in das Neugierverhalten sowie die Lernfreude von Grundschülern und erhielten neue Impulse für ihren zukünftigen Werkunterricht.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit bekräftigte die Beteiligten in ihrem Vorhaben, die Partnerschaft zwischen Schule und Professur weiter auszubauen.

Neuerscheinung: Werken als interdisziplinäres Bildungsfeld

Neuerscheinung: Werken als interdisziplinäres Bildungsfeld

Im Sammelband „WERKEN. INTERDISZIPLINÄR“ beleuchten Fachvertreter aus Pädagogik und Didaktik das Werken in seiner Bedeutung für zeitgemäße Bildung. Auch die Professur WTH/S ist mit zwei Beiträgen vertreten:

- Matthias Schönbeck: Werken in der Grundschule. Standortbestimmung eines signifikanten Unterrichtsfaches

- Matthias Schönbeck & Ursula Thielemann: Experimentelle Zugänge zur gebauten Umwelt. Architekturvermittlung mit Schülergruppen

Offene Werkstatt für alle Interessierten

Die Professur bietet regelmäßig eine offene Werkstatt an, in der Studenten und andere Interessierte selbstständig handwerklich arbeiten können. Materialien und Werkzeuge stehen zur Verfügung – begleitet von fachlicher Beratung. Anfragen bitte an Herrn Dr. Hulsch.

Die Professur bietet regelmäßig eine offene Werkstatt an, in der Studenten und andere Interessierte selbstständig handwerklich arbeiten können. Materialien und Werkzeuge stehen zur Verfügung – begleitet von fachlicher Beratung. Anfragen bitte an Herrn Dr. Hulsch.

Erfolgreiche Promotion im Themenfeld Digitalisierung

Mit einer Arbeit zu den Vorstellungen von Lehramtsstudenten zur Digitalisierung konnte ein Promotionsvorhaben an der Professur erfolgreich abgeschlossen werden. Die Dissertation leistet einen bedeutsamen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fachdidaktik im digitalen Kontext.

Mit einer Arbeit zu den Vorstellungen von Lehramtsstudenten zur Digitalisierung konnte ein Promotionsvorhaben an der Professur erfolgreich abgeschlossen werden. Die Dissertation leistet einen bedeutsamen Beitrag zur Weiterentwicklung der Fachdidaktik im digitalen Kontext.

Herzlichen Glückwunsch an Herrn Dr. Hulsch zu diesem großartigen Erfolg! Wir sind stolz auf seine Leistung und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben.

Vortrag auf der DGTB-Fachtagung in Halle

| Dr. Hulsch & Prof. Dr. Schönbeck hielten auf der Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung (DGTB) in den Räumen der Franckeschen Stiftungen, Halle/S. einen Vortrag zum Thema „Digitalisierung verstehen, Diskussion über geeignete didaktische Modelle der Technischen Bildung.“ Der Vortrag wird im Tagungsband veröffentlicht. |  |

Vortrag auf der HABIFO-Fachtagung an der TU Berlin

| Prof. Dr. Schönbeck hielt auf der Fachtagung Haushalt in Bildung und Forschung (HABIFO) an der TU Berlin zum Thema „Schulgarten: Lernen in Beziehung der Dimensionen Mensch – Kultur – Natur.“ Der Vortrag wird veröffentlicht. |  |

Modellbauprojekt: Fahren – Schwimmen – Fliegen

Studenten entwarfen und fertigten Modelle zu Mobilitätsthemen wie „Fahren“, „Schwimmen“ und „Fliegen“. Ziel des Projekts war es, technische Prinzipien altersgerecht und anschaulich für den Einsatz im Grundschulunterricht aufzubereiten.

Studenten entwarfen und fertigten Modelle zu Mobilitätsthemen wie „Fahren“, „Schwimmen“ und „Fliegen“. Ziel des Projekts war es, technische Prinzipien altersgerecht und anschaulich für den Einsatz im Grundschulunterricht aufzubereiten.

Die Entwicklung der Modelle erfolgte in mehreren Phasen: Zunächst setzten sich die Studenten mit grundlegenden technischen Funktionsweisen auseinander – etwa mit Antriebsmechanismen, Auftrieb, Reibung oder Strömungsverhalten. Darauf aufbauend konzipierten sie eigene Entwürfe, bei denen nicht nur die technische Funktionalität, sondern auch die Auswahl geeigneter Materialien sowie sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt wurden.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der didaktischen Aufbereitung: Die Modelle sollten funktionieren (fahren, Schwimmen, fliegen) und im Unterricht als Impulsgeber für technisches Verständnis, forschendes Lernen und handlungsorientierte Aufgaben dienen. Dazu entwickelten die Studenten begleitende Materialien wie Arbeitsblätter, Erklärgrafiken oder kleine Versuchsreihen, mit denen Grundschulkinder das Prinzip der Modelle selbstständig oder in Kleingruppen erproben und nachvollziehen können.

Studium

Das Studium WTH/S und Werken

Wir freuen uns darauf, dich auf diesem kreativen und lehrreichen Weg begleiten zu dürfen. Nutze die vielfältigen Möglichkeiten, um deine pädagogischen Fähigkeiten zu entfalten und die Begeisterung fürs Werken an die nächste Generation weiterzugeben. Willkommen in einer aufregenden Reise voller kreativer Entdeckungen!

Es erwarten dich faszinierende Einblicke in die Welt des praktischen Schaffens und kreativen Gestaltens. Als angehender Lehrer für Werken in der Grundschule wirst du nicht nur selbst kreativ tätig, sondern lernst auch, wie du diese Fähigkeiten an Schülerinnen und Schüler vermitteln kannst.

Praxis in der Werkstatt und in der Lehrküche

Du wirst in der Werkstatt mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen arbeiten und sowohl traditionelle Handwerkstechniken als auch moderne Technologien kennenlernen.

In unser vollausgestatteten Lehrküche lernst du die Zubereitung gesunder Nahrung, die Aspekte nachhaltiger Ernährung und die Möglichkeit, deine Erkenntnisse mit Grundschülern umzusetzen

Wichtige Themen im Studium

- Analyse technischer Objekte

- Fertigung von Modellen

- Experimentieren mit Technik

- Reparieren technischer Objekte

- Entwicklung ökonomischer Spiele

- Zubereitung nachhaltiger und gesunden Speisen

Praxisorientierte Lehrmethoden

Die Seminare werden v.a. durch die Diskussion und den Austausch über deine eigenen Ideen geprägt. In den Übungen der Werkstatt und Lehrküche arbeitest du selbständig und setzt deine Vorstellungen um. Dabei wirst durch unsere Experten unterstützt.

Du wirst die Gelegenheit haben, Unterrichtsstunden zu planen und exemplarisch durchzuführen, um deine pädagogischen Fähigkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig wirst du lernen, wie du kreative Lernumgebungen gestalten kannst.

Module und Lehrveranstaltungen

Eine Übersicht über alle Module in Ihrem Studium finden Sie in der Studienordnung.

- Studienordnung (2022) gültig für alle Studierenden mit Studienbeginn ab WS22/23

- Studienordnung (2020) gültig für Studierende mit Studienbeginn ab WS20/21 oder WS21/22

- Studienordnung (2016) gültig für Studierende mit Studienbeginn ab WS16/17, WS17/18, WS18/19, WS19/20

Weitere Informationen

Von Hand geformt: Materialerfahrungen und Formenvielfalt

Workshop „Von Hand geformt – Materialerfahrungen mit Ton“

Ein interdisziplinärer Workshop, an dem Studenten aus verschiedenen Semestern der Fachrichtungen Werken und Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales (WTH) teilnahmen, widmete sich intensiv dem Werkstoff Ton. In praxisorientierten Übungen lernten die Studenten die Grundtechniken der keramischen Gestaltung kennen, die sowohl handwerkliche Fertigkeiten als auch kreative Ausdrucksmöglichkeiten vereinen.

Ein interdisziplinärer Workshop, an dem Studenten aus verschiedenen Semestern der Fachrichtungen Werken und Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales (WTH) teilnahmen, widmete sich intensiv dem Werkstoff Ton. In praxisorientierten Übungen lernten die Studenten die Grundtechniken der keramischen Gestaltung kennen, die sowohl handwerkliche Fertigkeiten als auch kreative Ausdrucksmöglichkeiten vereinen.

Der Workshop fokussierte sich auf die prozessorientierte Arbeit mit Ton, wobei die Teilnehmer durch das händische Formen und Modellieren ein vertieftes Verständnis für die physikalischen Eigenschaften des Materials entwickelten. Sie erprobten verschiedene Techniken wie das Formen von Gefäßen, das Arbeiten mit Engoben und Glasuren sowie das Experimentieren mit Texturen und Oberflächenstrukturen.

Technikgeschichte erfahrbar machen: Sächsische Industriekultur im Werkunterricht

Sachsen kann auf eine beeindruckend reichhaltige industrielle Vergangenheit zurückblicken, die sich wohl in kaum einem anderen Bundesland in vergleichbarem Maße manifestiert. Für angehende Lehrerinnen und Lehrer lohnt es sich, diese Vergangenheit in all ihren Facetten zu erkunden und zu beleuchten. Zahlreiche technische Errungenschaften – von Bergbau über die Entwicklung von Automobilen, Motorrädern, Lokomotiven bis hin zu Werkzeugmaschinen und der Textilindustrie – wären ohne die industriellen Entwicklungen in Sachsen undenkbar.

Sachsen kann auf eine beeindruckend reichhaltige industrielle Vergangenheit zurückblicken, die sich wohl in kaum einem anderen Bundesland in vergleichbarem Maße manifestiert. Für angehende Lehrerinnen und Lehrer lohnt es sich, diese Vergangenheit in all ihren Facetten zu erkunden und zu beleuchten. Zahlreiche technische Errungenschaften – von Bergbau über die Entwicklung von Automobilen, Motorrädern, Lokomotiven bis hin zu Werkzeugmaschinen und der Textilindustrie – wären ohne die industriellen Entwicklungen in Sachsen undenkbar.

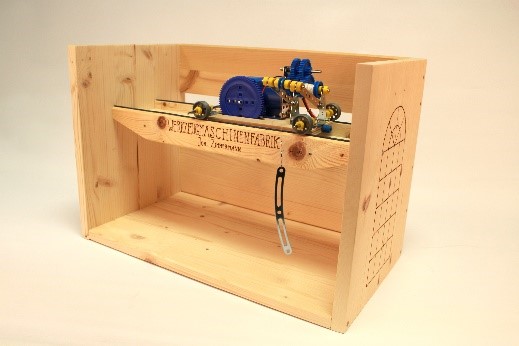

| Um das technische Grundverständnis von Kindern im Werkunterricht mithilfe historischer Zeugnisse erlebbar zu gestalten, wurden die Studenten dazu aufgefordert, technische Funktionsmodelle zu entwickeln. Diese Modelle sollten in Verbindung mit entsprechenden Plakaten stehen, um die Erklärung und soziale Einbettung der Technik zu ermöglichen. Ziel war es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, bedeutende technische Meilensteine zu erkennen und selbst zu erproben. Die historische Einbettung, technische Erklärungen und gesellschaftliche Bedingungen wurden dabei auf kindgerecht gestalteten Plakaten präsentiert. |  Der Leiter des Sächsischen Industriemuseum Herr Kabus bei einem Vortrag über Industriekultur Der Leiter des Sächsischen Industriemuseum Herr Kabus bei einem Vortrag über Industriekultur |

Einblicke ins Handwerk durch Exkursion

|

Eine Exkursion zur Handwerkskammer ermöglichte Studenten praxisnahe Einblicke in verschiedene Gewerke. Der verantwortliche Handwerksmeister Ralf Kunze demonstrierte an ausgewählten Maschinen den Prozess der Herstellung eines Kantholzes, beginnend mit einem unbesäumten Brett aus dem Sägewerk bis hin zum allseitig gehobelten Werkstück. Nachfolgend erhielten die Teilnehmer Einblicke in weitere Gewerke, wie Zimmerer-, Maler- und Lackierer-, Maurer-, Konditorei-, Frisör- und KFZ-Handwerk. Interessierte Studenten konnten zudem händische Erfahrungen sammeln. Es galt mit einem handwerklichen Hobel aus einem Vierkantholz ein Rundholz (Besenstiel) zu hobeln. |

|

Gastvortrag an der MLU Halle

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Arbeitsbereichs Gestalten an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hielt Prof. Dr. Matthias Schönbeck einen Gastvortrag zum Thema „Nachhaltigkeit & Technik – Implikationen für das Fach Werken“.

Der Vortrag widmete sich der Frage, wie technisches Lernen in schulischen Kontexten zukunftsorientiert und nachhaltig gestaltet werden kann. Dabei wurde das Spannungsfeld zwischen technischer Bildung, ökologischer Verantwortung und handlungsorientiertem Lernen beleuchtet. Prof. Schönbeck stellte exemplarisch dar, wie das Fach Werken in der Grundschule einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten kann – etwa durch materialbewusstes Arbeiten, Kreislaufdenken und die Auseinandersetzung mit ressourcenschonenden Technologien.

Im Zentrum des Vortrags stand die didaktische Herausforderung, Kinder zu einem reflektierten Technikverständnis zu befähigen, das nicht nur Funktion und Nutzen, sondern auch ökologische, soziale und kulturelle Aspekte technischer Entwicklungen berücksichtigt.

Die anschließende Diskussion mit Studenten und Dozenten verdeutlichte das große Interesse an einer werteorientierten technischen Bildung – und zeigte auf, wie das Werken als pädagogisches Handlungsfeld Impulse für eine nachhaltige Zukunft setzen kann.

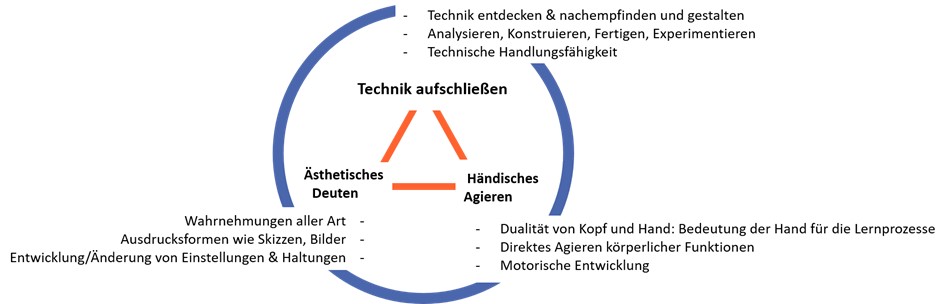

Werkunterricht: Agieren zwischen drei Welten © Matthias Schönbeck

Rückblick über vorherige Semester

Technikdidaktische Vortragsreihe "Dienstag am Abend" im Sommersemester 2023: Vielfältige Anregungen mit Blick in die Zukunft

Im Sommersemester 2023 fand erneut die wissenschaftliche Veranstaltungsreihe "Dienstag am Abend" statt. Es wurden technikdidaktische Sachverhalte durch aktuelle Themen des Alltags vertieft. Die Professur WTH-S bemüht sich, regionale wie überregionale Wissenschaftler für einen Vortrag zu gewinnen um zusätzlich zu den Seminaren der Technikdidaktik vertiefende Inhalte anbieten zu können.

Hervorzuheben sind die intensiven Diskussionen, welche im Anschluss an die Vorträge stattfinden und dem Auditorium immer die Möglichkeit bieten, Inhalte kritisch zu hinterfragen.

| 25.04.2023 | "Künstliche Intelligenz: Ziele, Möglichkeiten und Probleme." Gehalten von Alex Schwarz, M. Sc. (Professur für Künstliche Intelligenz an der TU Chemnitz) |

| 16.05.2023 | "Modelle und Modellieren im Werk- und Sachunterricht". Musste leider krankheitsbedingt entfallen |

| 13.06.2023 | "Ganzheitliche Gestaltungspädagogik. Schlaglichter auf Theorie, Methodik und Praxis nachhaltiger technischer Bildung". Gehalten von Dr. Joachim Penzel (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) |

| 04.07.2023 |

"Abenteuer Vorbereitungsdienst - Eine spannende Reise ins Lehrerleben". Gehalten von Serena Scheithauer (Absolventin des ZLB der TU Chemnitz) |

Herr Alex Schwarz von der TU Chemnitz berichtete aus seinem eigenen Forschungsgebiet. Er sprach zu Grundlagen und aktuellen Trends der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. An Beispielen aus dem Alltag zeigte Herr Schwarz, wie weit die KI schon in unseren Alltag eingedrungen ist. Abschließend wurden die Gründe erläutert warum gerade jetzt eine gesellschaftliche Diskussion um die Fortsetzung der Verbreitung von KI nötig ist und welche Rolle KI für den Hochschulalltag in Lehre und Forschung in Zukunft spielen könnte.

Herr Dr. Joachim Penzel von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg warf eine neue Sichtweise auf die Technikdidaktik im Zusammenhang mit dem Schulfach „Gestalten“ in Sachsen-Anhalt auf. Er schlägt eine Trennung in Prozess- und Inhaltskompetenzen vor, welche im Unterricht und in der Ausbildung vermittelt werden sollen. Anhand zahlreicher Einzelbeispiele erläuterte er nachfolgend sein neues Konzept. Da im Fach „Gestalten“ für Einzelfächer Kunst und Technik verschmolzen wurden, bieten sich für Sachsen-Anhalt neue Formen der Umsetzung der Technikdidaktik zusammen mit der Kunstdidaktik an.

Frau Serena Scheithauer hat erst vor kurzem die Universität Chemnitz verlassen und wurde zum Vorbereitungsdienst in eine Chemnitzer Brennpunktschule abgeordnet. Sie berichtete von neuen, jedoch überwiegend positiven Erfahrungen ihrer beruflichen Laufbahn und den Unterschieden zwischen Uni-Leben und beruflichem Alltag.

Die Professur Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales bedankt sich wiederum herzlich bei allen Referentinnen und Teilnehmern für die aufgezeigten Erkenntnisse sowie den intensiven Diskurs.

Der letzte Mittwoch im Semester fokussierte die Themen „Bauhaus: Zusammenhänge ästhetischer und technischer Bildung“ und „Spiele als greifbarer Zugang zu ökonomischer Bildung“

Die Professur Fachdidaktik Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales setzt mit ihrer am Ende des Wintersemesters stattfindenden Vernissage die Idee der Bürgeruniversität um. Zu der jährlich stattfindenden Veranstaltung waren neben Angehörigen des ZLB und Wissenschaftlern anderer Universitäten auch Vertreter des Staatsministeriums für Kultus, Grundschullehrer sowie Vertreter der IHK und der Handwerkskammer eingeladen.

Die Veranstaltung bot den Studenten die Gelegenheit ihre im Rahmen der Lehrveranstaltungen Ökonomisches Lernen in der Grundschule (Dozent: Daniel Hey) und Innovation, Ästhetik und Technik (Dozenten: Prof. Dr. Matthias Schönbeck /Christian Hulsch) erstellten Objekte zu präsentieren.

Die erstgenannte Seminargruppe entwarf und konstruierte lehrplanbezogene Spiele, mit denen im Unterricht ökonomische Inhalte wie z.B. Konsum, Produktion und Arbeit auf spielerische Weise altersgerecht vermittelt werden können. Bei der Konstruktion spielten hierbei neben dem Lehrplanbezug auch die Spielidee, das Design und die Haptik des Spiels eine Rolle. Bei der Herstellung der Spiele wurden auch Produktionsverfahren wie der 3D-Druck eingesetzt. Dieser ermöglicht es die Spiele leichter zu vervielfältigen und auf diese Weise die Spiele möglichst vielen Schulen zur Verfügung zu stellen.

Die Studenten der Veranstaltung Innovation, Ästhetik und Technik setzten sich mit dem Bauhaus aus gesellschaftlicher, technischer und ästhetischer Perspektive auseinander und ließen sich dabei auch von den Eindrücken der Tagesexkursion nach Dessau inspirieren. Der Entwurf und die Realisation interaktiver Plakate und zugehöriger Konstruktionsmodelle hatte zum Ziel, die verwobenen technisch-ästhetischen Zusammenhänge der Bauhausarchitektur und ausgewählter Objekte sinnlich nachzuvollziehen und Ideen für eine schülerangemessene Zugangsweise zu entwickeln.

Die Interaktivität zwischen dem jeweiligen Plakat und Modell wurden mittels digitalen Einplatinencomputer (Calope mini) entwickelt. So konnten wesentliche thematische Zugänge auf dem Plakat durch Töne, Sprache, Lichtsignale u.ä. an den Modellen verdeutlicht werden. Hinzu kamen weitere digitale Zugänge, die niedrigschwellig mittels eines QR-Codes erreichbar waren. Als Ergebnisse wurden bspw.

- die Konstruktion des Dessauer Bauhausgebäudes,

- die Wiege nach Wassily Kandinsky,

- ein Modell des Arbeitszimmers von Lyonel Feininger,

- die Bauhaus-Leuchte von Wilhelm Wagenfeld und

- das Triadische Ballett

dem Publikum vorgestellt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der nächsten Vernissage teilzunehmen, die voraussichtlich im Februar 2024 stattfinden wird.

Vortragsreihe „Dienstag am Abend“ im SS 2022: Ein voller Erfolg mit reger Beteiligung

Die Vortragsreihe wird von der Professur Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales organisiert. Ziel ist es, aktuelle Herausforderungen der technischen Bildung im Kontext gesellschaftlicher, ökonomischer und ökologischer Zusammenhänge in das Blickfeld zu rücken. Wir wollen wichtige Fragen zu Hintergründen technischer und didaktischer Entwicklungen sowie methodische Alternativen adressieren und aufzeigen, wie wir darauf Antworten für zukunftsweisende Lernprozesse in den Schulen geben können.

Dazu sprachen an vier Terminen je eine Referentin zu ihrem eigenen Arbeitsschwerpunkt. Anschließend diskutierten alle Teilnehmer über Erkenntnisse, Widersprüche und Perspektiven.

|

12.04.2022

|

„Große Ideen für kleine Füße. Technikdidaktische Ansätze im Haus der kleinen Forscher.“

Dr. Ruth Jesse (Haus der kleinen Forscher)

|

|

10.05.2022

|

„Mehr als eine Kampagne: Von der Idee zum Produkt“

Prof. (em.) Dr. Elke Hartmann (Universität Halle/Saline Technikum Halle)

|

|

14.06.2022

|

„Bratensauce und große Wäsche. Was uns der Haushalt über Technik-,Wirtschafts- und Sozialgeschichte lehrt“

Prof. Dr. Gisela Hürlimann (Technische Universität Dresden)

|

|

05.07.2022

|

„Realistisch oder nur Theorie? Inklusion im WTH-Unterricht“

Jun.-Prof. Dr. Isabelle Penning (Universität Potsdam)

|

Frau Dr. Ruth Jesse fokussierte sich auf die MINT-Bildung im Übergangsbereich zwischen vor- und grundschulischer Bildung. Sie zeigte die Potentiale des Motivations- und Neugierverhaltens von Kindern auf, die für die Belange der technischen Grundbildung genutzt werden können. Es wurde besonders herausgearbeitet, welche Bedeutung der frühzeitigen Sensibilisierung für technische Zusammenhänge für die weitere biografische Entwicklung zukommt.

Bei Frau Prof. Dr. Elke Hartmann ging es um das Experimentieren, Fertigen, logisches Denken und Zusammenhänge erkennen. Sie ließ die Studenten mit vorbereiteten Bausätzen Modelle von Strandseglern fertigen. Diese praktische Übung war für die Studenten mit Herausforderungen verbunden, galt es doch am Ende der Fertigstellung zu testen, welche Strecke die Strandsegler unter gleichen Bedingungen zurücklegen konnten. Die unterschiedlichen Entfernungen waren verblüffend. Abschließend stellten die Studenten die Zusammenhänge von Konstruktion und Fahrverhalten des Strandseglers her.

Zu Beginn des Vortrags von Frau Prof. Dr. Gisela Hürlimann wurde eine für viele Teilnehmende neuartige Perspektive auf den Haushalt als teilindustrialisierter Raum entworfen. Auf Grundlage historischer Bildquellen wurden die Gemeinsamkeiten zur Industriearbeit aufgezeigt. Die Präsentation zeigte auch, welch‘ starke Auswirkungen die industriellen Revolutionen auf die Haushaltsarbeit hatten: So wurden Prinzipien des für die Industrie 2.0 charakteristischen Taylorismus auch in die Hausarbeit integriert. Die abwechslungsreiche Präsentation, die technik-, wirtschafts- und sozialhistorische Elemente aufwies, zeigte auch, dass nicht alle Werbeversprechen eingehalten worden sind. Der Vortrag schloss mit der Vorstellung einer nachdenklich stimmenden Studie zu dem sogenannten Gender Care Cap.

Abschließend thematisierte Frau Jun.-Prof. Dr. Isabelle Penning Fragestellungen zu Herausforderungen und Perspektiven von Inklusion im technischen Unterricht. Die Teilnehmer selbst durften zu Beginn spezielle Werkzeuge und Hilfsmittel für beeinträchtigte Schüler erproben, um so die Thematik aus einer veränderten Perspektive zu sehen. Im Zentrum stand die Frage, wie Barrieren abgebaut werden können, um allen Schüler Zugang zu technischen Fachräumen zu ermöglichen. Sie wies in ihrem Vortrag auf eine Bandbreite organisatorischer und personeller Rahmenbedingungen sowie technischer Hilfsmittel hin, die für eine gelingende Inklusion erforderlich sind.

Die Professur Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales bedankt sich herzlich bei allen Referentinnen und Teilnehmern für die aufgezeigten Erkenntnisse sowie den intensiven Diskurs.

Die kommende Vortragsreihe „Dienstag am Abend“ findet im Sommersemester 2023 statt.

Leben, Lernen & Arbeiten im Jahr 2050

Die Professur der Fachdidaktik Wirtschaft- Technik- Haushalt und Soziales lädt alle Interessierten herzlich zur 6. Fachtagung WERKEN-TC-WTH/S am 26.09.2022 in Chemnitz ein. Die Teilnahme ist kostenlos und bietet spannende, so wie vielfältige Workshops an. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.tu-chemnitz.de/zlb/wth/Fachtagung/

Impressionen aus den Lehrveranstaltungen 2022

|

|

|

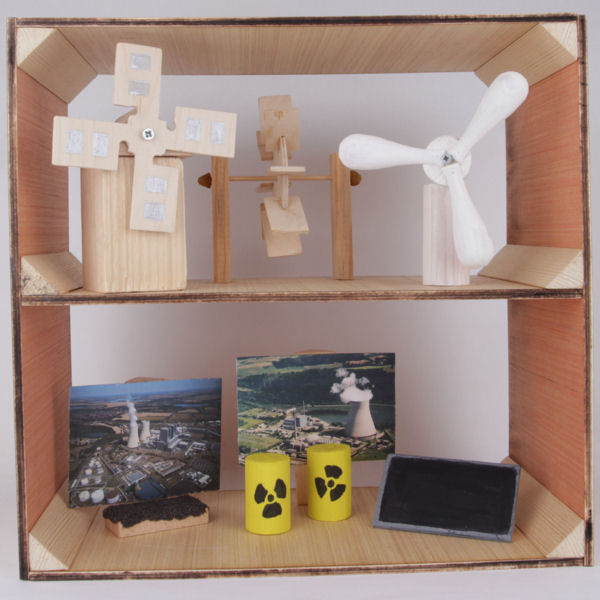

„Der letzte Donnerstag im Semester“ stand unter dem Thema „500 Jahre Industriekultur“

Das Thema der Lehrveranstaltung Innovation, Ästhetik und Technik für die angehenden Lehrerinnen mit dem Unterrichtsfach Werken im WS 2021/22 lautete „500 Jahre Industriekultur“. Die Lehreinheit besteht aus einem Seminar, geleitet von Prof. Dr. Matthias Schönbeck, und einer praktischen Übung bei Dipl.-Ing. Christian Hulsch.

Das Thema der Lehrveranstaltung Innovation, Ästhetik und Technik für die angehenden Lehrerinnen mit dem Unterrichtsfach Werken im WS 2021/22 lautete „500 Jahre Industriekultur“. Die Lehreinheit besteht aus einem Seminar, geleitet von Prof. Dr. Matthias Schönbeck, und einer praktischen Übung bei Dipl.-Ing. Christian Hulsch.

Um die Ergebnisse der studentischen Arbeit unter den Corona-Bedingungen gebührend würdigen zu können, wurde von der Professur eine digital-öffentliche Präsentation via BigBlueButton veranstaltet. Eingeladen waren alle Mitarbeiter des ZLB, Wissenschaftler anderer Einrichtungen, Grundschullehrer, regionale Interessenvertreter aus Handwerk und Technik sowie Vertreter des Staatsministeriums für Kultus.

Im Rahmen des Seminars entstanden drei Plakate, die Grundschülern im Werkunterricht das Thema Industriekultur an drei historischen Leitlinien näher bringen soll: Alles kommt vom Bergwerk her - „Der Silberboom im Erzgebirge“, Textilien im Wandel – „Industrialisierung des Textilgewerbes in Sachsen im 19. Jhdt.“ und „Kennzeichen des DDR-Designs“ unter besonderer Würdigung der Lebensleistung des Chemnitzer Industrie-Designers Karl Clauss Dietel.

Im Rahmen des Seminars entstanden drei Plakate, die Grundschülern im Werkunterricht das Thema Industriekultur an drei historischen Leitlinien näher bringen soll: Alles kommt vom Bergwerk her - „Der Silberboom im Erzgebirge“, Textilien im Wandel – „Industrialisierung des Textilgewerbes in Sachsen im 19. Jhdt.“ und „Kennzeichen des DDR-Designs“ unter besonderer Würdigung der Lebensleistung des Chemnitzer Industrie-Designers Karl Clauss Dietel.

Jeweils zwei Studentinnen präsentierten den Zuschauern ihre didaktischen Überlegungen, die sie auf den interaktiven Plakaten in A0-Format entwickelt hatten.

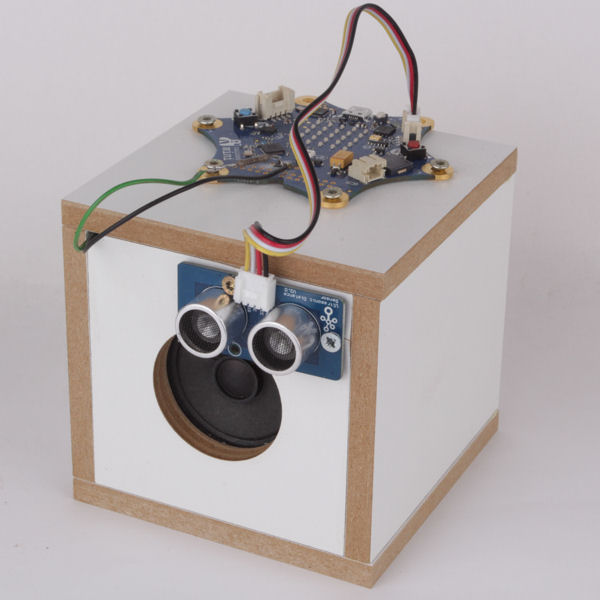

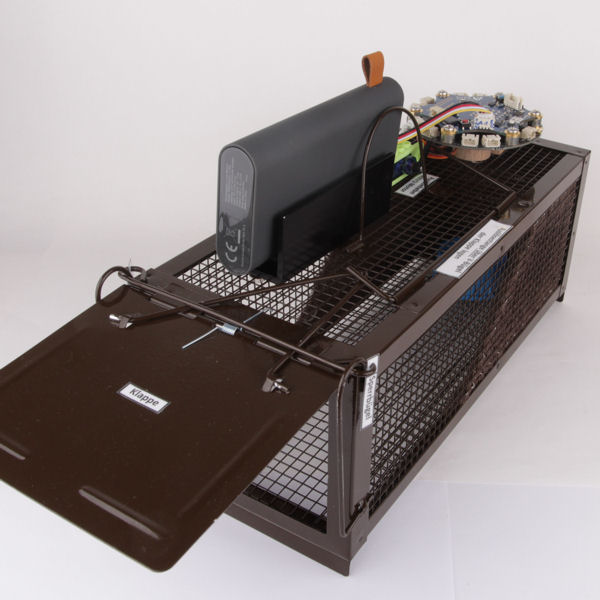

In der Übung programmierten und konstruierten die Studentinnen jeweils ein Funktionsmodell bzw. ein praktisch einsetzbares Produkt – unter Verwendung eines Einplatinen-Controllers Calliope mini. Entwickelt wurden Produkte, wie eine CO2-Ampel für Klassenräume, eine Alarmanlage, verschiedene Modelle eines Bergwerks und eines Hochofens sowie eine Lebendfalle für unerwünschte Kleintiere. In ihre Präsentationen flossen sowohl die technischen Erläuterungen und die Entstehungsgeschichte als auch teilweise sehr beeindruckende visuelle, mechanische und auditive Effekte während der Vorführungen mit ein.

In der Übung programmierten und konstruierten die Studentinnen jeweils ein Funktionsmodell bzw. ein praktisch einsetzbares Produkt – unter Verwendung eines Einplatinen-Controllers Calliope mini. Entwickelt wurden Produkte, wie eine CO2-Ampel für Klassenräume, eine Alarmanlage, verschiedene Modelle eines Bergwerks und eines Hochofens sowie eine Lebendfalle für unerwünschte Kleintiere. In ihre Präsentationen flossen sowohl die technischen Erläuterungen und die Entstehungsgeschichte als auch teilweise sehr beeindruckende visuelle, mechanische und auditive Effekte während der Vorführungen mit ein.

Der Erfolg der Veranstaltung und die Originalität der Exponate wurde vom begeisterten Publikum durch zahlreiche Kommentare bestätigt.

Die Plakate und Werkstücke können in der zweiten Etage des RAWEMA-Gebäudes im Zentrum für Lehrerbildung an der TU Chemnitz nach vorheriger Anmeldung () besichtigt werden.

Zudem ist beabsichtigt, die Plakate und Werkstücke interessieren Grundschulen auch als Leihgabe für den Unterricht oder als Ausstellung zu überreichen. Interessierte wenden sich bitte an Herrn Hulsch.

Autoren: Prof. M. Schönbeck und Chr. Hulsch

Exkursionsbericht Bauhaus Dessau am 02. November 2022

Die künftigen Werklehrerinnen und Werklehrer führten am 02. November 2022 eine ganztägige, geleitete Exkursion zu den Wirkungsstätten des Bauhauses in Dessau durch. Im Zentrum der Führungen standen das Bauhausgebäude, also die ehemalige Hochschule für Gestaltung, das zur 100-Jahre-Gründungs-Feier neu eröffnete Bauhausmuseum sowie eine Besichtigung der Meisterhäuser.

Die künftigen Werklehrerinnen und Werklehrer führten am 02. November 2022 eine ganztägige, geleitete Exkursion zu den Wirkungsstätten des Bauhauses in Dessau durch. Im Zentrum der Führungen standen das Bauhausgebäude, also die ehemalige Hochschule für Gestaltung, das zur 100-Jahre-Gründungs-Feier neu eröffnete Bauhausmuseum sowie eine Besichtigung der Meisterhäuser.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Innovation-Ästhetik- Technik wurde in das Bauhaus thematisch eingeführt. So wurden der historische Kontext sowie gesellschaftliche und technische Entwicklungen, die zur Entstehung des Bauhauses führten, erörtert. Die Leistungen der bedeutenden Schule für die Kunst, Architektur und das Design von Gebrauchsgegenständen wurde an ausgewählten Beispielen vertieft.

Die Führungen durch eine Berliner Architektin ließen die Architektur und Ausstellungsobjekte im ganz neuen Lichte erscheinen. So entstand ein plastisches Bild des Lebens am Bauhaus vor etwa 100 Jahren. Es war beeindruckend, zahlreiche Objekte in der Realität zu erleben. Schwerpunkte waren die Einbettung des Bauhauses in die Geschichte, die zentralen Ideen der Baukunst und des Designs sowie ihre Zusammenhänge zu gegenwärtigen Aspekten in der Architektur und Technik.

Die Führungen durch eine Berliner Architektin ließen die Architektur und Ausstellungsobjekte im ganz neuen Lichte erscheinen. So entstand ein plastisches Bild des Lebens am Bauhaus vor etwa 100 Jahren. Es war beeindruckend, zahlreiche Objekte in der Realität zu erleben. Schwerpunkte waren die Einbettung des Bauhauses in die Geschichte, die zentralen Ideen der Baukunst und des Designs sowie ihre Zusammenhänge zu gegenwärtigen Aspekten in der Architektur und Technik.

Alle Teilnehmer konnten durch die Exkursion ihr Wissen um die Bedeutung der unterschiedlichen Persönlichkeiten an den drei Wirkungsstätten des Bauhauses für die technische, ästhetische und produktive Entwicklung erweitern und gegenwärtige Entwicklungen daran reflektieren. Der Ausflug war hervorragend geeignet, die Inhalte der Lehrveranstaltung Innovation-Ästhetik- Technik zu veranschaulichen und Ideen für ein praktisches Objekt zu finden, dass jetzt von den Studenten geplant und herzustellen ist. Nun gilt es die fachlichen Erkenntnisse für ein Studienprojekt zu nutzen um Grundschulkinder für die Leistungen des Bauhauses zu interessieren.

Alle Teilnehmer konnten durch die Exkursion ihr Wissen um die Bedeutung der unterschiedlichen Persönlichkeiten an den drei Wirkungsstätten des Bauhauses für die technische, ästhetische und produktive Entwicklung erweitern und gegenwärtige Entwicklungen daran reflektieren. Der Ausflug war hervorragend geeignet, die Inhalte der Lehrveranstaltung Innovation-Ästhetik- Technik zu veranschaulichen und Ideen für ein praktisches Objekt zu finden, dass jetzt von den Studenten geplant und herzustellen ist. Nun gilt es die fachlichen Erkenntnisse für ein Studienprojekt zu nutzen um Grundschulkinder für die Leistungen des Bauhauses zu interessieren.

Prof. Schönbeck/Chr. Hulsch