Intelligente faserverstärkte Keramik mit integrierter kohlenstoff-basierter Sensorik

Forschungsteam der TU Chemnitz hat innovative keramische Verbundwerkstoffe mit integrierten Kohlenstoff-Nanoröhren (CNT) für die Echtzeit-Überwachung des Strukturzustands entwickelt

-

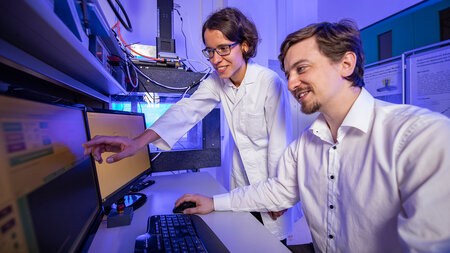

Dhivakar Rajendran, Amoog Lakshmanan und Olfa Kanoun untersuchen faserverstärkte keramische Proben mit integrierter Kohlenstoff-Sensorik. Foto: She Ge

Einem interdisziplinären Forschungsteam der Technischen Universität Chemnitz ist es gelungen, einen bahnbrechenden keramischen Verbundwerkstoff zu entwickeln, der seine eigene strukturelle Integrität überwachen kann. Die Forschungsarbeit unter der Leitung von Prof. Dr. Olfa Kanoun von der Professur Mess- und Sensortechnik in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Daisy Nestler, Forschungsbereich TKV der Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung zeigt, wie Kohlenstoffnanoröhren in oxidkeramische Verbundwerkstoffe (OCMC) integriert werden können, um zuverlässige selbstsensorische Materialien zu schaffen.

Revolutionärer Ansatz überwindet herkömmliche Überwachungsgrenzen

Die herkömmliche Überwachung des Strukturzustands von keramischen Verbundwerkstoffen in extremen Umgebungen steht vor großen Herausforderungen. Herkömmliche Methoden, wie die Überwachung mittels Schallemission, die Analyse thermischer Spannungen und oberflächenmontierter flexibler Sensoren versagen häufig unter flexiblen Temperaturbedingungen, auch Thermoschock, oder leiden unter einer geringen Empfindlichkeit aufgrund einer unzureichenden Lastübertragung zwischen der Struktur und den Sensorelementen. „Die Schlüsselinnovation besteht darin, mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren direkt in die Keramikmatrix einzubetten, anstatt die Sensoren auf der Oberfläche zu montieren", erklärt Kanoun. „Dadurch entsteht ein wirklich integriertes Sensorsystem, bei dem die Keramikstruktur selbst zum Sensor wird, wodurch die Probleme der Sensorablösung und der schlechten Lastübertragung, die bei oberflächenmontierten Lösungen auftreten, beseitigt werden.“

Fortschrittlicher Herstellungsprozess gewährleistet homogene Integration

Das Forschungsteam wandte einen ausgeklügelten Lösungsmischungsansatz in Kombination mit dem Keramikspritzgießen an, um eine gleichmäßige Verteilung der Kohlenstoffnanoröhren in der Keramikmatrix zu erreichen. Die mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren (MWCNTs), die nur 0,5 Gewichtsprozent der Gesamtzusammensetzung ausmachen, bilden ein elektrisch leitfähiges Netzwerk innerhalb des oxidkeramischen Verbundwerkstoffs.

Der realisierte Herstellungsprozess bietet entscheidende Vorteile, darunter eine gleichmäßige Verteilung der Kohlenstoffnanoröhren für eine verbesserte Materialleistung, verbesserte mechanische Eigenschaften, eine präzise und kosteneffiziente Formgebung durch die Massenfertigung des Spritzgießprozesses und die Erhaltung der Integrität der Nanoröhren durch kontrollierte thermische Behandlung in einer inerten Atmosphäre. „Unsere mikrostrukturelle Analyse mit Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie bestätigt, dass die Kohlenstoffnanoröhren auch nach dem Sintern bei 1.200°C in engem Kontakt mit der keramischen Matrix bleiben und ein Netzwerk ausbilden“, so Nestler. "Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der elektrischen Leitfähigkeit, die die Dehnungsmessfunktion ermöglicht. Zugleich realisiert die Verstärkung durch Al2O3-Fasern in einer Al2O3-Matrix eine bessere Bruchzähigkeit und eine Thermoschockbeständigkeit gegenüber einer monolithischen Keramik.“

Außergewöhnliche Sensoreigenschaften bei hoher Reproduzierbarkeit

Die entwickelten MWCNT/OCMC-Sensoren weisen bemerkenswerte Leistungsmerkmale auf. Bei Vier-Punkt-Biegeversuchen ließen sich Dehnungsfaktoren von 7,99 im niedrigen Dehnungsbereich (0-160 μ-Dehnung) und 2,12 im höheren Dehnungsbereich (160-380 μ-Dehnung) feststellen. Wichtig ist, dass die Sensoren eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit besitzen, mit Abweichungen von weniger als 2,7 % zwischen unabhängig voneinander hergestellten Probekörpern. „Der Widerstand ändert sich exponentiell mit der angewandten Dehnung aufgrund des Tunneleffekts zwischen den Kohlenstoffnanoröhren“, erklärt M.Sc. Dhivakar Rajendran, der Hauptautor der Arbeit. „Wenn die Keramik gedehnt wird, rücken die Nanoröhrchen näher zusammen, wodurch neue leitende Pfade entstehen und sich der elektrische Widerstand des Materials drastisch verändert. Damit steht eine hochempfindliche Methode zur Verfügung, um selbst kleinste strukturelle Verformungen festzustellen, was für die Ableitung des Schädigungsverhaltens von essentieller Bedeutung ist“, fügt Sarra Missaoui, die erste Mitautorin, hinzu.

Europäische Zusammenarbeit bringt Keramikmatrix-Verbundwerkstoffe und robuste, industrielle Anwendungen voran

Diese Forschung wurde im Rahmen eines M-ERA.net Projektes des europäischen Forschungsrahmenprogrammes Horizon 2020 „Ceramics with sensing capabilities for high temperature applications (Centaur)“ der Europäischen Union durchgeführt. Die Arbeit befasst sich mit kritischen Anforderungen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Industrie, wo keramische Komponenten in extremen Umgebungen bis zu 1.650°C zuverlässig funktionieren müssen, die nur mit Verbundwerkstoffen realisiert werden können. Die spektroskopische Analyse mittels FTIR- und Raman-Spektroskopie bestätigte, dass die Kohlenstoffnanoröhrchen ihre strukturelle Integrität und ihre Eigenschaften während des gesamten Herstellungsprozesses beibehalten, ohne Anzeichen von Oxidation oder Degradation. Dies ist für die Aufrechterhaltung der langfristigen Sensorleistung unter rauen Betriebsbedingungen von entscheidender Bedeutung.

Künftige Anwendungen und Auswirkungen auf die Industrie

Die Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für die Überwachung des Strukturzustands in Echtzeit in Bereichen, in denen herkömmliche Sensoren nicht bestehen können. Zu den möglichen Anwendungen gehören Turbinenschaufeln, Wärmedämmschichten und andere Strukturkomponenten in der Luft- und Raumfahrt sowie in Energiesystemen. „Dieser wirklich integrierte Ansatz stellt einen Paradigmenwechsel in der strukturellen Zustandsüberwachung dar“, sagt Kanoun. "Anstatt fertige Sensoren an einer Struktur anzubringen, machen wir die Struktur selbst intelligent. Dies könnte die Art und Weise, wie wir kritische Komponenten in extremen Umgebungen überwachen und warten, revolutionieren.“

Das Forschungsteam arbeitet nun daran, die Konzentration der Kohlenstoffnanoröhrchen zu optimieren und Anwendungen im Bereich der Temperaturmessung zu erforschen, die auf der Grundlage dieses Durchbruchs bei der Dehnungssensorik aufbauen.

Publikation: Dhivakar Rajendran, Sarra Missaoui, Jonas Stiller, Rajarajan Ramalingame, Uwe Zschenderlein, Bernhard Wunderle, Daisy Nestler, Olfa Kanoun. „Truly integrated carbon nanotubes (CNT) in oxide ceramics for micro-strain sensing applications.“ Ceramics International, June 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.05.219

Weitere Informationen erteilt Prof. Dr. Olfa Kanoun, Telefon +49 (0)371 531-36931, E-Mail olfa.kanoun@etit.tu-chemnitz.de.

Mario Steinebach

01.07.2025