memento STALINGRAD

Multiperspektivische Betrachtungen der Geschichte, Rezeption und Aktualität einer Schlacht

Die von der Otto-Wolff-Stiftung finanzierte dreitätige internationale und öffentlich zugängliche Tagung strebt es vor allem an, die in unterschiedlichsten Fachrichtungen bestehende Forschungslage zum Phänomen Stalingrad interdisziplinär in den Blick zu nehmen, neue Ansätze in Bezug auf diese Thematik zu fördern und das Potential aufzuzeigen, das die multiperspektivische Auseinandersetzung mit Stalingrad für ein künftiges friedvolles Miteinander in Europa haben könnte.

Die Tagung vom 27.-29. Juni 2025, TU Chemnitz: Altes Heizhaus

Prof. Dr. Bernadette Malinowski eröffnet offiziell die Konferenz.

Ralph Burghart, Bürgermeister der Stadt Chemnitzer und Vorsitzender des Hochschul-

rats der TU Chemnitz, begrüßt die Teilnehmer der Tagung.

Dr. Peter Lieb stellt den Verlauf der Schlacht von Stalingrad dar, links im Bild das

Gemälde: „Die Wolgograd-Erfahrung: Die Mühle“ (1977) des Malers Axel Wunsch.

Teilnehmer der Konferenz beim gemeinsamen Mittagessen

Prof. Dr. Stefan Garsztecki, moderiert von Prof. Dr. Bernadette Malinowski, im

Gespräch mit dem Publikum

Prof. Dr. Rainer Grübel referiert über Vasilij Grossmans Stalingrad-Roman:

„Leben und Schicksal“

Prof. Dr. Ian Garner stellt die Ergebnisse seiner Datenerhebungen zu Stalingrad vor.

Teilnehmer der Konferenz im Gespräch nach einem Mittagessen

Andreas Schwerdtfeger (links) und Marcus Heyduk (rechts) stellen sich gemeinsam den

Fragen des Publikums zur Vermittelbarkeit Stalingrads im Schulunterricht

Trotz körperlicher Beeinträchtigung referiert Prof. Dr. Hans-Ludwig Kröber zu

Stalingrad aus dem Blickwinkel der forensischen Psychiatrie

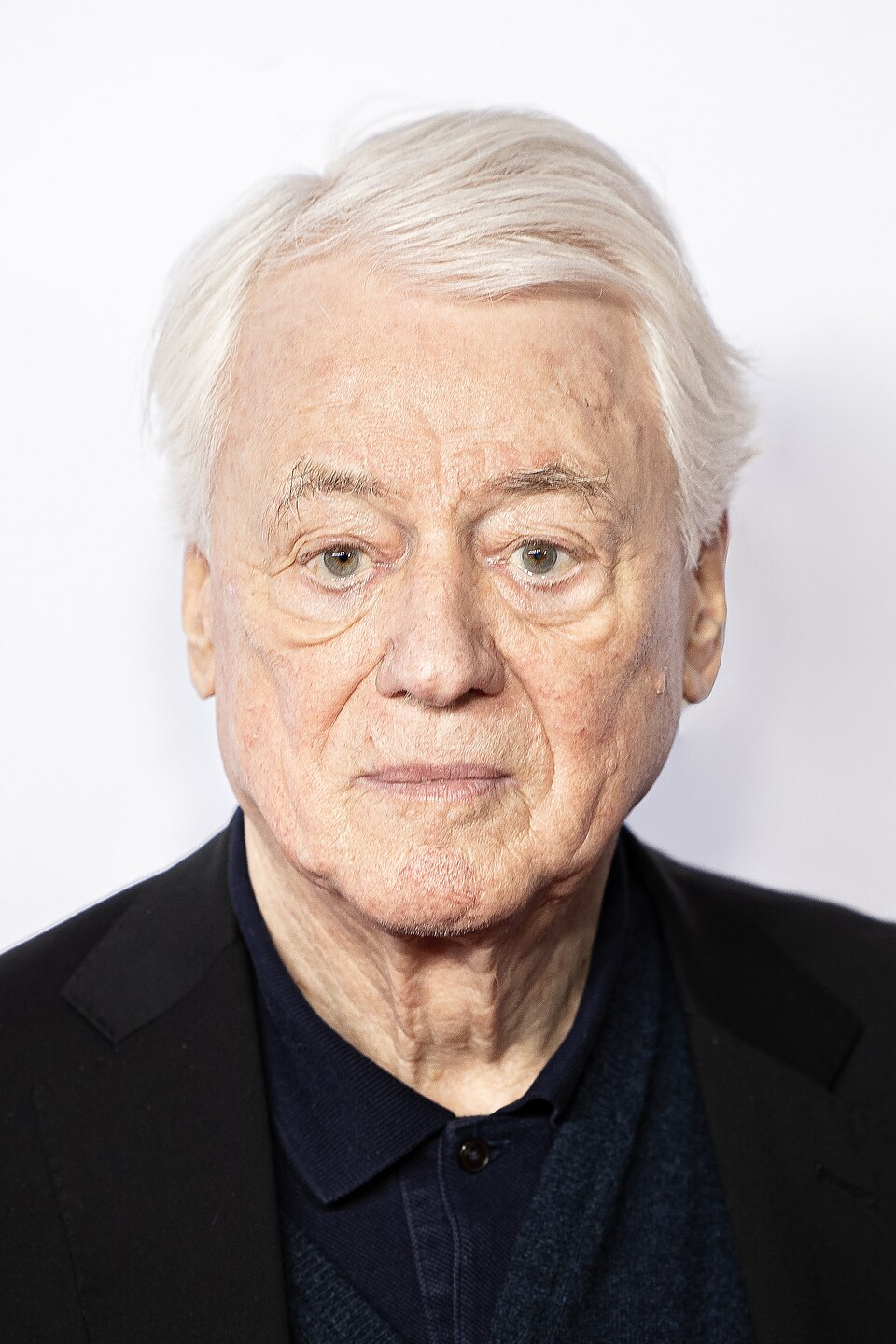

Prof. Dr. Harald Welzer (Mitte) und Prof. Dr. Jörg Baberowski (rechts) in der

Diskussion, moderiert von Dr. Eugen Wenzel (links)

Annegret Zettl, M.A. präsentiert die Ergebnisse ihrer Nachforschungen zu Frauen-

darstellungen in deutsch- und russischsprachigen Stalingrad-Filmen

Prof. Dr. Karen Painter spricht über die deutsche Musikkomposition nach der Schlacht

um Stalingrad

Die Konferenz wurde von Frau Prof. Dr. Bernadette Malinowski, der Inhaberin der Chemnitzer Professur für Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft offiziell eröffnet, die vor allem den wissenschaftlichen Wirkungskreis der Professur absteckte und die Konferenz darin verortete. Daraufhin folgte ein Grußwort des Chemnitzer Bürgermeisters und Vorsitzenden des Hochschulrats der Technischen Universität Chemnitz, Herrn Ralph Burgharts, der unter anderem die aufgrund der aktuellen politischen Situation bloß ruhende und keinesfalls ad acta gelegte Städtepartnerschaft zwischen Chemnitz und Wolgograd, ehemals Stalingrad, betonte und damit die Bedeutung der Konferenz aus dieser besonderen Perspektive hervorhob. Anschließend begrüßte auch Herr Mathias Lindner, der Direktor der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz, die Anwesenden und lud sie zur Eröffnung der – thematisch eng an die Tagung angebundenen – Alexander-Kluge-Ausstellung in seinem Hause ein, bevor er – in Anwesenheit des Künstlers – das Gemälde: „Die Wolgograd-Erfahrung: Die Mühle“ (1977) von Axel Wunsch vorstellte. Das Kunstwerk schmückte für die Dauer der dreitägigen Veranstaltung den Tagungsraum und verlieh ihm eine individuelle sowie dem Anlass angemessene Rahmung. Danach ging das Wort an Herrn Dr. Eugen Wenzel über, den Organisator des Symposiums, der über die Gründe sprach, die die Tagung bedingt haben, und der sich bei den zahlreichen Unterstützern, allen voran bei der Otto-Wolff-Stiftung, bedankte, die zum Zustandekommen des Projektes entscheidend beigetragen haben. Den Begrüßungsteil abschließend, verlas Herr PD Dr. Christoph Grube, ebenfalls von der Chemnitzer Professur für Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft, das von Herrn Prof. Dr. Alexander Kluge zur Eröffnung der Tagung geschickte Grußwort, welches insbesondere die Multiperspektivität der Veranstaltung akzentuiert.

Als thematische Einstimmung waren dem Symposium am Tag zuvor ein Gespräch Chemnitzer Studierender sowie eine öffentliche Lesung und Diskussion mit dem renommierten russischen Schriftsteller und Dissidenten Viktor Jerofejew zum Thema: „Krieg und Frieden“ vorausgegangen.

Die Konferenz, von der später Fran Kerstin Holm von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Herr Kurt Kister von der Süddeutschen Zeitung in den öffentlichen Medien berichteten, gliederte sich in fünf große Themenblöcke: Im ersten Teil beleuchteten Dr. Peter Lieb (Potsdam), Dr. Lyuba Vinogradova (London), Dr. Liudmila Novikova (Heidelberg), Prof. Dr. Stefan Garsztecki (Chemnitz), Prof. Dr. Wolfgang Kissel (Bremen), Prof. Dr. Ian Garner (Warschau) und Dr. Oliver Benjamin Hemmerle, M.A. (Ludwigsburg) die Katastrophe von Stalingrad aus den geschichts- und militärwissenschaftlichen Perspektiven. Im zweiten Teil fokussierten sich Prof. Dr. Rainer Grübel (Oldenburg), Paul Oswalt (Berlin), Prof. Dr. Dirk Rochtus (Leuven) und Dr. habil. Ievgeniia Voloshchuk (Frankfurt/Oder) auf die Rezeption der Schlacht in den literarischen Werken deutsch- und russischsprachiger Schriftsteller. Der dritte Block, vertreten durch Dr. Eugen Wenzel (Chemnitz), Prof. Dr. Hans Richard Brittnacher (Berlin), Marcus Heyduk (Berlin) und Andreas Schwerdtfeger (Berlin), widmete sich der Frage nach der Relevanz Stalingrads für den Schulunterricht sowie nach konkreten schulischen Vermittlungsmöglichkeiten dieses Ereignisses. Psychiatrische und psychologische Blickwinkel auf die Geschehnisse an der Wolga im Jahr 1942/43 brachten anschließend Prof. Dr. Hans-Ludwig Kröber (Berlin) und Prof. Dr. Frank Asbrock (Chemnitz) ein, bevor sich im letzten Block Prof. Dr. Jürgen Heizmann (Montreal), Annegret Zettl, M.A. (Leipzig) und Prof. Dr. Karen Painter (Minneapolis) der Rezeption der Schlacht in Film und Musik zuwandten. Eine besondere Stellung nahm die Podiumsdiskussion ein, die unter reger Beteiligung des Publikums am letzten Abend der Konferenz zwischen Prof. Dr. Jörg Baberowski und Prof. Dr. Harald Welzer (beide Berlin) hinsichtlich der Aktualität Stalingrads geführt worden ist (Gespräch auf Spotify).

Die Publikation der Ergebnisse der Konferenz in Gestalt eines vom Brill-Fink-Verlag herausgegebenen Tagungsbandes ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Mitwirkende bei dieser Publikation werden auch einige der Referenten sein, denen es leider nicht möglich gewesen ist, an der Tagung teilzunehmen.

Stalingrad ist kein Denkmal für irgendein Pathos, es ist eine „Schule der Erfahrung“ Geleitwort

Alexander Kluge

Bild: Martin Kraft (photo.martinkraft.com), Lizenz: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Im Programm der Konferenz begrüße ich vor allem den multiperspektivischen Ansatz. Die Konferenz scheint mir aber auch notwendig gerade in unserer Gegenwart von 2025 – einer „zerrissenen Zeit“, wenn man die Summe der Krisen im Nahen Osten, im Konflikt der Ukraine mit Russland und die auf ihre Explosion wartenden Minenfelder im Pazifik und an anderen Orten unseres Globus ins Auge fasst. Der Erfahrungstransfer zwischen den Generationen – und eigentlich aller Zeiten seit dem Brand Trojas bis heute – funktioniert in unseren Öffentlichkeiten beiderseits des Atlantiks neuerdings miserabel. Wir müssen solide Brücken zwischen den Zeiten errichten. Für Stalingrad ist es bezeichnend, wie sich eine Kriegswende auf der subjektiven Ebene, dem Verlust am Vertrauen der Geführten an der Führung also von unten nach oben entscheidet. Dass ein Souverän eine Truppe an eine weit entfernte Stelle an der Wolga schickt, wo sie nicht hingehört, und dann nicht weiß, wie man sie zurückholt, ist das „Ende aller Führung“.

Der „Verblendungszusammenhang Troja“ wurde von Homer noch gut und gründlich erzählt. Noch die Heimkehr der griechischen Sieger aus dem zehnjährigen Krieg, der mit dem brennenden Troja endet, wird in bedeutenden Epen referiert. Heimkehr scheint so schwierig wie der Krieg selbst. Sie dauert in den Fällen von König Idomeneo von Kreta (siehe Mozarts Oper), Agamemnon und Odysseus bis zu zwanzig Jahren. In der Moderne sind die Kriege – und im Schatten der Kriege der Holocaust – immer grausamer geworden. Aber die gründliche Erzählung davon hat sich verkürzt oder verliert sich mit jedem Wechsel der Generationen. Die multiperspektivische Methode arbeitet dem entgegen. Es gibt nicht nur eine „Dialektik der Aufklärung“ (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin), sondern auch eine „Dialektik der Aufmerksamkeit“. Solche Aufmerksamkeit und Schärfung der Beobachtung geht jeder Aufklärung voraus. Sie ist die Basis einer erfahrungsgesättigten Öffentlichkeit. Der subjektive Faktor in den Menschen ist so organisiert, dass eine Monoperspektive ermüden kann, dass es aber nicht wahrscheinlich ist, dass alle Perspektiven in ihrer Aufmerksamkeit erlahmen. Gegensätzliche Perspektiven laden sich wechselseitig auf.

Dass meine Ausstellung „Wer auch immer siegt, stürzt ab. Stalingrad – Aufbau eines organisierten Unglücks“ diese Konferenz begleitet, empfinde ich als Auszeichnung.

Alexander Kluge

Wer auch immer siegt, stürzt ab

Alexander Kluge – Film, Text, Bild

Ausstellung vom 27. Juni bis 21. September 2025 in der Neuen Sächsischen Galerie

Videostill

Videostill

Weitere Informationen zur Ausstellung

Begleitvideo der Neuen Sächsischen Galerie

Mathias Lindner, Direktor der Neuen Sächsischen Galerie, eröffnet offiziell die Alexander-Kluge-Ausstellung.

Begleitveranstaltungen

„Krieg und Frieden“

Öffentliche Lesung und Diskussion mit Viktor Jerofejew

(26. Juni 2025, 19:00 Uhr, Neue Sächsische Galerie)

Vortrag deutscher Übersetzungen: Christoph Grube, Moderation: Jakob Kullik, Eugen Wenzel

Mitschnitt der Lesung und Diskussion auf Spotify

PD Dr. Christoph Grube trägt die Übersetzung eines Textes Viktor Jerofejews vor.

Viktor Jerofejew im Gespräch mit Dr. Eugen Wenzel (links) und Dr. Jakob Kullik (rechts) während der öffentlichen Lesung

Viktor Jerofejew im Gespräch mit Studierenden der TU Chemnitz

Der russische Schriftsteller und Dissident Viktor Jerofejew vor Studierenden der Seminare: „Russland unter Putin“ und „Alexander Kluge“, moderiert von Dr. Eugen Wenzel, Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft (links) und Dr. Jakob Kullik, Internationale Politik (rechts)

Seminar im SoSe 2025: Alexander Kluge

Alexander Kluge, der aus zentralen Diskursformationen der Bonner und später dann auch der Berliner Republik kaum wegzudenken ist, ist ein Autor, „welcher sich auf fast jeder Seite seines gesamten Œuvres literarisch und filmisch mit dem Krieg auseinandersetzt“ (Matteo Galli). Es ist daher naheliegend, sich im Jahre 2025, wo sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal jährt, einem Schriftsteller wie Kluge zu widmen. „Auf zwei Topoi, zwei Denkfiguren und historische Ereignisse kommt Kluge immer wieder zurück: auf den Kessel von Stalingrad und auf den Luftangriff“ (Stefanie Carp). Im Fokus des Seminars stehen aus diesem Grunde sein Stalingrad-Roman: Schachtbeschreibung und das ‚Heft 2: Der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945‘ aus der Chronik: Unheimlichkeit der Zeit. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Auseinandersetzung mit Kluges Film: Die Patriotin, welcher aus einer cineastischen Perspektive an seinen Umgang mit Geschichte und Krieg heranführt, sowie von einem Seitenblick auf seine: Kriegsfibel 2023, die eine Brücke zu den jüngsten militärischen Ereignissen schlägt.

Link zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis