Stefan Heym: „Ahasver“ – Pilotprojekt zu einer digitalen historisch-kritischen Edition

Krönender Projektabschluss: Besondere Annäherung an eine digitale historisch-kritische Edition

Digitale Edition von Stefan Heyms „Ahasver“ wurde im März 2025 nach dreijähriger Forschungsarbeit veröffentlicht – Eine Präsentation und ein literarisches Gespräch zu „Literatur und Religion“ boten dafür den passenden RahmenDas Editionsprojekt wurde an der Professur Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft der TU Chemnitz unter der Leitung von Prof. Dr. Bernadette Malinowski realisiert – in Zusammenarbeit mit dem Trier Center for Digital Humanities (Leitung: Dr. Thomas Burch und Claudia Bamberg) sowie der Cambridge University Library, in der der umfangreiche literarische Nachlass Stefan Heyms verwahrt wird. Dieser bildet die zentrale Quellengrundlage der nun vorliegenden Edition.

Der Editionstag war auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet: Am Vormittag nahmen sowohl Schülerinnen und Schüler zweier Chemnitzer Gymnasien als auch Mitglieder des Seniorenkollegs der TU Chemnitz teil. Einleitend stellte Tobias Frank, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft, die digitale Edition aus fachlicher Perspektive vor. Im Anschluss erläuterten Claudia Bamberg und Thomas Burch die technischen und methodischen Grundlagen des Projekts.

Im Anschluss lernten die Schülerinnen und Schüler die Edition im Rahmen eines interaktiven Quiz kennen, das sie an Computerstationen bearbeiteten. Danach wurde ihnen das digitale Werkzeug „transkribo“ vorgeführt – eine Anwendung, mit der Nachlassdokumente transkribiert und annotiert werden können. Währenddessen sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seniorenkollegs den Dokumentarfilm „Abschied und Ankunft“ von Beate Kunath. Am Nachmittag hatten sie Gelegenheit, die digitale Edition selbstständig zu erkunden und sich vertieft mit den Inhalten auseinanderzusetzen.

Die öffentliche Abendveranstaltung griff mit dem Thema „Literatur und Religion“ ein zentrales Motiv von Heyms „Ahasver“ auf. Zu Gast waren die Autoren Marica Bodrožić und Martin Mosebach. Im Gespräch mit Bernadette Malinowski und Tobias Frank wurde das Verhältnis von Literatur, Religion und Transzendenz aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet – ein vielschichtiger Dialog, der beim Publikum auf große Resonanz stieß.

Die digitale Edition von „Ahasver“ verbindet den edierten Text mit einem umfangreichen wissenschaftlichen Apparat, einem digitalen Faksimile des Erstdrucks, Materialien zur Entstehungsgeschichte sowie weiterführenden Kontexten. Sie richtet sich gleichermaßen an Forschung, Lehre und eine interessierte Öffentlichkeit und bietet einen innovativen Zugang zu einem zentralen Werk der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur.

Tobias Frank, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft, präsentierte zum Projektabschluss die literaturwissen-

schaftliche Seite der Edition. Foto: privat.

Dr. Thomas Burch, Forschungsprojektleiter und Geschäfts-

führer am Trier Center for Digital Humanities, stellte

die technisch-digitale Seite der Edition vor. Foto: privat.

Schülerinnen und Schüler von zwei Chemnitzer Gymnasien beim Quiz zur digitalen Edition von Stefan Heyms Ahasver, angeleitet von PD Dr. Christoph Grube (l.), Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter der Professur Neuere Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft. Foto: privat.

Bernadette Malinowski (l.) und Tobias Frank (r.) von der Professur Neuere Deutsche und Vergleichende Literatur-

wissenschaft im Gespräch mit der Autorin Marica Bodrožić und dem Autor Martin Mosebach. Foto: privat.

Hintergrund: Editionsprojekt zu Stefan Heyms Roman „Ahasver“

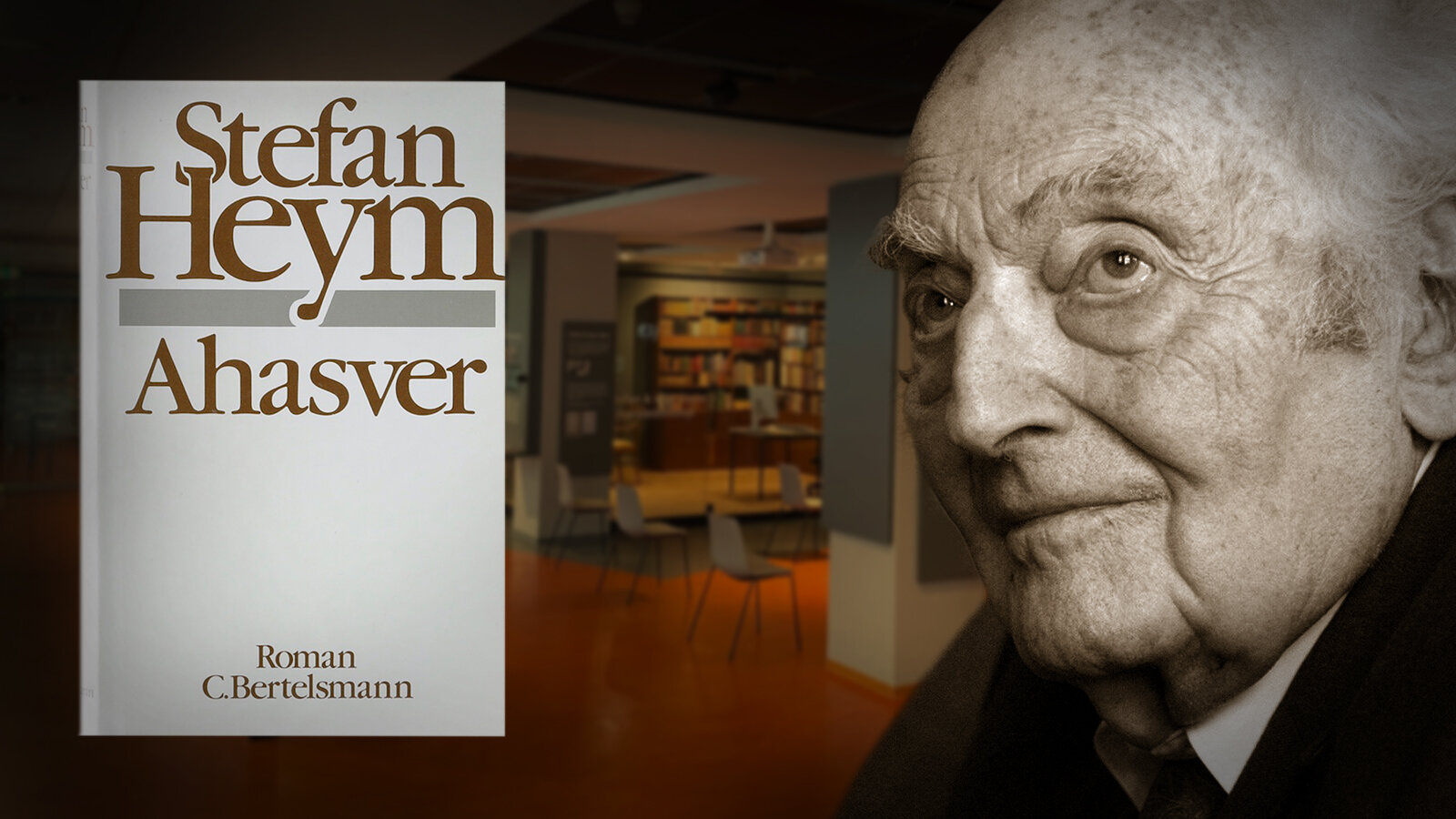

Der erstmals 1981 veröffentliche Erzähltext formuliert einen Gegenentwurf zu der legendenhaften Überlieferung des ‚ewigen Juden‘ Ahasver. In Stefan Heyms alternativer Deutung erscheint Ahasver nicht als religiös motivierter Verräter an Christus, sondern als Engel mit der historisch diesseitigen Botschaft einer Weltverbesserung durch menschliches Handeln. Der auf drei Zeit-Ebenen angelegte Roman (eine spielt kurz nach der Schöpfung, eine in der Reformationszeit und eine in den Jahren 1979 bis 1981) ist aufgrund seiner intertextuellen Bezüge und seiner zahlreichen zeitgenössischen Anspielungen, z. B. auf die DDR-Verhältnisse, für heutige Leserinnen und Leser nicht mehr ohne Weiteres verstehbar. Da Heym seine Materialsammlungen, seine Vorarbeiten und Manuskripte noch zu Lebzeiten der Cambridge University Library vermachte, wurde dieser Nachlass im Rahmen des DFG-Projekts für eine digitale historisch-kritische Ausgabe erstmals aufbereitet und als Open Access einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Unterstützt wurde das Vorhaben von Anfang an von Inge Heym, der Witwe des Schriftstellers und Publizisten, von Sebastian Ritscher, dem Literaturagenten Stefan Heyms sowie der Verlagsgruppe Random House. Viel Rückenwind erhielt es auch vom Vorstand der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft.Weitere Informationen erteilen Prof. Dr. Bernadette Malinowski, E-Mail bernadette.malinowski@phil.tu-chemnitz.de, Telefon 0371 531-39511, PD Dr. Christoph Grube, E-Mail christoph.grube@phil.tu-chemnitz.de, Telefon 0371 531-34447.

DFG-Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Trier Center for Digital Humanities, Universität Trier

Der Roman „Ahasver“ des Schriftstellers Stefan Heym ist Gegenstand des Forschungsprojektes. Im Hintergrund zu sehen ist das Stefan-Heym-Forum mit der Arbeitsbibliothek des Autors.

Fotomontage: Jacob Müller (Bildquellen: Stadt Chemnitz, Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft/Andreas Truxa, Cover: Verlag C. Bertelsmann)

Projektteam in Chemnitz

Prof. Dr. Bernadette Malinowski (Projektleitung),Dr. habil. Michael Ostheimer (verantwortlicher Mitarbeiter),

PD Dr. Christoph Grube (Projektmitarbeiter)

Projekttreffen, 25.–26.7.2022 in Chemnitz

v.l.n.r.: Bernadette Malinowski (Projektleitung in Chemnitz), Max Lorsheijd (SHK im Projekt in Chemnitz), Christoph Grube (Projektmitarbeiter in Chemnitz), Claudia Bamberg (Projektleitung in Trier), Thomas Burch (Projektleitung in Trier), Julia Hennemann (verantwortliche Mitarbeiterin in Trier), Michael Ostheimer (verantwortlicher Mitarbeiter in Chemnitz)