Studentische Ausschreibungen

Wir können Ihnen kontinuierlich interessante Aufgaben in den Bereichen Festigkeit, Tribologie, Gleitlager, (nachhaltige) Produktentwicklung, Optimierung, Nachgiebige Systeme und Transition Engineering anbieten. Wir haben es nur leider noch nicht gechafft, diese hier zu vermerken. Sprechen Sie uns bitte sehr gern an.Art

Kategorie

Exposé Abschlussarbeit: Spannungsbewertung an genuteten Wellen

13.02.2026

Ansprechperson: Benjamin Muhammedi, M.Sc.

Experimente/Versuche, Recherche, Simulation

Passfederverbindungen (PFV) sind eine weit verbreitete formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung (WNV). Diese zeichnen sich durch eine einfache Fertigung und De-/Montierbarkeit aus. Die Bestimmung des üb...

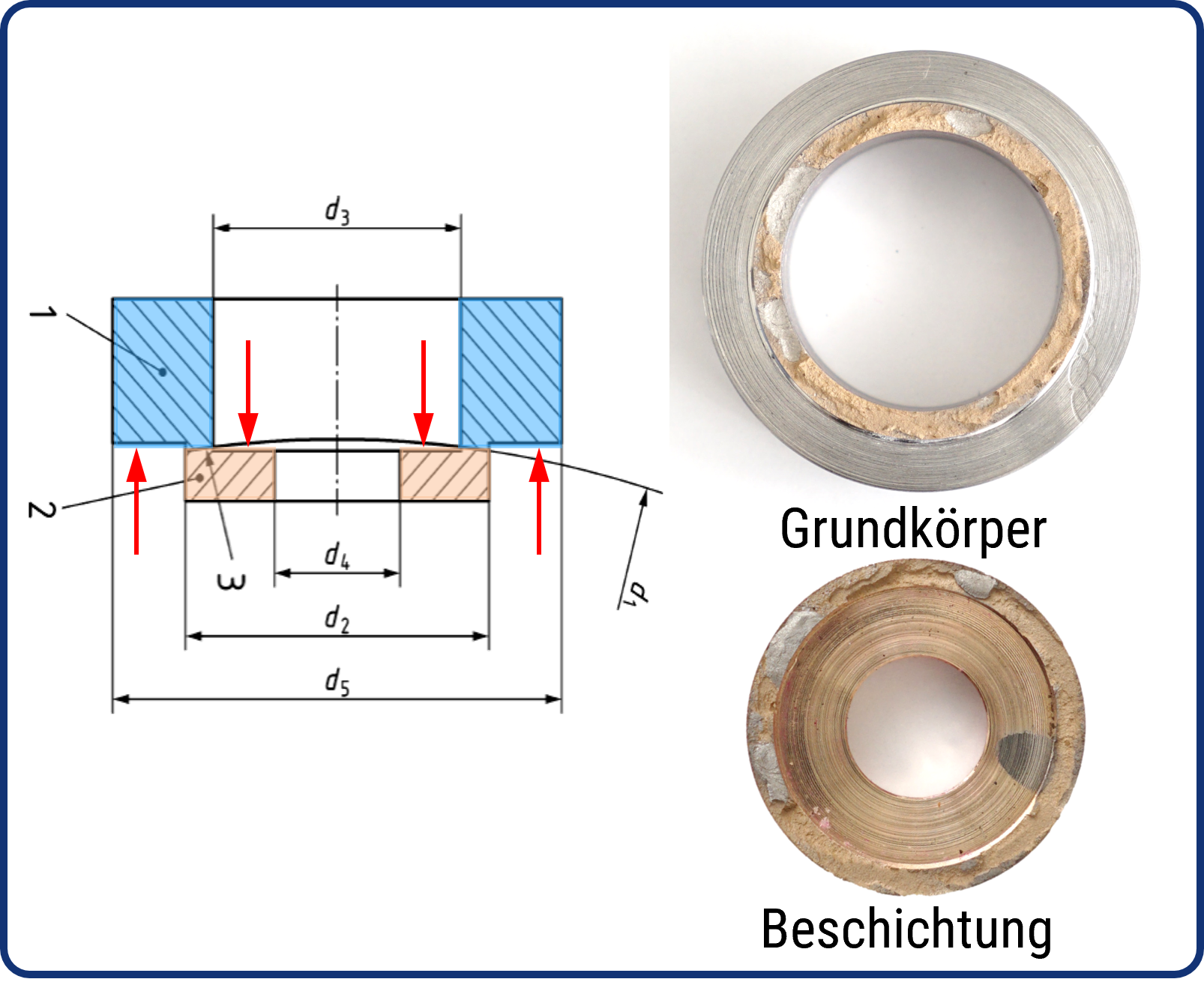

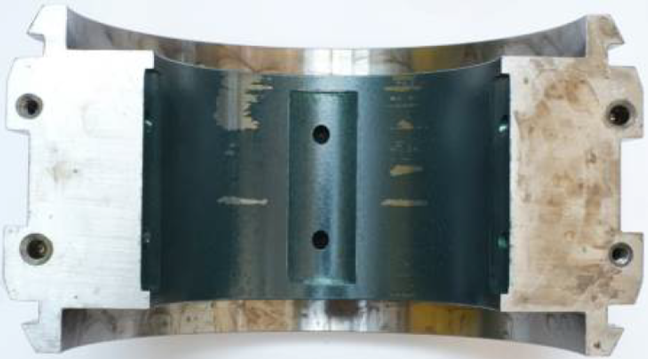

Konzeptentwicklung zur Bindefestigkeitsuntersuchung von Gleitlagerbeschichtungen

09.01.2026

Ansprechperson: Lars Friedrich, M.Sc.

Konstruktion, Recherche, Simulation

Zur Optimierung der Lebensdauer von Gleitlagern wurden verschiedene Werkstoffe hinsichtlich ihrer tribologischen Eigenschaften verbessert. Aufgrund wirtschaftlicher Aspekte kommen häufig Beschichtung...

Wirtschaftlichkeitsanalyse von Condition Monitoring und Wiederaufarbeitung bei Gleitlagern

09.01.2026

Ansprechperson: Lars Friedrich, M.Sc.

Recherche

Gleitlager kommen als standardisierte Bauteile in zahlreichen Maschinensystemen zum Einsatz. Durch gezielte Dimensionierung lassen sich aber auch spezifische Funktionsanforderungen erfüllen und auf i...

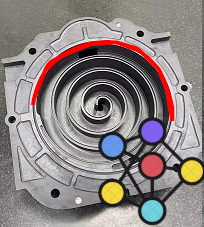

Reverse Engineering of scroll compressors

25.11.2025

Ansprechperson: Leon Josef Stahr, M.Sc.

Programmierung, Recherche

In modern electric automobiles electric refrigerant compressors are used both for cooling the traction battery and for interior climate control. Scroll compressors are frequently used for this purpose...

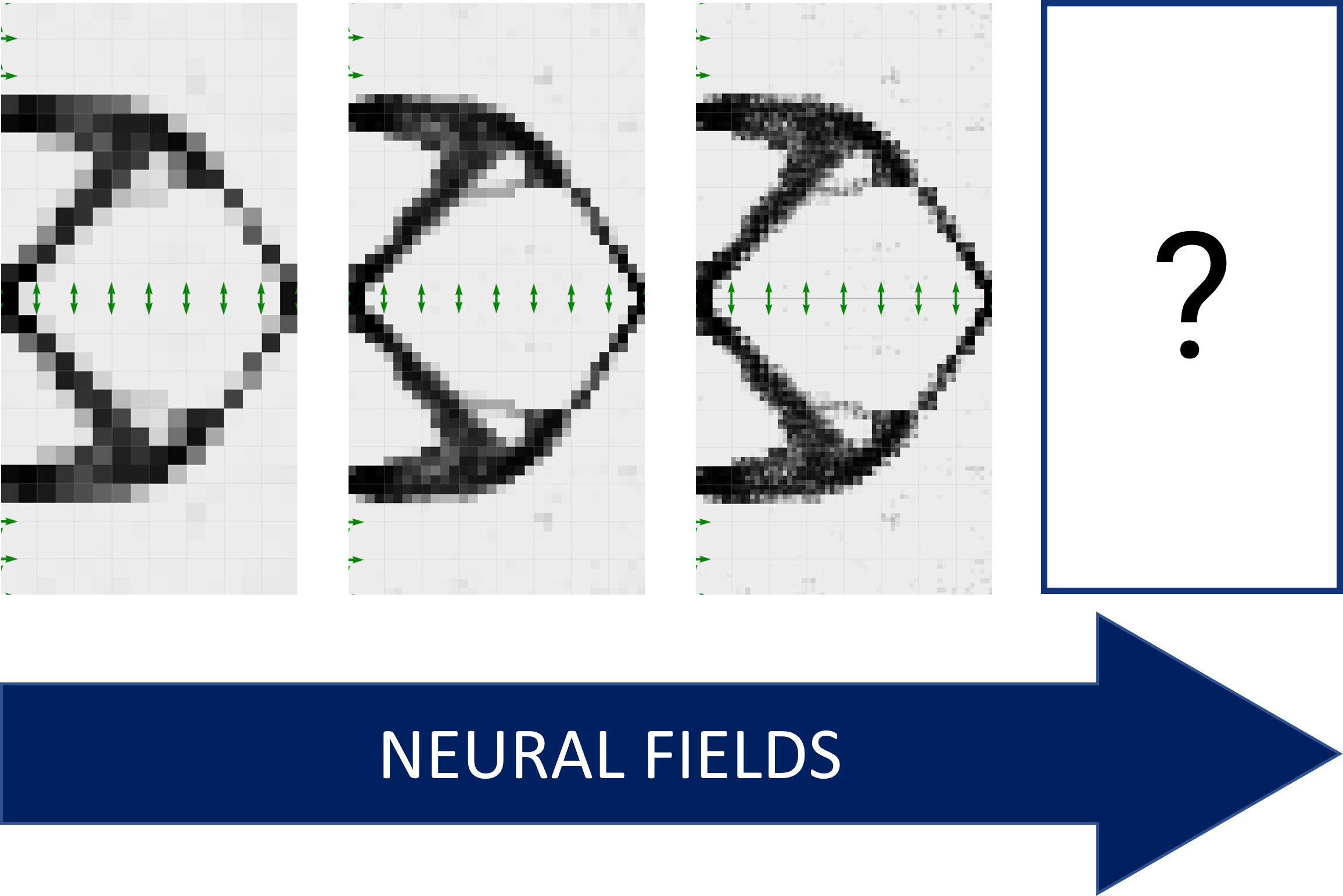

Neural Fields for Topology Optimization with Evaluator-based Training

24.10.2025

Ansprechperson: Leon Josef Stahr, M.Sc.

Programmierung, Recherche

Neural Fields are a little known type of neural network, that act akin to functions. This makes them interesting for the application in topology optimization, since they do not depend on resolution. T...

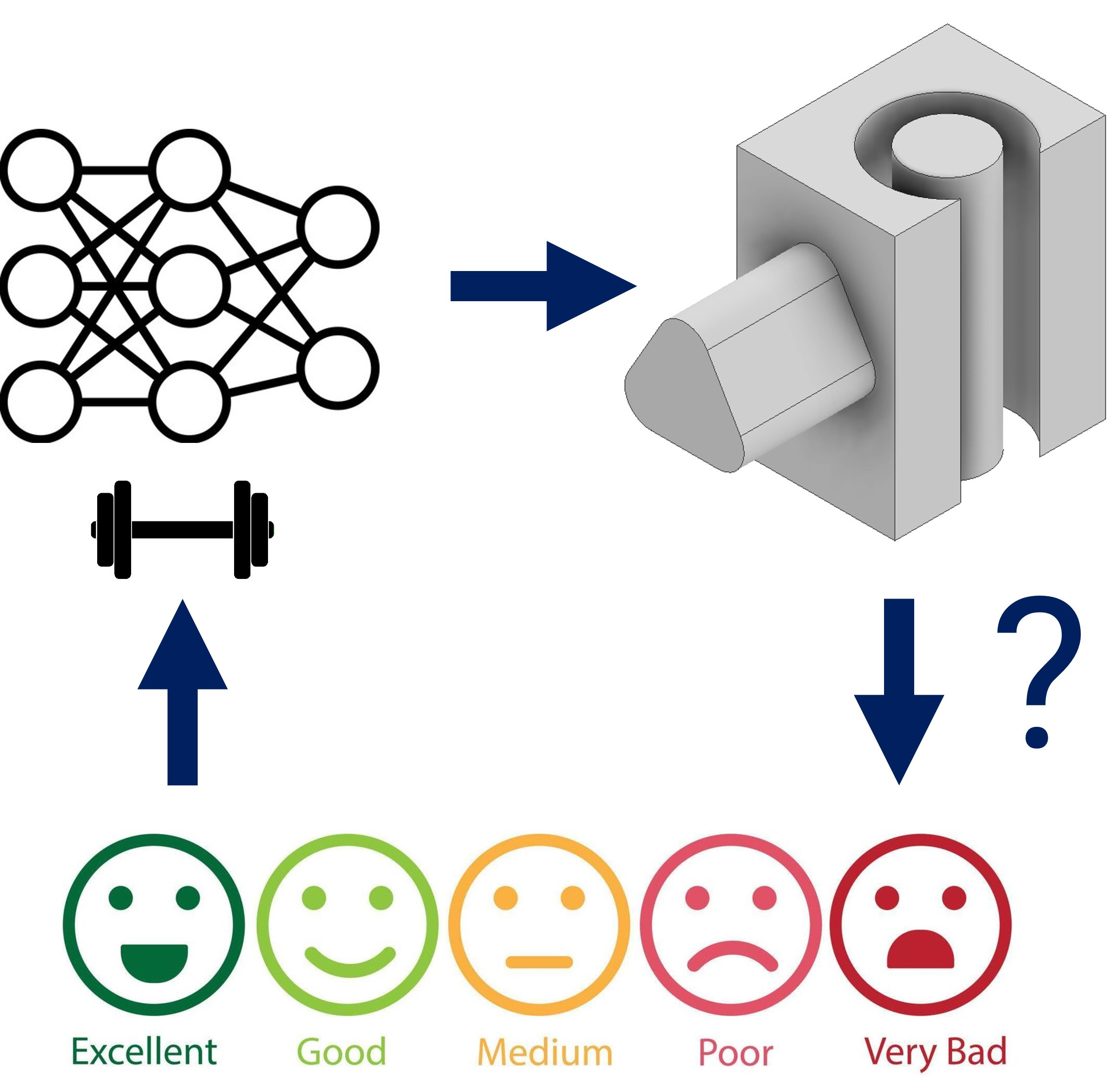

Bewertungsmethoden von CAD-Konstruktionen für Deep-Learning Anwendungen

23.10.2025

Ansprechperson: Leon Josef Stahr, M.Sc.

Programmierung, Recherche

Die Anwendung von Deep-Learning (DL) Methoden zur Unterstützung des Konstruktionsprozess‘, beispielsweise bei der Erstellung von CAD-Modellen, verspricht eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung, �...

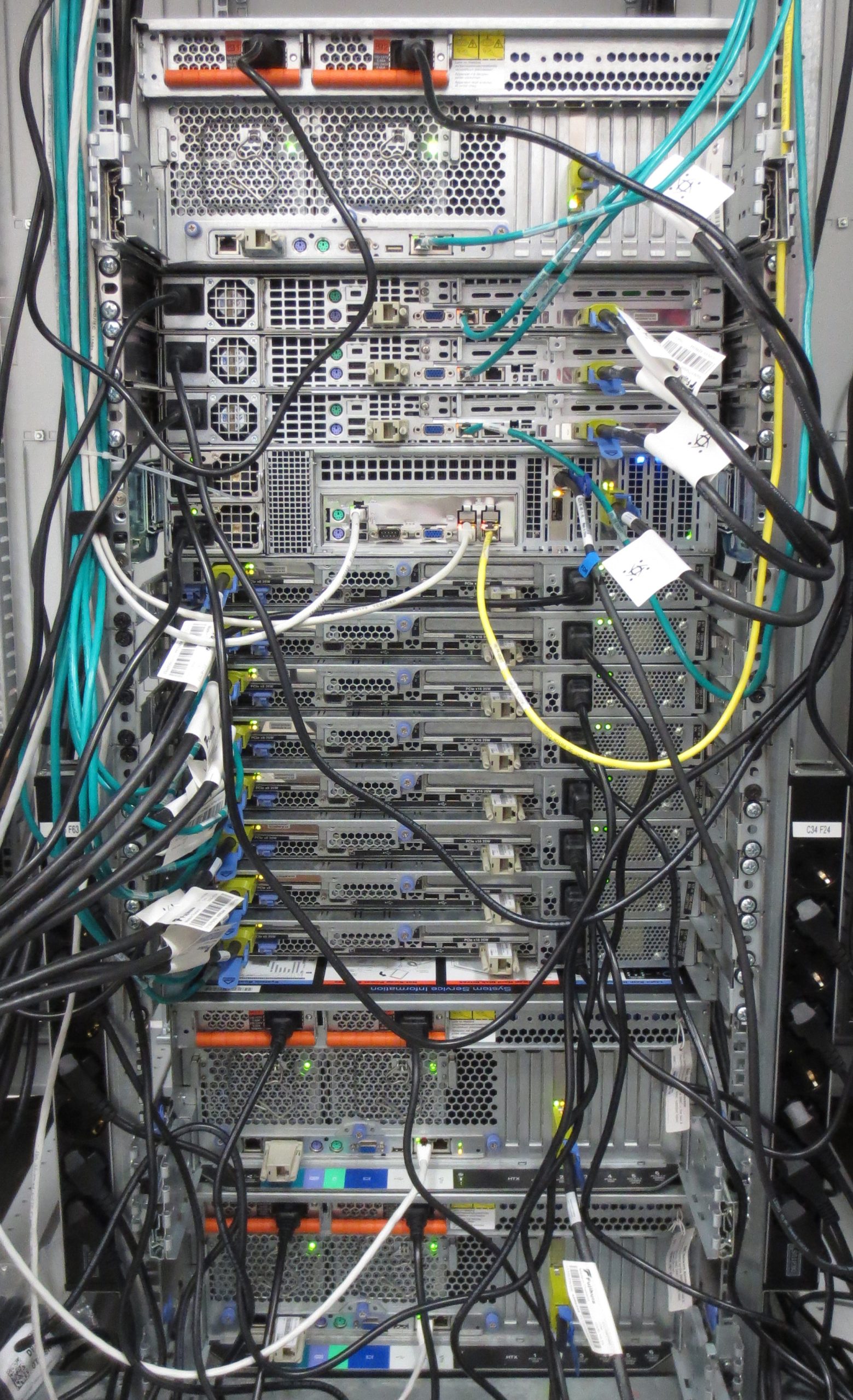

Assistenz in IT-Administration

20.05.2022

Ansprechperson: nicht erreichbar, bitte melden Sie sich im Sekretariat, M.Sc. Alex Halle

Programmierung

Für die Unterstützung der IT-Administration an der Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung wird eine studentische Hilfskraft gesucht. Die Tätigkeiten, die flexibel und größtenteils ...