Abgeschlossene Projekte

Europa im Klassenzimmer

Projekt im Rahmen der TUCculture 2025

Leitung: Prof.in Dr. Ulrike Deppe

Wissenschaftliche Hilfskraft: Heidi Hupfer

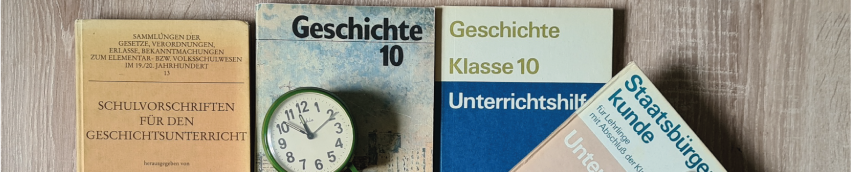

Mit dem Projekt werden Europabezüge vor und nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem 'Fall des Eisernen Vorhangs' in Schulbüchern und Lernmaterialien der DDR und des Landes Sachsen, die insbesondere in den Bibliotheken und Archiven in Chemnitz vorliegen, beleuchtet. Damit werden die Art und Weise der Thematisierung Europas, aber auch die regional-europäischen Verortungen sowie Welt- und Menschenbilder herausgearbeitet und sichtbar gemacht. Im Rahmen des Projekts werden mit Studierenden Lehrbücher der Fächer Geschichts- und Sozialkunde (in der DDR Staatsbürgerkunde) kurz vor und nach der Wiedervereinigung der 9. und 10. Klassen recherchiert, katalogisiert und analysiert.

Schaukasten | TUCculture2025 | TU Chemnitz (tu-chemnitz.de)

Bericht zu Workshop I

Am Mittwoch, den 13. November 2024 und am Donnerstag, den 14. November 2024, fand der erste Workshop im TUCculture2025-Projekt „Europa im Klassenzimmer“ statt.Zu Gast war Frau Dr. Simona Szakács-Behling von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, die im Rahmen der Comparative Textbook Research zu Bildungsmedien und insbesondere zu Schulbüchern forscht. Den Workshop begleitete sie durch Vorträge und Impulse zu ihrer Forschung und durch die Beratung der Studierenden in ihrem eigenen Forschungsprozess, da „Europa im Klassenzimmer“ als Lehr-Forschungsprojekt das Studienprojekt der Allgemeinen Erziehungswissenschaft für Bachelor-Pädagogik-Studierende im 5. Semester rahmt.

Während des Workshops wählten die Studierenden Material aus einem Corpus von Schulbüchern der Klassen 9 und 10 aus der (Post-)Wendezeit der Schulfächer Geschichte und Staatsbürger- bzw. Gesellschaftskunde aus, die zu jener Zeit in Sachsen verwendet bzw. nach 1992 zugelassen worden sind. Sie entwickelten eigene Fragestellungen und interpretierten dabei ihr Material unter Anleitung von Frau Prof.in Dr. Deppe und Frau Dr. Simona Szakács-Behling an. Dabei gewannen sie zum einen erste Eindrücke darüber, wie unterschiedlich und mit welchen Stilmitteln Europa in dieser Zeit in den Schulbüchern der DDR und der BRD verhandelt wurde und welche Rolle zum anderen die eigene Standortgebundenheit bei der sachlichen Analyse von Schulbuchtexten spielt. Der Schwerpunkt der Analyse differenziert sich über die Gruppen hinweg durch die vielfältige Materialauswahl. So werden u.a. die Darstellung von West- und Osteuropa, die jeweiligen Beziehungen zum zweigeteilten Deutschland, Begebenheiten aus dem zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg, Menschenrechte … durch synchrone, aber auch diachrone Vergleiche in den Blick genommen. Während des Workshops entstanden neben den unterschiedlichen Themen und Forschungsstrategien auch verschiedene Analysemodi in Abhängigkeit der Analyseeinheit. Das heißt, dass sowohl Schulbuchtexte, als auch Aufgabenstellungen, Originalzitate- und Quellen, geographische Karten, Bilder und Narrative text-, diskurs-, bildbezogen oder multimodal weiter analysiert werden.

Der zweite Workshop fand am 15. Januar 2025 statt, zu dem Saskia Ehrhardt, M.A. vom FH Campus Wien und Doktorandin von Frau Prof.in Dr. Deppe, ihre derzeitige Forschungsarbeit zu den Veränderungen von Lehrplänen zur politischen Bildung in Sachsen in den Jahren 1991-2004 vorstellte, die Studierenden untereinander ihre Arbeitsergebnisse präsentierten und inhaltlich und gestalterisch zu ihren wissenschaftlichen Postern von Prof.in Dr. Deppe und Frau Ehrhardt beraten worden sind.

Die Posterpräsentation und -ausstellung sowie eine Podiumsdiskussion mit Zeitzeug:innen und Expert:innen für die politische und gesellschaftliche Handhabung der Schulbuchproblematik in der Zeit nach dem ‚Mauerfall‘ findet am 18. Februar von 17 bis 20 Uhr im Alten Heizhaus der TU Chemnitz statt.

Bericht zu Workshop II

Der zweite Workshop des TUCculture-2025-Projekts, „Europa im Klassenzimmer“, fand am Mittwoch, dem 15. Januar 2025 statt, zudem sich die Studierenden des 5. Semesters im Bachelor Pädagogik mit Saskia Ehrhardt, M.A. vom FH Campus Wien trafen. Sie stellte dabei ihre Forschungsarbeit mit dem Titel „Lehrpläne zur politischen Bildung in Sachsen in den Jahren 1991 bis 2004 – Nachzeichnung eines Transformationsprozesses“ vor. Dabei zeigte sie den Studierenden, wie sich der Wandlungsprozess der schulischen politischen Bildung mit Hilfe der damaligen Lehrpläne für die Sekundarstufe II sächsischer Gymnasien nachzeichnen lässt, welche affirmativen und reflektierenden Lernzielnormierungen sich in den damaligen Lehrplänen zeigen und welche Normvorstellungen sich in den bildungswissenschaftlichen Konstrukten für die damalige Zeit beobachten lassen. Dabei betrachtete sie zum einen kritisch den Transformationsbegriff und zum anderen, wie die Lehrpläne der damaligen Zeit vorsahen, wie in Sachsen Demokratie und über die DDR zu unterrichten sei. Mit dem Begriff der Politischen Bildung eröffnete Frau Erhardt in diesem Zusammenhang eine der grundlegenden erziehungswissenschaftlichen Fragen nach Bildung und Bildsamkeit. Dabei zitierte sie in ihrem theoretischen Rahmen u. a. Benners Prinzipien pädagogischen Denkens und Handelns, in denen Bildsamkeit die menschliche Bestimmung zur Freiheit, Sprache und Geschicklichkeit meint (vgl. Benner, 2015). Fortfolgend betrachtete Erhardt gemeinsam mit den Studierenden ihre Methodik zur Untersuchung der Lehrpläne und suchte mit ihnen Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Zusammenhänge zwischen den Untersuchungsgegenständen Lehrplan und Schulbuch.Die Studierenden präsentierten anschließend ihre vorläufigen Arbeitsergebnisse für die Posterpräsentation am 18. Februar 2025 im Plenum. Dabei erhielten sie von ihren Kommiliton:innen, sowie von Frau Ehrhardt und Frau Deppe erneut Hinweise zur letzten Feinabstimmung ihrer Poster.

Bericht zur Veranstaltung „Europa im Klassenzimmer“ Ausstellungseröffnung und Podiumsdiskussion

Datum: 18. Februar 2025Uhrzeit: 17:00–20:00 Uhr

Ort: Altes Heizhaus, TU Chemnitz

Am 18. Februar 2025 wurden die Ergebnisse des TUCulture2025-Projekts „Europa im Klassenzimmer“ im Rahmen einer Ausstellungseröffnung und Podiumsdiskussion im Alten Heizhaus der Technischen Universität Chemnitz präsentiert. Zur Diskussion eingeladen waren Frau Elke Urban (ehem. Lehrerin, Leiterin des Schulmuseums Leipzig sowie Umwelt- und Friedensaktivistin in der DDR), Prof. Dr. Henning Schluß (Uni Wien), Prof. Saskia Ehrhardt (FH Campus Wien), Dr. Wolfgang Lambrecht (Fachreferent der Universitätsbibliothek Chemnitz) und das Buchhändlerehepaar Ebert aus Chemnitz. Spontan zur Diskussion bereiterklärt hatte sich Frau Heide Schumann (ehemalige Leiterin und Lehrerin der Josephinenoberschule in Chemnitz). Die Veranstaltung richtete sich an alle Angehörigen der Universität und an die Stadtöffentlichkeit.

Zur Eröffnung begrüßte Frau Prof. Dr. Deppe die Diskutantinnen und Diskutanten, die am Projekt beteiligten Studierenden und die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Anlass der Auseinandersetzung mit der schulischen Darstellung Europas vor und nach der Wiedervereinigung, besonders in den Schulbüchern des Geschichts- und Staatsbürgerkundeunterrichts.

Beginnend mit dem sozio-historischen Kontext, in den Frau Heidi Hupfer, wissenschaftliche Hilfskraft und Masterstudentin, einführte, präsentierten die Studierenden im 5. Semester des Bachelors Pädagogik ihre Analyseergebnisse mit Hilfe von wissenschaftlichen Postern, die sie selbst im Rahmen des Studienprojekts im Vertiefungsmodul der Allgemeinen Erziehungswissenschaft erstellten. In sechs Arbeitsgruppen widmeten sie sich entlang des zur Verfügung gestellten Material-Corpus den folgenden, eigenständig entwickelten Fragestellungen, die die Schulbücher asynchron bzw. diachron vergleichend gegenüberstellen:

Wie unterscheiden sich die Darstellungen der Berliner Blockade in Schulbüchern der DDR im Vergleich zu Schulbüchern der Bundesrepublik Deutschland nach 1990?

Wie stellen die Schulbücher (vor & nach dem Mauerfall) die Rolle der DDR & ausgewählter europäischer Staaten im Kontext des kalten Krieges im Zeitraum der 80er Jahre dar?

Wie werden die Identitätsvorstellungen in Übungsaufgaben zum Thema “Gründung der DDR” in einem Geschichtsbuch aus der ehemaligen BRD sowie der DDR transportiert?

Wie wurde Europa in den offiziell zugelassenen Schulbüchern der DDR und BRD vor der Wiedervereinigung sowie in der später zugelassenen Dokumentensammlung der DDR

dargestellt?

Inwiefern unterscheiden sich die kartografischen Darstellungen historischer Ereignisse in Europa Ende der 1980er Jahre in Geschichtsschulbüchern der BRD und DDR, und welche Rückschlüsse erlauben diese Unterschiede auf die didaktischen und ideologischen Zielsetzungen der jeweiligen politischen Systeme?Welche unterschiedlichen Konzepte von Fortschritt werden in den Lehrbuchtexten der BRD und DDR in Bezug auf die Jugend behandelt?

An die Präsentation der Forschungsergebnisse der Studierenden schloss sich die Podiumsdiskussion an, die Frau Prof. Dr. Deppe moderierte und in der alle Diskutantinnen und Diskutanten berichteten, in welchen Positionen und Funktionen sie sich vor, während und nach der Wiedervereinigung befanden und was sie persönlich mit dem Thema der Diskussion verbindet. Herr Prof. Dr. Schluß, Frau Erhardt und Herr Dr. Lambrecht brachten darüber hinaus ihre Expertise aus ihrer eigenen Forschungsarbeit ein. Im Zentrum der Diskussion standen die eigenen Erfahrungen mit organisatorischen und administrativen Veränderungen während der Wiedervereinigung. Sie berichteten über Herausforderungen bei der Auswahl von Schulbüchern, deren Verteilung an die Schulen sowie die Kriterien, nach denen Schulbücher ausgewählt wurden. Besondere Aufmerksamkeit galt dem Umgang mit veralteten Büchern, die ideologische Inhalte enthielten, die nach der Wiedervereinigung nicht mehr erwünscht waren. Der Diskussionsschwerpunkt lag auf der Darstellung Europas in den Curricula und Schulbüchern in BRD und DDR vor der Wiedervereinigung sowie in kurz danach in Ostdeutschland. Es wurde erörtert, wie sich die Sicht auf Europa während der Teilung darstellte und inwiefern sich diese nach der Wiedervereinigung veränderte. Es wurde auch über die Wahrnehmung älterer Schulbücher aus Westdeutschland gesprochen, die im Rahmen von ‚Schulbuchspenden‘ in den Osten gelangten. In diesem Rahmen stellten sich die Diskutantinnen und Diskutanten auch Fragen nach den Themen und Perspektiven, die früher stark vertreten waren und heute verschwunden sind, dem Bewusstsein in der Bevölkerung für die Ideologisierung der DDR-Schulbücher und den wahrgenommenen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Lehrbücher Wissen und Zusammenhänge vermitteln.

Ziel war die Eröffnung eines multiperspektivischen Erfahrungsraums zwischen Wissenschaft, Zeitzeuginnen und -zeugen sowie Studierenden, um einen differenzierten Blick auf die Veränderungen in den Curricula und Schulbüchern in Ost- und Westdeutschland vor und nach der Wiedervereinigung zu gewinnen und den Austausch zwischen Perspektiven und Generationen zu ermöglichen. Die Diskussionen verdeutlichten die Komplexität des Wandels, dem schulische Inhalte und Curricula nach der Wiedervereinigung unterlagen. Besonders die Sicht auf Europa und dessen Darstellung in den Schulbüchern wurde intensiv beleuchtet und regte schließlich das anschließende TUCculture2025-Projekt „Aneca: Angesprochen Chemnitz – Ausgesprochen Europa“ an, das sich Chemnitzer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Entscheidungsträgerinnen und -träger, widmet.

Die Professur für Allgemeine Erziehungswissenschaft bedankt sich herzlich für die Bewilligung dieses Projektes bei der Technischen Universität, für die Diskussionsbereitschaft bei den Diskutantinnen und Diskutanten und für die inhaltliche Gestaltung der Analyse durch die Studierenden Emily Lindner, Adelina März und Johanna Enya Stiller; Michelle Porges, Lilly-Elaine Frenzel und Luisa Püffke; Nena Balster, Luisa Vanessa Hoff, Tina Richter und Marie-Luise Dittrich; Justine Langklotz, Emily Schuster und Franz Artur Kaiser; Leonie Teller und Max Schulze; Alexa Böhmichen, Kyara Eichler, Lucas Neuber und Vivien Lang!