Forschung an der Professur

In den Bildungswissenschaften sowie der Forschung zum multimedialen Lernen ist die Messung der kognitiven Belastung von großer Bedeutung. Basierend auf der Annahme, dass Lernen mit einer Belastung des Arbeitsgedächtnisses einhergeht, postuliert die Cognitive Load Theory drei additive Arten von Belastungen (intrinsische, extraneous und germane). Diese Arten konzentrieren sich dabei auf verschiedene Aspekte des Lernmaterials und sind dementsprechend auf Basis theoretischer Annahmen voneinander zu trennen.

Die wohl größte Herausforderung besteht darin, die einzelnen Arten differenziert voneinander zu messen, um so Rückschlüsse auf die lernförderliche Gestaltung von Lernmaterialien oder -prozeduren ziehen zu können. Um sich dem „heiligen Gral“ in der CLT-Forschung nähern zu können, wurden in den vergangenen Jahren subjektive Skalen entwickelt, die die drei Arten separat mit multiplen Items messen sollen.

Diese Skalen zeigen zunächst eine zufriedenstellende Messung der wahrgenommenen kognitiven Belastung im Hinblick auf Reliabilität und Validität, zeigen bei genauerer Betrachtung aber Schwächen auf, unzureichend zwischen den einzelnen Arten differenzieren zu können. Innerhalb der Arbeitsgruppe wird intensiv geforscht, wie die subjektiven Fragebögen zur Messung der kognitiven Belastung weiter verbessert werden können.

Für Anfragen zum Thema Messung der kognitiven Belastung steht Ihnen unser Mitarbeiter Felix Krieglstein zur Verfügung.

Memes begegnen uns täglich in den sozialen Medien. Sie sind witzig, leicht verständlich und bleiben im Gedächtnis haften. Doch können sie mehr als nur unterhalten? Können sie lernförderlich sein, wenn sie lernrelevante Informationen darstellen? Oder lenken sie eher vom Lernen ab, wenn der humorvolle Aspekt im Vordergrund steht? Trotz ihrer weiten Verbreitung in der Popkultur haben Memes in der multimedialen Lernforschung bislang kaum Beachtung gefunden. Damit stellt ihr Einsatz im Lehr-/Lernkontext ein weitgehend unerforschtes Feld dar, das zahlreiche spannende Fragen aufwirft. Aufgrund ihres multimodalen Aufbaus – der Kombination von Bild- und Textelementen – lassen sich Memes gut im Rahmen etablierter theoretischer Ansätze untersuchen.

So könnte beispielsweise erforscht werden, ob und wie Memes motivational-affektive Prozesse während des Lernens beeinflussen. Lehrkräfte Memes gezielt ein, um Interesse zu wecken, Aufmerksamkeit zu fördern oder positive Emotionen zu aktivieren. Empirische Evidenz zu diesen Wirkmechanismen fehlt jedoch bislang weitgehend. Ebenso ließe sich untersuchen, ob Memes auch eine repräsentationale Funktion erfüllen können, indem sie komplexe oder abstrakte Lerninhalte in kompakter, visuell unterstützter Form vermitteln.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, in welchen didaktischen Kontexten Memes lernförderlich wirken, beispielsweise als motivierender Einstieg, als Mittel zur Wiederholung und Reflexion oder als kreatives Lernprodukt, das von den Lernenden selbst erstellt wird. Insgesamt bietet die Erforschung von Memes im Lehr-/Lernkontext die Möglichkeit, neue Impulse für die Gestaltung digitaler Lernumgebungen zu gewinnen und ein alltägliches Kommunikationsmedium wissenschaftlich fundiert in den Bildungsbereich zu integrieren.

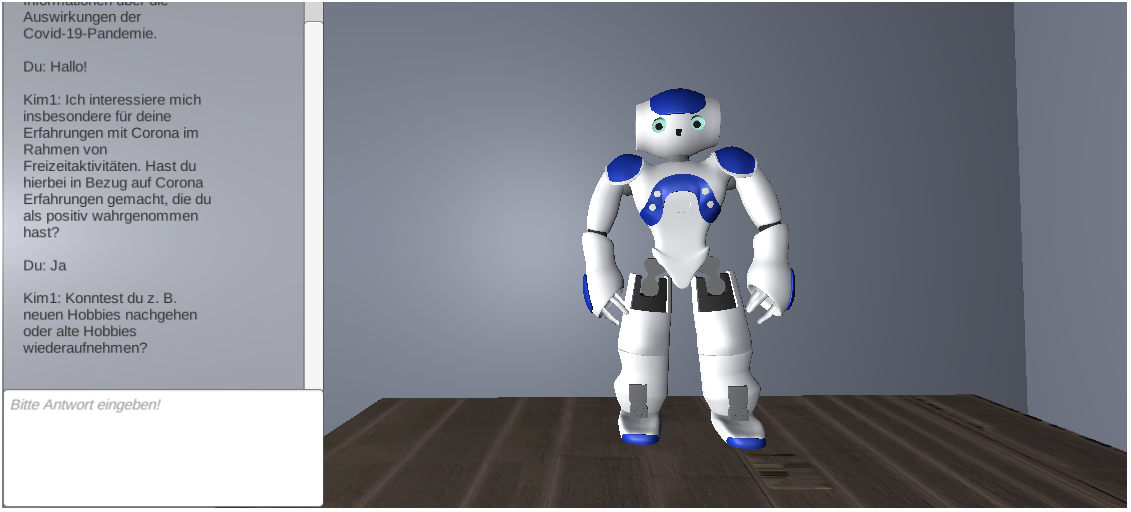

Für Anfragen zum Thema Memes im Lehr-/Lernkontext stehen Ihnen unsere Mitarbeiter Lukas Wesenberg und Felix Krieglstein zur Verfügung.Anthropomorphisierung beschreibt die die Attribution menschlicher Charakteristika auf nicht-menschliche Entitäten. Anthropomorphisierungen sind in Lernkontexten insbesondere beim Kontakt mit digitalen Agenten relevant.

Bei digitalen Agenten führt ein höherer Grad an anthropomorphen Design jedoch nicht zwangsläufig zu einer höheren Anthropomorphisierung. Hierbei liegt ein Fokus darauf, herauszufinden, wie sich verschiedene Ausgestaltungen anthropomorphen Designs wie kognitiver und emotionaler Fähigkeiten sowie der Morphologie in Abhängigkeit verschiedener Lernendencharakteristika auswirken und welche Erklärungsmechanismen für die jeweiligen Effekte verantwortlich sind.

Für Anfragen zum Thema Anthropomorphisierung steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Katharina Jahn zur Verfügung.

Gamification beschreibt die Nutzung von Spielelementen in nicht-spielbezogenen Kontexten und gewinnt innerhalb und außerhalb von Lernkontexten zunehmend an Bedeutung. So werden beispielswese zunehmend Gamificationdesignelemente wie Punkte, Auszeichnungen, Bestenlisten, Avatare und narrativen Elemente in Lernanwendungen integriert.

Die bisherige Forschung zu Gamification legt insgesamt einen positiven Effekt der Nutzung von Gamificationdesignelementen auf das Lernen nahe. Die Wirkung von Gamificationdesignelementen im Zeitverlauf, die Nutzung von Adaptivität, die Identifikation der Wirkung einzelner Gamificationdesignelemente sowie deren Interaktion, und theoretische Erklärungsansätze zu Wirkmechanismen wurden bislang allerdings nur unzureichend untersucht.

|

|

|

Lehrende betten in ihren Unterricht häufig zusätzliche Inhalte ein, die nicht unbedingt einen instruktionalen Zweck verfolgen, sondern eher dazu gedacht sind das Interesse der Lernenden zu wecken und so die Motivation zu steigern. Bspw. werden dekorative Bilder präsentiert oder interessante Anekdoten erzählt, welche höchstens einen oberflächlichen Bezug zum Lernthema haben. Diese Zusätze werden in der Forschung als Seductive Details bezeichnet. Entgegen der eigentlichen Intention zeigen diverse Studien, dass Seductive Details kontraproduktiv für das Lernen sind, da sie beispielsweise vom Kerninhalt ablenken, die Verarbeitung unterbrechen oder Denkprozesse anregen, welche zu einer falschen Interpretation des Lerninhalts führen.

Ziel dieses Forschungsprojektes ist es zu untersuchen unter welchen Bedingungen Seductive Details auch eine positive Wirkung auf die Lernleistung entfalten können. Es werden sowohl äußere Rahmenbedingungen wie der Lernkontext als auch Gestaltungsmerkmale der Seductive Details selbst betrachtet und theoretisch sowohl aus einer kognitiven als auch aus einer motivationalen Perspektive beleuchtet.

Für Anfragen zum Thema Seductive Details steht Ihnen unser Mitarbeiter Lukas Wesenberg zur Verfügung.