Zur Hochzeitsfeier des Peleus und der Thetis, der Eltern des Achilleus, kamen alle himmlischen Götter, um durch ihre Gegenwart die Feier zu ehren. Nur eine Göttin war von dieser heiteren Feier ausgeschlossen, Eris, die Göttin der Zwietracht. Aus Zorn über die Zurücksetzung oder auf Geheiß des Zeus, um einen Krieg zu entfachen (vgl. Appolod. Epit. III, 1), warf sie ungesehen einen Apfel in die Versammlung, mit der Aufschrift „Der Schönsten“. Sofort erhoben drei Göttinnen Anspruch auf diesen Apfel, nämlich Hera, Athena und Aphrodite. Da Zeus sich vor der Entscheidung scheute, übergab er den Apfel an Hermes und beauftragte ihn, die drei Göttinnen zu Paris zu bringen, damit dieser die Entscheidung treffe. Paris sah sich außerstande, nur aufgrund der Schönheit sich für eine zu entscheiden. „Dafür versprachen sie ihm Gaben: Hera für den Fall, dass sie zur Allerschönsten erklärt werde, die Königsherrschaft über alle, Athena den Sieg im Krieg, Aphrodite die Heirat mit Helena.“ (Appolod. Epit. III, 2). Paris überreichte daraufhin den Apfel Aphrodite. Er brachte so nicht nur Athena und Hera gegen sich auf, sondern legte auch den Anlass für den gewaltigen Krieg gegen Troja. Denn Helena war, was Aphrodite nicht erwähnte, mit Menelaos verheiratet und der „Raub der Helena“ war der Auslöser für den Krieg.

Der entscheidende Moment dieses Mythos findet sich in Chemnitz wieder. Im Zuge der Umgestaltung des Brühls zum Fußgängerboulevard 1977-1980 wurde die Bronze-Plastik „Das Urteil des Paris“ aufgestellt (vgl. Krieger, Ringk, S. 120). Das Kunstwerk selbst entstand im Zeitraum 1976-1980 (vgl. Eisold, S. 206). Direkt am Brühl Ecke Hermannstraße befindet sich das Kunstwerk noch heute. Der Künstler dieser Bronze-Plastik war Wilfried Fitzenreiter. Er ist am 17.09. 1932 geboren und gestorben am 12.04. 2008 (vgl. Beaucamp, S. 110.). Fitzenreiter gehörte zur sogenannten „zweiten Generation“ von Bildhauern in der DDR, welche Ende der 1950er Jahre begannen, auf sich aufmerksam zu machen. Das Debüt dieser zahlenmäßig starken „zweiten Generation“ fand in fünf Ausstellungen innerhalb der DDR statt. Eduard Beaucamp schreibt über diese Ausstellungen: „Mit solchen Bildern überwand die ostdeutsche Kunst die verordnete Illustration, Propaganda und Agitation und alle eindimensionalen Bildformen.“ (Beaucamp, S. 110.) Der Begriff des sozialistischen Realismus sei für die Künstler immer weniger von Bedeutung gewesen. Diskussionen haben darüber nur noch in der Kunst- und Literaturwissenschaft stattgefunden. Schließlich habe sich die „zweite Generation“ in der zweiten Hälfte der 60er endgültig durchgesetzt und der sozialistische Realismus lag zu dieser Zeit nicht mehr in seiner dogmatischen Form vor. (vgl. Dietrich, S. 1903).

Die Antikenrezeption in der DDR nahm Mitte der 60er Jahre stetig zu und erlebte in der zweiten Hälfte der 70er Jahre einen großen Aufschwung. Schließlich erreicht sie ihren Höhepunkt 1980, dabei lassen sich 351 Künstler mit 1700 mythosbezogenen Werken in der DDR ermitteln (vgl. Seidensticker, Sp. 696). Die bildende Kunst stellt dabei keine Ausnahme dar. Umfang, Vielfalt und Qualität der Antikenrezeption in der DDR sind beträchtlich, so zum Beispiel auch in der Literatur. Das Fundament bildet sicherlich die intensive Beschäftigung von Marx mit Geschichte, Mythos und Literatur der Antike. Dabei spielt auch Lenins vierte These „über proletarische Kultur“ in der sozialistischen Kulturpolitik eine zentrale Rolle: „Der Marxismus hat seine weltgeschichtliche Bedeutung dadurch erlangt, dass er die wertvollsten Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters keineswegs ablehnte, sondern sich umgekehrt alles, was in der zweitausendjährigen Entwicklung des menschlichen Denkens und der menschlichen Kultur wertvoll war, aneignete und es verarbeitete“ (Lenin, Werke, Bd. 31, S. 308). Dabei wird nur das als Wertvoll erachtet, was auch ideologisch mit dem leninistischen-marxistischen Weltvorstellung vereinbar ist. Diese programmatische Äußerung wurde auch von den Gründern der DDR übernommen und zur These des „Kulturellen Erbes“ (vgl. Seidensticker, Sp. 689) weiterentwickelt. In der Praxis spielten nicht nur der offizielle Kurs der Kulturpolitik eine Rolle, sondern auch der Einfluss von wirkungsmächtigen Autoren wie Bertolt Brecht, Johannes R. Becher oder auch bildende Künstler der „ersten Generation“ wie Wilhelm Höpfner und Günter Horlbeck, die sich immer wieder der Antike zugewandt haben (vgl. Seidensticker, Sp. 690). So konnte die Antike von Künstlern auch als ein scheinbar ideologisch unbelasteten Ausgleichsraum genutzt werden.

Von zentraler Bedeutung für die Antikenrezeption war dabei der Mythos mit seinen großen Metaphern für menschliche Grundsituationen und Probleme des Individuums und der Gesellschaft. Speziell für die bildende Kunst waren Figuren, in denen sich Sinnlichkeit und Lebensfreude spiegelten, wie zum Beispiel Pan und die Nymphen oder das Parisurteil, interessant (siehe Seidensticker, DDR, Sp. 691). Die wachsende Distanz der Künstler zur gesellschaftlichen und politischen Entwicklung spiegelte sich dabei nicht nur in der Wahl der Themen wider, insgesamt lässt sich mit der Zeit eine „Verdunklung und Problematisierung des Antike-Bildes erkennen“ (vgl. Seidensticker, Sp. 691).

Zu Fitzenreiters Markenzeichen gehört die Beschäftigung mit der griechischen Antike vor allem im Münzbild. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit besonders mit Heroen, die in Konflikte mit den Göttern geraten wie Herakles, Prometheus oder Sisyphos. Diese Figuren Auswahl ist interessant, da beide Verknüpfungen zu Technologie und Arbeit aufweisen. Außerdem stehen beide im Konflikt mit den Göttern und werden von ihnen bestraft. Sie passen, also gut in ein leninistisch-marxistisches und atheistisches Weltbild. Wie Fitzenreiter die Helden und Götter interpretiert, wird besonders gut deutlich am Beispiel einer Reihe von Medaillen, in der er die Bestrafung und Befreiung des Prometheus darstellt. Prometheus ist der Künstler unter den Göttern, er formt die Menschen und vertritt deren Interessen gegenüber Zeus. Als er jedoch gegen Zeus‘ Willen den Menschen das Feuer beschafft, wird er zur Bestrafung an den Kaukasus gekettet, wo ihn ein Adler täglich die nachwachsende Leber aus dem Leib frisst. Prometheus wird schließlich von Herakles befreit. Doch Fitzenreiter erzählt die Geschichte weiter und lässt Herakles den Adler seinerseits als Symbol für Zeus und die Obrigkeit, an den Felsen schmieden (vgl. Weisser, Die Antike im künstlerischen Schaffen von Wilfried Fitzenreiter, S. 50.). Gerade weil sich Fitzenreiter besonders mit Prometheus identifiziert habe (vgl Weisser, Die Antike Münzkunst im künstlerischen Schaffen von Wilfried Fitzenreiter, S.1) zeigt dieses Münzbild sehr gut, dass die Motive in seinen späteren Jahren zunehmend spöttisch, satirisch und sogar bösartig werden. Martin Fitzenreiter schreibt dazu: „Dieser Zwiespalt deutete sich bereits in den 80er Jahren an, in denen Veränderungen in Kunst und Gesellschaft der DDR heraufziehen, die nicht Fürsprache finden.“ (Fitzenreiter, S.11). Weiter schreibt Martin Fitzenreiter: „Die Serie der 80er Jahre mit dem häufig auftretenden Bild der schlichten menschlichen Figur, das so gar nicht der nervösen Erregtheit kontemporärer künstlerischer Lösungen auch im Bereich der figürlichen Kunst entspricht, gewinnt durch die beigefügten Sinnsprüche programmatischen Charakter: Weiter Gehen (1981), Ruhig Bleiben (1985), Gegenhalten (1988) – das sind Positionen, die eine Haltung sowohl zur Zeit und ihren Ereignissen charakterisieren, als auch ein künstlerisches Credo formulieren; ein Credo, welches die größeren plastischen Werke dieser Zeit – etwa die Gruppen auf dem Brühl in Karl-Marx- Stadt / Chemnitz (1976-79; WVZ 76.10, 78.14, 79.3, 79.5; Abb. 5) und die Brunnengruppe vom Palasthotel in Berlin (1982-85; WVZ 82.11, 83.4, 85.3, 85.4; Abb.6) – in ihrer mitunter schon verzweifelten Stille auch formulieren.“ (Fitzenreiter, S.13-14). Während der DDR hatte er sein politisches Credo als Künstler von der ausschließlichen Konfrontation abgegrenzt, sondern schaffte auch Kunst aus der Identifikation mit den Verhältnissen (vgl. Fitzenreiter, S.15-16).

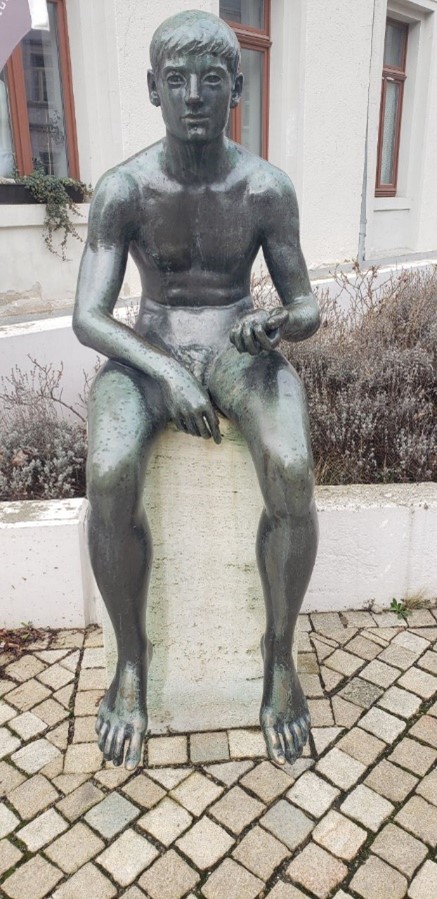

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, das Urteil des Paris genauer zu betrachten. In der Neuzeit wird Paris meist beim Genuss des Schauens gezeigt, ohne über die Konsequenzen seines Handelns nachzudenken (vgl. Schneider, S. 555). In der Moderne erscheint Paris als unheroische Gestalt und verkörpert eine jünglingshafte Idealschönheit (vgl. Schneider, S. 555). Anselm Feuerbachs Paris Urteil zeigt Paris am Rande des Bildes, wo die Göttinnen dominieren und diese „berauben ihn jeder Entscheidungsfreiheit“ (vgl. Schneider, S. 555). Dabei spielt die Darstellung von erotischen und nackten Frauen an sich eine große Rolle. Dieser Darstellung folgt Fitzenreiter im Großen und Ganzen. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass alle Figuren bei ihm völlig nackt sind, sondern ist auch Paris äußerst jünglingshaft dargestellt. Er sitzt in gekrümmter Haltung auf einem Betonblock, wodurch er ein ganzes Stück kleiner als die Göttinnen wirkt (siehe Abb. 1). Er hält den Apfel noch fest umklammert in seiner linken Hand und wirkt unentschlossen. Obwohl die drei Göttinnen ihm ihre Schönheit präsentieren, ist kein Ausdruck des Genusses auf seinem Gesicht erkennbar. Er wirkt ausdruckslos und blickt keine der Göttinnen direkt an. Sie stehen im Halbkreis um ihn herum, wobei die mittlere Göttin, Aphrodite, näher an der von Paris aus linker Göttin, Athena, steht. Aphrodite nimmt eine Pose ein, die besonders aufreizend ist. Die Hände hinter dem Kopf sorgen für ein straffen der Brust, wobei sie des Sieges sicher wirkt. Paris nutzt die dadurch entstandene Lücke und starrt ins Nichts (siehe Abb. 2). Seine rechte Hand ruht auf seinem Oberschenkel in der Nähe seines Schrittes. Ein Zeichen dafür, dass ihn die präsentierte Schönheit der Göttinnen nicht ganz unbeeindruckt lässt. Die gekrümmte Haltung und die linke Hand, welche den Apfel fest umklammert, sprechen eher für Unbehagen. Die Situation scheint ihm Lust und Unbehagen zu bereiten. Die Göttinnen hingegen wirken selbstsicher, doch nicht bedrohlich (siehe Abb. 3, 4, 5).

Abb. 1): Paris

Die Plastik hat auf den ersten Blick eine erotisch-ästhetische Ausrichtung. Drei nackte Frauen werben in fast schon pornographischer Art und Weise um einen jungen Mann, damit dieser einer von ihnen einen wertlosen symbolischen Preis in Form eines Apfels überreicht. Während der Jüngling die Frauen aufgrund von ausschließlich äußeren Merkmalen beurteilen soll. Doch da „Das Urteil des Paris“ nicht von dem Mythos zu trennen ist, ergibt sich auf dem zweiten Blick ein etwas anderes Bild. Paris ist nicht der Initiator des Wettbewerbs, sondern unfreiwilliger Richter. Er fällt sein Urteil nicht dadurch, dass er die Göttinnen auf ihren Körper reduziert, sondern danach, wie sie ihn Bestechen können. Sie sind alle drei schön, also entscheidet sich Paris für die, welche ihm das beste Angebot macht. Auch der Paris von Wilfried Fitzenreiter signalisiert dies durch den Blick an den Göttinnen vorbei. Er empfindet sie alle als schön und erregend, genau deswegen ist er bereit sein Urteil aufgrund der gemachten Angebote zu treffen.

Die völlige Nacktheit der Göttinnen, die auch ohne Symboliken ausgestattet sind, macht es schwerer sie zu unterscheiden. Doch Aphrodite ist durch die Siegesgewissheit und die aufreizende Pose erkennbar. Hera wird durch ein breiteres Becken als Göttin der gebärenden Frauen und Mutter charakterisiert. Athena hingegen wird schlank und schmal dargestellt und wirkt von den drei Göttinnen am unsichersten, so wird von Fitzenreiter ihre Jungfräulichkeit abgebildet. Alle drei werden jedoch durch ihre totale Nacktheit vermenschlicht. Es ist nicht ihr Göttlichkeit oder ihr Macht, sondern ihre pure Nacktheit, die in Paris die gemischten Gefühle zwischen Unbehagen und Lust auslösen.

Als die Plastik im Entstehen war, nutze Fitzenreiter das Motiv des Urteils des Paris ebenfalls für einen Neujahrsgruß in Münzform für das Jahr 1977. Die Darstellung ähnelt der Plastik: Paris, hier nur muskulöser und mit Bart, hält den Apfel noch in seiner Hand und ist mit drei nackten Frauen abgebildet (Siehe Abb. 6). Diese scheinen ebenfalls um ihn zu werben, aber die Münze ist mit dem Spruch „Gute Wahl“ gekennzeichnet. Der ironische Kommentar gewinnt noch an Biss bedenkt man, dass während der vermutlichen Arbeitszeit an der Münze, nämlich am 17.10.1976 die Wahlen zur Volkskammer stattfanden. Am 16. November desselben Jahres wurde außerdem Wolf Biermann, nach dem er ein Konzert in der BRD gab, ausgebürgert. Der Kommentar, wenn auch im Kontext des Paris Urteils ironisch gemeint, ist nicht als versteckte Kritik zu werten, sondern als Zustimmung zu den Geschehnissen. Der Fokus für Fitzenreiter bei der Darstellung des Urteils des Paris, neben der erotisch-ästhetischen Darstellung der Göttinnen, liegt auf der Wahl des Paris.

Die Entscheidungsfindung lässt sich dabei in zwei Phasen teilen. In der ersten versucht Paris aufgrund des Aussehens und der Nacktheit der Göttinnen eine Entscheidung zu fällen, doch das will und kann er nicht (vgl. Kopp, S. 30.). So beginnt die zweite Phase, in der ihm Versprechungen über Macht, Heldentum oder Liebe gemacht werden. Seine Entscheidung für das sexuelle wurde dabei in der Geschichte stark verurteilt, weil er sich nicht wie Herakles für die Tugend entschied, sondern für das Laster (vlg. Kopp, S. 30-31.).

Letztendlich stellt Fitzenreiter das Urteil des Paris als das dar, was es ist. Ein nacktes Wetteifern um den Preis für die Schönsten, der nicht aufgrund von subjektiver oder objektiver Schönheit vergeben wird, sondern aufgrund des Angebotes, welches die Kontrahentinnen machen. Ein Verhalten, das für uns in einer emanzipierten Welt verwerflich ist, doch Shows wie Germanys Next Topmodell beweisen die Aktualität des Themas.

Für Paris selbst ist es wohl besser, die ihm von den Göttern aufgezwungene, Entscheidung weiter aufzuschieben, denn Homer beschreibt die Gefühlswelten der verschmähten Göttinnen: „Sie hassten, wie schon zuerst, das Heilige Troja, Priamos und sein Volk nur wegen des Paris Verblendung“ (Hom. Il. XXIV, 27-30.).

Abb. 2): Paris blickt an den Göttinnen vorbei

Abb. 3): Hera

Abb. 4): Aphrodite

Abb. 5): Athena

Abb. 6): Urteil des Paris als Neujahrsgruß

Als PDF speichern