Eine Zeit vieler Improvisationen

Hans-Jürgen Wippert, der von 1960 bis 1964 an der Ingenieurschule für Werkzeugmaschinenbau Karl-Marx-Stadt studierte, erinnert sich an sein Studium - Seine Klasse erhält "Goldenes Ingenieur-Diplom"

-

Schüler der Klasse TU 60 K2, die an der Ingenieurschule für Werkzeugmaschinenbau Karl-Marx-Stadt ein kombiniertes Studium absolvierten. Hans-Jürgen Wippert ist in der obersten Reihe der Zweite von rechts. Alle Fotos: privat (Archiv von Hans-Jürgen Wippert) -

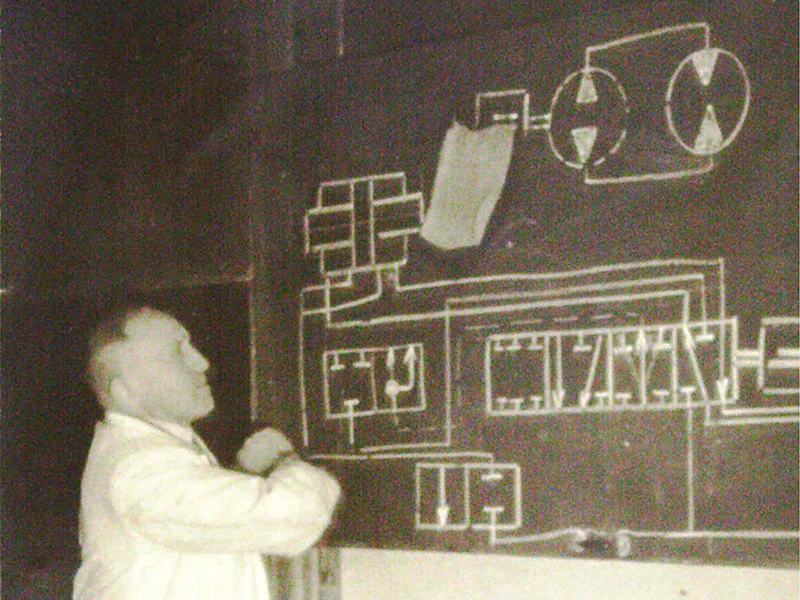

Herr Richter (alias Rigoletto) war für seine besondere Tafelabwisch-Technologie bekannt. Mit kühnem Schwung warf er den patschnassen Lappen an die Tafel und wusch sie anschließend sauber. -

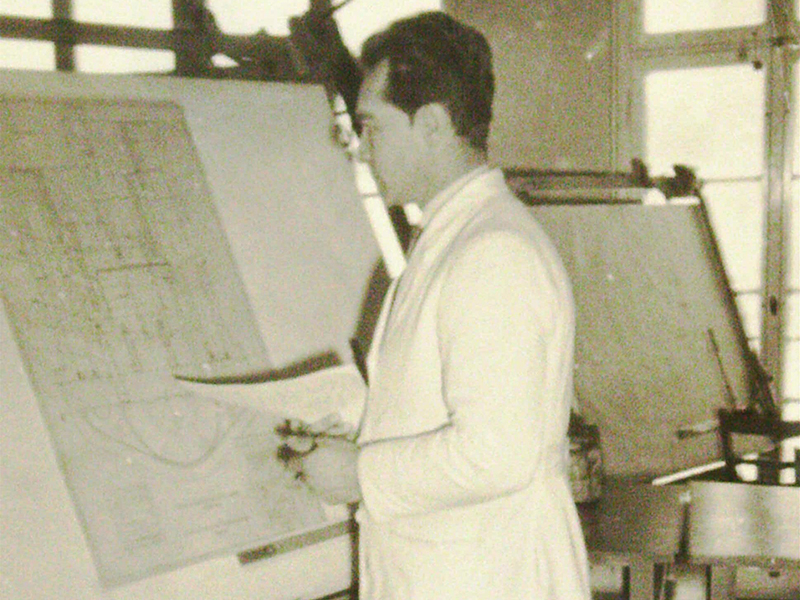

Herr Günther vermittelte im Konstruktionskabinett der Ingenieurschule die Grundkenntnisse des technischen Zeichnens. -

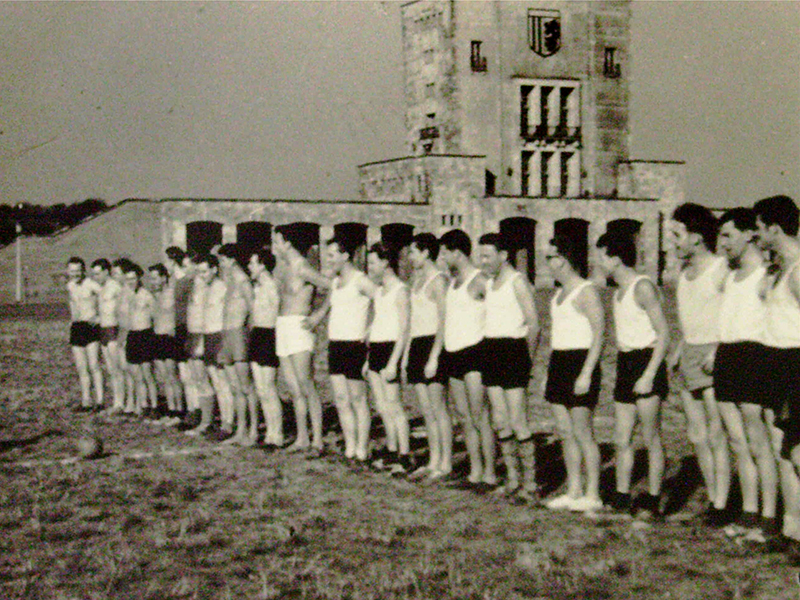

Zum Sport ging es ins Stadion des FC Karl-Marx-Stadt. -

Wenig einladend wirkte die Fassade der ehemaligen Gaststätte "Zur Erholung" - der Unterkunft der Klasse TU 60 K2. -

Im engen Studierzimmer der "Erholung" wurden die Hausaufgaben erledigt, gemeinsam gegessen und ... -

... so manche Partie Karten gespielt. -

In der "Erholung" bot ein alter Küchenofen die einzige Kochgelegenheit. -

Der Kontakt unter den Kommilitonen der Klasse TU 60 K2 blieb bestehen. Nach 2004 trafen sie sich regelmäßig - wie hier im Jahr 2007 - an verschiedenen Orten in Deutschland.

Die Ingenieurschule für Werkzeugmaschinenbau Karl-Marx Stadt ist eine Vorläufereinrichtung der Technischen Universität Chemnitz, an der ein kombiniertes Studium möglich war. Die Klasse TU 60 K2 feiert in der kommenden Woche das 50-jährige Jubiläum ihres Ingenieurabschlusses. Am 17. September besuchen elf Kommilitonen ihre alte Wirkungsstätte und erhalten das „Goldene Ingenieur-Diplom“. Für „Uni aktuell“ erinnert sich Hans-Jürgen Wippert aus Delitzsch an sein Studium, das Studentenleben und an die Studentenunterkünfte jener Tage:

Unsere Studienzeit war noch geprägt von den Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges und den daraus erwachsenen Mangelerscheinungen in vielen Bereichen des materiellen Lebens. Es war eine Zeit der Experimente und Improvisationen. Vor diesem Hintergrund war das Experiment des kombinierten Studiums durchaus sinnvoll, um den immensen Bedarf der Wirtschaft der DDR an qualifizierten Fachkräften zu decken, konnte doch in der gleichen Zeit die dreifache Anzahl an Studenten ausgebildet werden. Da aber die gesamte finanzielle und personelle Last die Betriebe zu tragen hatten, war das Scheitern dieser Studienform innerhalb weniger Jahre vorprogrammiert. Für uns als Studenten war es indes ein Glücksfall. Wir bekamen unseren Lohn ungekürzt über die gesamten vier Jahre unseres Studiums weiter und hatten somit nur geringe finanzielle Sorgen. Allerdings waren die Belastungen doch ziemlich hoch.

Im Mai 1960 wurde ich zur Aufnahmeprüfung in der Aula der Ingenieurschule für Werkzeugmaschinenbau Karl-Marx-Stadt an der Erfenschlager Straße 73 eingeladen. Hier fanden sich etwa 100 Aspiranten ein und wurden einzeln an kleinen Tischen positioniert. Von 10 bis 15 Uhr wurde in verschiedenen Fächern schriftlich geprüft. Ohne ein Ergebnis zu erfahren, ging es anschließend wieder in Richtung Heimat. Erst Anfang August erfuhren wir, wer zum Studium zugelassen wurde. So richtig los ging es in der vierten Septemberwoche als zweiter Durchgang von dreien dieses kombinierten Studiums - bestehend aus sich abwechselnden drei Wochen Direkt- und sechs Wochen Fernstudium.

Ein „Quartierschock“ jagte den anderen

Am ersten Studientag stand Organisatorisches im Mittelpunkt: Es wurden Lehrbücher ausgegeben, Sitzordnungen in den Seminarräumen festgelegt und Quartiermöglichkeiten angeboten. Letztere reichten vorn und hinten nicht für uns 32 Studenten dieser Seminargruppe - damals Klasse TU(K) 60 2b genannt. Da waren noch einige Restplätze im Internat auf dem Hof der Schule, einige Privatquartiere und als das immer noch nicht reichte, musste improvisiert werden. Für sechs Studenten von uns boten sich zwei Räume hinter der Bühne der Aula in der Ingenieurschule an. Ich hatte Glück und durfte mit noch drei „Schicksalsgenossen“ in die Künstlergarderobe, immerhin mit einer eigenen Toilette, einziehen. Zwei unserer Kommilitonen erwischten einen kleinen Raum vor dem Heizungskeller hinter der Bühne. Sie mussten die Schultoilette nutzen. Morgens beim Aufstehen war zeitiges Erwachen nötig, weil sonst die ersten Schulbesucher mit den pyjamabekleideten Studenten zusammentrafen, was immer morgendliche Heiterkeit - allerdings einseitig - auslöste. Diesen „Quartierschock“ haben diese beiden wahrscheinlich nie richtig verkraftet, denn im zweiten Studienjahr traten sie nicht wieder an.

Die Einrichtung der Garderobe war mit vier Feldbetten, vier Stühlen, einem Tisch und vier Spinden recht spartanisch. Nach dem Erledigen der Schulaufgaben blieb am Abend nur Skatspielen oder ein Besuch in der „Barbarina“, einer fürchterlich verqualmten Bahnhofskneipe schräg gegenüber der Schule. Die Speisekarte bestand aus zwei Angeboten: Bockwurst und Spiegelei mit Brot. Bier und Spirituosen dagegen gab es reichlich. Nach unserem ersten Barbarina-Besuch ereilte uns das Schicksal der Unwissenden. Wir standen in der Nacht vor der penibel verschlossenen und gesicherten Schule. Als Rettung erwies sich das nur angelehnte Fenster unserer Toilette. Mit Hilfe von Räuberleiter, Ziehen und Schieben gelang uns endlich die glückliche Heimkehr, wobei jedoch einer meiner Kommilitonen mit einem Bein in der Kloschüssel landete und mit dem anderen die Druckspülung auslöste. Die Abende waren von da an für uns auf 21.45 Uhr begrenzt, da die Schule ab 22 Uhr verschlossen war.

Am Tage quälte uns das straff bemessene Quantum an Lehrstoff beträchtlich. Hatten die Lehrer doch den Ehrgeiz, den Stoff für die folgenden sechs Wochen Fernstudium in diesen drei Wochen mit abzuarbeiten. Die räumliche und zeitliche Enge hatte für uns jedoch auch ihr Gutes. Wir vier verloren uns während des Studiums und auch später nie aus den Augen. Es entstand in diesem Lehrgang eine Freundschaft, die bis heute anhält. Aber auch diese ersten drei Wochen hatten ein Ende und es ging in die erste Fernstudiumsphase. Jeden Abend nach der Arbeit den Stoff nur mit Hilfe der Lehrbriefe und unserer Aufzeichnungen durchzugehen, war nicht einfach. Außer der Arbeit und dem Studium blieb kaum noch Zeit. Freizeitaktivitäten wurden fast gegen Null gefahren. Nach den ersten sechs Wochen hat man sich daran gewöhnt und es wurde zum Alltag. Da ich in der Phase des Fernstudiums noch im „Hotel Mama“ wohnte, konnte ich mich auf das Studium konzentrieren und es war vieles leichter.

Also ging es frohen Mutes nach Karl-Marx-Stadt zu den zweiten drei Wochen an die Ingenieurschule. Als wir uns wieder in der Aula einquartieren wollten, war die Tür verschlossen. Uns wurde eröffnet, dass für uns ein neues Quartier vorgesehen war - die ehemalige Gaststätte „Zur Erholung“ in Kleinolbersdorf. Also die Koffer geschnappt, die Gornauer Straße hinauf bis zur Zschopauer Straße, dann rechts ab bis „Zur Erholung“. Wir kamen ziemlich malade nach einem Sechskilometermarsch dort an. Unsere Herberge war eine alte und seit einiger Zeit nicht mehr betriebene, marode Kneipe. Was sollte es, wir waren froh, ins Bett zu kommen. Die nächste Misslichkeit war unser Schlafraum. Es war der ehemalige Saal, der nun mit 15 Feldbetten vollgestellt war. Da auf der Höhe ständig ein unangenehmer Wind aus dem Tal heraufwehte, machte er auf Grund der undichten Fenster auch nicht vor dem Schlafraum halt. Als unsere Studier- und Aufenthaltszimmer waren für mehrere Kommilitonen jeweils ein Zimmer der ehemaligen Wirtswohnung im 1. OG mit einem Tisch, vier Stühlen und einigen Schränken vorgesehen. Das „Bad“ bestand aus mehreren in einer Reihe angeordneten Waschbecken. Dazu gehörten noch die sich in jeder Etage befindlichen Trocken-WCs, jeder Toilettenbesuch glich einem Abenteuer. Dieses war an sich schon der gesamte Luxus, der uns umgab, abgesehen von einer großen Küchenmaschine in der ehemaligen Gaststättenküche, die uns insbesondere an Wochenenden mehr oder weniger gute Dienste tat.

„Sportliches“ Studium und kulinarische Abenteuer

So eingerichtet ging es nun jeden Morgen sechs Kilometer zur Ingenieurschule und abends wieder zurück. In der Schule stand in der ersten Woche das Durcharbeiten des gelernten Stoffes auf dem Plan. Dies alles geschah im Eiltempo. Wir merkten bald, dass wir im Selbststudium ordentlich büffeln mussten, sonst war der Anschluss weg. Die zweite Woche wurde mit Prüfungen und schriftlichen Arbeiten angefüllt. Die dritte Woche gab dann einen Ausblick auf die kommenden sechs Wochen Selbststudium und half uns doch beträchtlich bei der Verarbeitung des Stoffes zu Hause.

Die Bedingungen des Studiums waren an sich in Ordnung. Die Lehrkräfte kompetent, die Räume der Schule ordentlich und zweckmäßig und das Umfeld zeitgemäß. Eine Ausnahme machte hier der Sportunterricht. Da keine Sporthalle zur Verfügung stand, musste improvisiert werden. Sport war angesagt auf dem Hof hinter der Schule, im Stadtbad und auch im Stadion des FC Karl-Marx-Stadt drehten wir unsere Runden auf der Aschenbahn. Der Schwimmunterricht im Stadtbad war beliebt, gab es doch anschließend die Gelegenheit zum Duschen und in der nahe gelegenen Pony-Diele (Rossschlächterei) ein reichhaltiges und preiswertes Essen einzunehmen.

Das Leben in den drei Direktwochen spielte sich langsam ein. Die Verpflegung deckten wir überwiegend in einer kleinen Verkaufsstelle in der Siedlung oder einem kleinen privaten Laden in der Nähe der Schule ab. Mit dem dort Erworbenen und dem von zu Hause Mitgebrachten kamen wir ganz gut über die Runden. Die Freizeit wurde zum großen Teil mit Lernen und Übungen verbracht. Die Sonntage waren aber für uns. Leider war im Umkreis der „Erholung“ wenig los, was für uns interessant hätte sein können. So ging es mit dem Bus in die Stadt oder wir liefen 2,5 Kilometer in Richtung Zschopau zu der urgemütlichen Gaststätte „Zum Goldenen Hahn“. Diese gibt es – fast unverändert – heute noch. Sie blieb in den vier Studienjahren unser bevorzugtes Anlaufziel für freie Stunden und gutes Essen. Mit der Zeit war unser Verhältnis zum Gasthof eine Art Familienanschluss, so machte der Wirt für uns schon mal auf Bestellung Gänsebraten mit Klößen. Woher er allerdings die Gänse organisiert hatte, hat uns damals nicht interessiert.

Ein eisiger Winter in der „Erholung“

So verging die Zeit wie im Fluge und im Nu begann der Winterlehrgang. Ein eisiger schneidender Wind drangsalierte uns auf dem Weg zur Schule und zurück und machte jeden Tag zum Abenteuer. Besonders auf der Höhe der Zschopauer Straße war er meist unerträglich. In der „Erholung“ angekommen, musste erst mal die Hausarbeit erledigt werden: Öfen anheizen, Tee kochen, Abendbrot vorbereiten. Erst dann konnte mit dem Studieren begonnen werden. Da mehrere Studenten in einer Stube lebten, wurde viel über den Stoff diskutiert und damit ein besseres Ergebnis erzielt, als im einsamen Lernen. Das war einer der wenigen Vorteile dieser Unterkunft und schweißte uns zusammen. Die Gespräche über den vermittelten Stoff beschäftigten uns meist bis in den späten Abend. Dann ging es, nach einer Katzenwäsche im eiskalten Baderaum ohne Warmwasser, ab in den Schlafsaal. Das war - wie schon erwähnt - der ehemalige Saal der Gaststätte. Ein einstöckiger Anbau mit vielen Fenstern, keiner Heizmöglichkeit und keiner Dämmung. Die Fenster boten dem Wind nur wenig Widerstand und einige Schneeflocken fanden auch den Weg bis in den Saal. Kurzum, es war besonders am Morgen hundekalt. Das Aufstehen und die Morgentoilette waren ein Wettlauf mit der Zeit, um so schnell wie möglich in die Tagessachen und damit zu etwas Wärme zu kommen. Ein kurzes Frühstück und schon ging es wieder durch den kalten Wind in die Schule. Die Freundschaft unter uns war der wichtigste Umstand, um diesen Tagesablauf ordentlich durchstehen zu können.

Nach wenigen durchfrorenen Nächten wurde es uns zu bunt und wir räumten unsere Betten in die ehemalige Gaststube der „Erholung“. Hier befand sich wenigstens ein kleiner eiserner Ofen in der Mitte des Raumes. Rechts und links von ihm quetschten wir für jeden ein Bett dicht an dicht in diese kleine Stube. Doch schon in der ersten Nacht zeigte sich die Tücke des neuen Nachtquartiers. Während das dem Ofen am nächsten stehende Bett tropische Temperaturen aufwies, forderte der letzte in der Reihe, den Ofen schon wieder anzufeuern. Aber zumindest waren keine Erfrierungen mehr zu erwarten. So überstanden wir letztlich auch diesen Winter, ohne nennenswerte gesundheitliche Probleme. Bis zum Ende des 1. Studienjahres war es nun Routine. Eine Aufregung brachten noch mal die Abschlussprüfungen der Grundlagenfächer. Dann ging es endlich in die Sommerpause.

Nur die Hälfte kam ans Ziel

Nach einem erholsamen Sommer ging es im September los mit dem zweiten Studienjahr. In unserer Studiengruppe gab es prägnante Einschnitte. Von ehemals 32 Kommilitonen waren wir nur noch 18. Der Rest hatte entweder die Prüfungen nicht bestanden oder von selbst aufgegeben. Von diesen 18 - soviel sei vorweggenommen - hielten 16 bis zum Ende durch und diese bestanden auch alle die Prüfungen. Das zweite Studienjahr war vom Lehrstoff her gesehen für uns interessanter als das erste, hatten wir doch jetzt technische Fächer. Leichter wurde es aber bei Weitem nicht. So verging auch dieses Studienjahr in der täglichen Routine. Im Unterricht war auf Grund der Dichte und Fülle des täglichen Pensums kaum Zeit zum Erleben von Anekdoten. Zum anderen war in dieser Studienform die Nähe zu den Lehrkräften nicht so ausgeprägt wie im Direktstudium. Sahen wir doch die Lehrer nur aller sechs Wochen und sie hatten in der Zwischenzeit noch zwei weitere Durchgänge zu unterrichten, was die Affinität zu uns auch nicht gerade positiv beeinflusste. So fanden fast alle amüsanten Erlebnisse, die uns in Erinnerung blieben, in der Freizeit oder im Rahmen der Zeit mit den Kommilitonen statt.

Die Direktlehrgänge wurden für uns etwas komfortabler. Zwei Studienfreunde kauften sich ein Motorrad, so dass für vier von uns der Weg von und zur Schule wesentlich erleichtert wurde. Zwischenzeitlich schlug der Versuch, mit Fahrrädern den Schulweg zu meistern , auf Grund der Steilheit der Gornauer Straße fehl. Ein Höhepunkt war die Bergfestfeier, die wir am Ende des Studienjahres organisierten und im „Hotel zum Schlachthof“ ausgiebig feierten. Auch eine Bergfestzeitung wurde erstellt und darin viele durch den Kakao gezogen.

So waren wir in Windeseile schon im dritten Studienjahr und die Klassenstärke nur noch 16. Einige neue Fächer machten das Studium immer wieder interessant, so dass eine Routine im Stoff gar nicht erst aufkam. Einige neue Lehrer und einige Episoden im Unterricht lenkten uns ein wenig vom Tagesablauf ab. So zeigte uns Herr Richter (alias Rigoletto), wie man eine Tafel ordentlich säubert. Mit kühnem Schwung pfefferte er den patschnassen Lappen an die Tafel und wusch die Tafel sauber. Eine mittlere Überschwemmung rund um die Tafel war das Ergebnis, das von uns mit Bravo-Rufen kommentiert wurde.

Mit der Versorgung kamen wir auch ein gutes Stück voran. Die Verkäuferin der kleinen Verkaufsstätte in unserer Siedlung war uns zugetan und hob uns Brot und Brötchen bis zum Abend auf. Auch wurde ab und zu frischgestopfte Bratwurst unter der Verkaufstheke hervorgezaubert und erfreute uns über die Maßen. Eine Einladung der Mutter eines Studienfreundes zum Mittagessen und Kaffeetrinken nach Pockau in das vorweihnachtliche Erzgebirge war ein Höhepunkt in diesem Jahr: Mit einem P 70 Kombi ohne Heizung und ohne funktionierende Scheibenwischer ging es dann bei minus zehn Grad Celsius zum Hasenbraten mit Rotkohl und Klößen. Der vorn sitzende Beifahrer musste bei geöffneter Seitenscheibe die Frontscheibe innen und außen durchsichtig halten. Nach wenigen Kilometern wurde gewechselt und der andere Mitfahrer übernahm diese gefürchtete Aufgabe während sich der Durchgefrorene kurz an einem Katalytofen im Auto wärmen konnte.

Und schon setzten wir zum Endspurt an. Es begann das vierte und letzte Studienjahr. Viele anstehende Abschlussprüfungen machten uns neben dem zu bewältigendem Lehrstoff und der unausweichlichen Ingenieurarbeit doch einigen Stress. Trotz alledem gab es einige Episoden und Aussprüche unserer Lehrer, die erwähnenswert waren. Der Konstruktionslehrer Herr Günther sagte nach der Bewertung einer Prüfung zu einem Studenten: „Diese Aufgabe hätte ich genauso gelöst. Hm - sind Sie mit einer 4 einverstanden?“ Oder Herr Kraft: „Ich möchte die Abschlussklausur etwas einschränken, von den vier Lehrbriefen studieren Sie bitte nur die Lehrbriefe 1 bis 4; den Rest können Sie weglassen.“ Vom lebenslustigen Herrn Richter, bei ihm hatten wir Automatisierungstechnik, stammt der Ausdruck: „Leider muss ich Ihnen das Biertrinken verbieten, würde aber gern selbst eine Flasche mittrinken. Habe schon eine Pfütze auf der Zunge.“

Rauschende Bälle und Retter in der Not

In der „Erholung“ lief alles fast wie gewohnt. An den Wochenenden besuchten wir mehrfach „Zweinigers Ballhaus“ zum Tanz. Bei uns nur als „Schweinischer August“ bezeichnet. Allerdings achteten wir penibel auf die Abfahrtszeit des letzten Busses. Eine erschöpfende Wanderung aus der Innenstadt zur „Erholung“ im vergangenen Studienjahr hatte uns gereicht.

Probleme gab es bei mir mit der Abschlussarbeit: Mein Betrieb konnte oder wollte mir kein Thema geben, so dass ich mich anderweitig umsehen musste. Und wieder einmal bewährte sich unsere Studienfreundschaft. Ein Kommilitone verschaffte mir im Pentacon Werk Dresden ein Thema und sogleich eine Unterkunft für drei Wochen bei sich zu Hause. Noch heute bin ich zutiefst dankbar für die gute Betreuung durch die Wirtsmutter und die Aufnahme in die Familie, die mir optimale Arbeitsvoraussetzungen zum Erstellen meiner Abschlussarbeit gewährleistete.

Unsere Abschlussfeier wurde ein rauschendes Fest, fiel doch die gesamte Anspannung der vergangenen Jahre von uns ab und ein gewisser Stolz auf das Erreichte machte diesen Abend für uns unvergesslich. Da Hotelzimmer damals mehr als Mangelware waren, verbrachten wir die Nacht im christlichen Hospiz. Eine sehr, sehr spartanische Unterkunft, aber das störte uns überhaupt nicht.

Nach dem Studium verloren wir uns nie aus den Augen. Spontane Begegnungen und Kontakte gab es immer wieder. Im August 2004 trafen sich nach 40 Jahren alle noch lebenden 15 Kommillitonen mit Partnern zu einer zweitägigen Fahrt. Seitdem treffen wir uns im gleichen Kreis – leider nur noch zwölf - aller zwei Jahre an unterschiedlichen Orten. Am 17. September 2014 kehren elf von uns nach 50 Jahren wieder an ihren alten Studienort zurück, besuchen das Universitätsarchiv, den Uni-Teil-Erfenschlager Straße sowie die Professur Werkzeugmaschinen und Umformtechnik. Und natürlich auch den „Goldenen Hahn“.

(Autor: Hans-Jürgen Wippert)

Mario Steinebach

09.09.2014